このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は、先に4年理科「月や星の見え方」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「月や星の見え方」のまとめページをごらんください

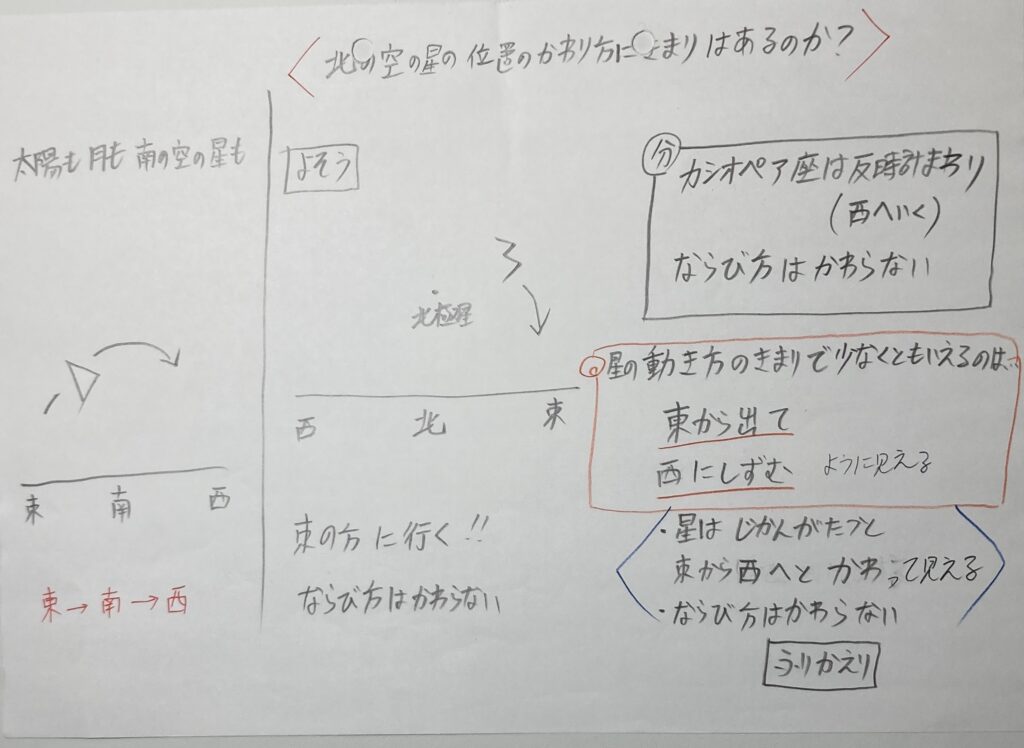

<北の空の星の位置の変わり方に決まりはあるのかな?>

板書案

復習をし、課題を掴む

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「南の空の星の位置の変わり方に決まりはあるのかな?」です

C:おなじです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは「太陽や月と同じように、南の空の星の位置は、東から南、西へとかわっているようにみえる。ただし、並び方はかわらない」です

C:おなじです。

T:そうだね。だから、夏の大三角だとこんなふうに位置が変わるってことだね

C:はい

T:じゃあ、今日はなにをするの?

C:北の空の星だとどうなるかについて調べます

T:そうだね!じゃあ、今日の課題は?

C:北の空の星の位置の変わり方に決まりはあるのかな?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として、「北の空の星の位置の変わり方に決まりはあるのかな?」にきまりました。

予想をする

T:じゃあ、ワークシートを配ります。もらったら名前をかいてね

C:かけました

T:そしたら、今回注目してほしいのは、こいつ!名前は?

C:カシオペア座

T:正解。カシオペア座の位置がどのように変わってみえると思うかよそうをしてもらいます

C:はい

T:ちなみに、( )には方位が入ります。真ん中は?

C:北

T:ということは右側が?

C:東

T:左側が?

C:西

T:ということだね。じゃあ、まず、そこを埋めてください

C:できました

T:じゃあ、この前と同じように、図や言葉で予想をたててください

C:はい

C:できました

T:じゃあ、おしえて

C:はい

T:Aさん。そしたら、この図にまずは予想書いてみて、その後説明して

C:自分はこんなふうに東の方に位置が変わっていくようにみえると思います。

T:ちなみに、並び方は?

C:かわりません

T:なるほど。同じだよって人?

C:はい

T:めちゃくちゃおるね!理由言える人おる?

C:はい

T:Bさん

C:わけは、太陽も月も南の空の星もこう動いているようにみえるから、同じように北の空の星もこううごいているようにみえると思ったからです

C:同じです

T:なるほどね。じゃあ、Aさんとちがう予想立てた人はいますか?

T:あ!おらんのや

C:はい

T:じゃあ、今日は見える位置の変わり方と並び方に注目しながら見てみましょう

結果を確認する

T:そしたら、今回も動画で確認をしていきます

C:はい

T:じゃあ、流すね!

(動画視聴中)

C:え!

C:なんで?

T:はい。じゃあ、わかったことをノートに書いてみて。

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。星は、反対方向に動いているようにみえました。

T:どういうこと?図を使って説明できる?

C:こういうふうに位置が変わっているようにみえました

T:なるほどね。反時計回りに動いているようにみえるっていうのを言いたかっったのね。ちなみに、こういう回り方は何ていうか知ってる?

C:時計回り

T:正解。そうだね。反時計回りに動いているように見えたね

C:他にあります。

T:Dさん

C:はい。星の並び方はかわりませんでした。

C:同じです

T:そうなんです。特に驚いたのは、星の位置の変わり方だと思います。君たちの予想とはちがったからね。

C:はい。なんかなんでなんかなって思います。

T:まあ、これが真実だからね。でも、先生はこっちのほうが納得で、君たちの予想のほうが違和感あるわ

C:え〜なんでですか?

考察する

T:そしたら、南の空の星にも北の空の星にも、動き方にきまりがあるんだよ。それって何だと思う?ノートに書いてみて。

C:はい

C:うーん

T:かけたよって人?

C:はい

T:じゃあ、その人達たって

C:はい

T:じゃあ、Eさんおしえて

C:はい。どちらも東の空から出ています。それで、西の空に沈みます

C:同じです

C:あ〜たしかに

T:そう!その真実にしたがって星の位置の変わり方が決まっているね

T:そしたら、たとえば、こっちが北、ほんで南、あっちが東、そっちが西だとするよ。そしたら、真ん中くらいに集まって

C:はい

T:ほんで、南を見て!

C:はい

T:星は、東から出て、南通って、西に沈むから、こう動いているように見えるのね。この場合、時時計回り?反時計回り?

C:時計回り

T:そうだね。じゃあ、今度北をみて!

C:はい

T:このときも、東から出て、北通って、西に沈むから、こう動いているように見えるのね。この場合、時時計回り?反時計回り?

C:反時計回り

T:つまり、君たちが南を向くか北を向くかによって、時計回りになるか反時計回りになるかはかわるわけ。それは、南を向いている時は東が左側にきて、北を向いている時は東が右側に来るからです。もっといえば、大事なのはどっち周りかっていうのではなく、東から出て、西に沈むというきまりに従っているっていうだけなの

C:なるほど

まとめをし、ふりかえりをする

T:じゃあ、まとめね。どこを通るかっていうのは南の空か北の空かによって変わるけど、少なくともいえることがあるのね。どこからでてくるの?

C:東

T:どこにしずむの?

C:西

T:そう。だから、「星は時間がたつと、東から西へと位置が変わっているようにみえる。ただし並び方はかわらない」ってことだね

C:はい

ということで本時のまとめとして、「星は時間がたつと、東から西へと位置が変わっているようにみえる。ただし並び方はかわらない」にきまりました。

T:じゃあ、ふりかえりをかいてね

C:できました

T:でね、あと1個だけ教えます。実は、時間が経っても位置が変わらないように見える星があります。それを北極星といいます。ということで動画を見てみましょう。

(動画視聴中)

C:ほんまに動いてなかった

T:でね、昔の人は、この星が動かないように見えることに気づき、そこで、この星を北極星となづけ、その方角を北にしようってきめました

C:だから、「北」極星なのか!

T:そういうこと

宿題でスケッチに取り組ませる

T:じゃあ、今日は宿題で星のスケッチをしてもらいます。月のときは先生もいっしょについてたけど今回は、家でやってみてね

C:はい

T:ほんで、夜遅くになるから家族の人と一緒にやるんだよ

C:はい

終わりに

今回は、思考がかなりいるところだと思います。まず、予想段階で多くの子はまちがえます。矢印の向きだけで太陽や月や南の空の星の動きを覚えると引っかかるのです。実際、自分のクラスの子も間違えていました。

その後、真実を見せ、ちがうことにきづかせ、どういうふうに考えれば説明ができるのかというのを考えさせました。これは多くの科学者がやってきた作業だと思います。ほんで、似ている部分に注目させ、「東から出て西に沈む」というのを導き出せるようにしたいですね。もちろん、「東から出て西に沈む」と聞いても、ピンとこない子もいるので、実際に先生が星をもって、東から西に行く様子を見せながら、時計回りや反時計回りになる仕組みを実感させるのが大事だと思います。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「月や星の見え方」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント