このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科であるぼん先生が、実際の授業をもとに作成したセリフ形式の理科授業を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 4年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 5年理科まとめページ(「魚の誕生」の板書以外全単元・全授業完成済み)

👉 6年理科まとめページ(頑張って作成中!)

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「物の体積と温度」のまとめページをごらんください

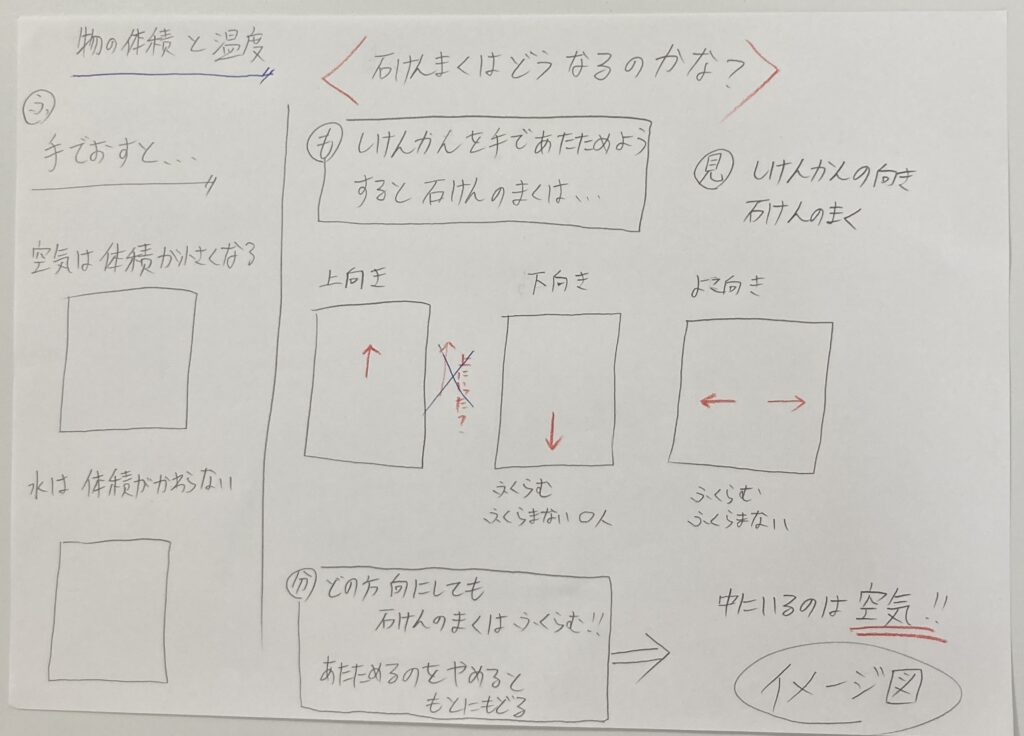

<石けんまくはどうなるのかな?>

板書案

復習し、単元名を確認する

T:みなさん、前の単元では、とじこめた空気と水っていう勉強をしましたね

C:はい

T:じゃあ、復習なんだけど、とじこめた空気を手で押すと体積はどうなるんだっけ?

C:ちいさくなる

T:じゃあ、水だったら体積は

C:かわらない

T:だったよね。こんな風に手で押すと体積が変わるものもあれば変わらないものもあるっていうのを勉強したんだよね

C:はい

T:じゃあ、今日から新しいところに入ります。題名は、物の体積と温度

C:温度?

T:そうです。どんな勉強をするんだろうね?

C:なんか温めると体積が大きくなったりするのかな?

問題を把握し、課題を掴む

T:今日はね、これとこれを使います

C:試験管とシャボン玉液?

T:そうです。じゃあ、これでなにをするのかというと、問題!

T:試験管を手で温めよう。すると石けんの膜は?

C:できました

T:ということで、集合

C:はい

T:今日は、君たちにこんな風に石けんの膜を作ってもらい、試験管を両手で包み、温めてもらいます。

C:え〜どうなるんだろう

T:ほんとうだね

T:じゃあ、今日の課題は?

C:せっけんまくはどうなるのかな?

T:じゃあ、それにしよう

ということで本時の課題として、「せっけんまくはどうなるのかな?」に決まりました。

見るポイントを確認する

T:じゃあ、今日の見るポイントは?

C:せっけんまくのようす

T:そうだね

T:あと、試験管の向きにも注目してもらうね

C:はい

試験官の口を上に向けて実験する

T:じゃあ、まずは試験官の口を上に向けてやってみようか

C:はい

T:じゃあ、どうぐもっていいて

C:はい

T:じゃあ、始めていいよ

C:えっ!なんか膨らんできた膨らんできた

C:おれもおれも

T:それって手を離したらどうなるの?

C:うわ!もとに戻った

T:たまたま?

C:もう一回やってみよう

C:やっぱり膨らんできた

T:じゃあ、結果を確認するね。どうだった?

C:膜がふくらみました

C:温めるのをやめたらもとにもどりました

T:なるほどね

試験官の口を下にした場合を予想し、実験させる

T:じゃあ、今度は試験官の口を下に向けます。この場合、せっけんまくは膨らむと思いますか?

C:うーん

T:膨らむと思う人

C:はい

T:理由は?

C:さっきと同じような結果になると思ったからです

T:変わらないと思う人?

C:はい

T:理由は?

C:温かいものは上に行くイメージがあるからです

T:なるほどね

T:じゃあ、やってみて

C:え!ふくらんだ!なんでなんで?

C:ホンマや

C:え〜なんで?

T:結果は?

C:ふくらむ

T:これも膨らむんだね

T:じゃあ、試験管を横にしたらどうなんかな?ふくらむとおもう人?

C:はい

T:変わらないと思う人?

C:はい

T:じゃあ、やってみて

C:うわ〜ふくらんだ!

C:試験管の向きは関係ないんだね

分かったことを確認し、イメージマップを書かせる

T:じゃあ、分かったことを確認しようね

C:試験管をどの方向にしても、せっけんまくはふくらむ

C:温めるのをやめたらもとにもどる

T:だね。

T:そしたら、この試験管の中にいれるのは何かというと・・・

C:空気

T:ということだから、目に見えないんだけど中の空気に変化があったってことだよね

C:はい

T:ということで…

C:イメージマップだ!

T:そうです。はじめは空気がどんな状態で、手であたためると空気はどうなって、手を離したら空気はどうなるんだとおもう? かいてみて

C:はい

(イメージマップをかく)

T:よし。じゃあ、次回はこの共有からやろうね

C:はい

終わりに

今回の授業のコツは2点あります。1点目は、手で押したときの空気と水の変化を復習したことです。空気を終えた後水もやるのですが、その時に「水は押しても体積が変わらなかったから」っていう理由付けを引き出すためにしかけをまいたということです。2点目は、予想を立てさせてから、実験をさせたということです。特に試験管を下に向けても膨らむのは意外性があると思います。こうすることで、子どもの「なんで?」という思いが引き出せます。

続きが気になる方は、4年理科「物の体積と温度」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「物の体積と温度」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント