このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は先に6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

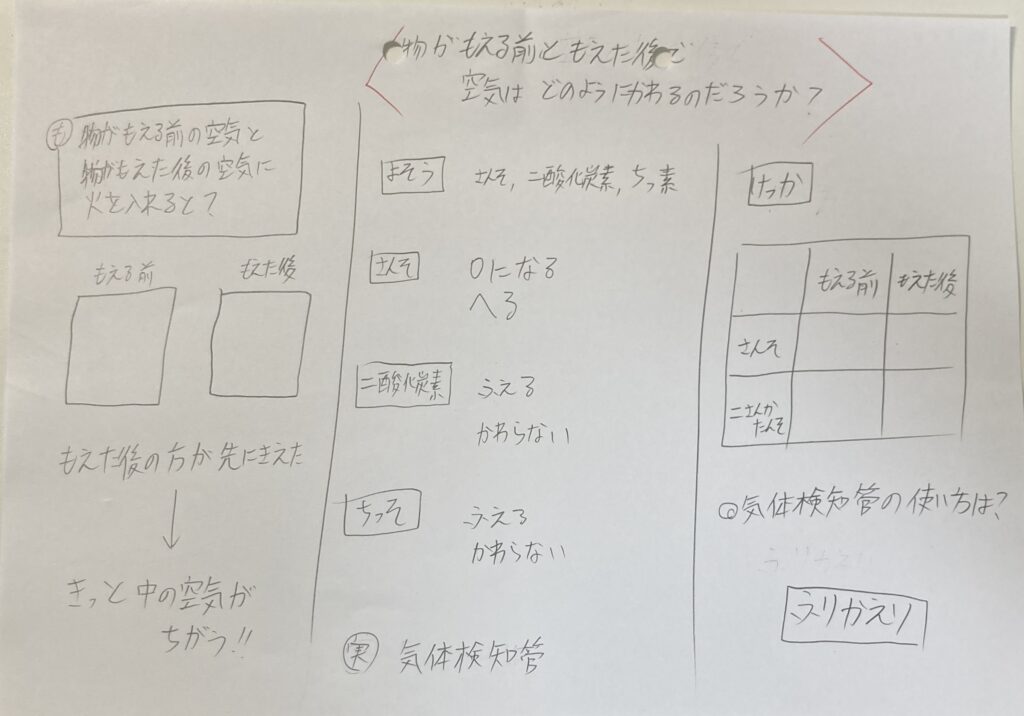

<物がもえる前と燃えた後で空気はどのようにかわるのだろうか?>

板書案

振り返りをする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「3つの気体はどれも物をもやすはたらきはあるのか?」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは「酸素にはものを燃やす働きがある。窒素や二酸化炭素には物をもやすはたらきがない」です

C:おなじです

T:そうだね。じゃあ、今日はこの続きからするね

C:はい

問題を把握し、課題をつかむ

T:では、今日の問題を書きます。

C:はい

物が燃える前の空気と物が燃えた後の空気に火を入れると・・・

C:できました

T:どうなるとおもう?

C:もえかたがちがう?

T:なるほどね。じゃあ、やってみようか

T:まず、こっちが物が燃える前の空気ね。いきます

C:お〜。もえた

T:ですね。ほんで、物が燃えた後の空気を今からつくります。まずは、普通に火を入れます

C:お〜、もえてる

C:あ!きえた

T:じゃあ、ろうそくをとって、ふたをします。じゃあ、火を入れてみます

C:はい

C:あ!すぐ消えた

T:2つとも燃え方はおなじでしたか?

C:いや、ちがいます

C:物がもえたあとの空気のほうが、すぐに火が消えます

T:なんでだろうね?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。きっと、物が燃える前と燃えた後で、空気が違うからだと思います

C:つけたしです

C:Dさん

C:はい。きっと物が燃える前と燃えた後で、窒素、酸素、二酸化炭素の量が違うからだと思います

C:わかりました

T:なるほどね。つまり、中の空気は別物だってことだね

C:はい

T:もし、その予想が正しいのであれば、燃える前と燃えた後で、どう変わるんだろうね?

C:うーん

T:じゃあ、今日の課題は?

C:物がもえる前と燃えた後で空気はどのようにかわるのだろうか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで、本時の課題として「物がもえる前と燃えた後で空気はどのようにかわるのだろうか?」に決まりました。

予想する

T:そしたら、ワークシートをくばるね。もらったら名前をかきましょう

C:できました

T:そしたら、今からみなさんにイメージ図を書いてもらいます

C:はい

T:書く前に確認なんだけど、窒素、酸素、二酸化炭素ってどれくらいあるんだっけ?

C:窒素が78%、酸素が21%、二酸化炭素が0.04%

T:ですね。ほんで、その割合になるように、◯とか△とか□でそれぞれの気体を表しています

C:あ〜

T:そしたら、燃える前がこんな感じだとしたら、いったい燃えた後は、この◯とか△とか□の数がどうなるのだろうねっていうのを書いてください。

C:はい

T:じゃあ、じかんあげるしどうぞ

予想を共有する

T:じゃあ、おしえてください

C:はい

T:Eさん

C:はい。私はこんな感じになるとおもいました

T:こんな感じってどんな感じ?何がどうなるかっていうのをおしえて

C:えっと、酸素は0になって、二酸化炭素と窒素が増えるとおもいました

C:わかりました

T:なるほどね。

C:ほかにあります

C:Fさん

C:はい。私はこんな感じで、酸素は0になって、二酸化炭素が増えて、窒素が変わらないとおもいました

C:わかりました。他にあります

C:Gさん

C:はい。私はこんな感じで、酸素はへって、二酸化炭素が増えて、窒素が変わらないとおもいました

C:わかりました

T:FさんとGさんの予想は同じですか?

C:いや、違います

T:どうちがうの?

C:酸素がへるっていうのは残っているってことで、0ってことはなくなるってことです

T:そうだよね。これ考えとしてはぜんぜんちがうからね。Gさんは減るでいいんだね

C:はい

T:わかりました。他の予想ある人いますか?

C:はい

T:Hさん

C:はい。私はこんな感じで、酸素はへって、二酸化炭素がかわらなくて、窒素がふえるとおもいました

C:わかりました

T:なるほどね。なんか、色んな意見が出たね。

C:はい

T:じゃあ、どれが真実なんだろうね?

C:うーん

T:じゃあ、どうする?

C:実験する

T:そうだね。

実験方法を考える

T:じゃあ、どんな実験すればいいかな?

C:うーん

T:そうだね。これ難しいよね。ということで今回は先生が教えます。これを使って確かめます

C:なにこれ

T:これを気体検知管って言います

C:気体検知管?

T:気体検知管っていうのは、酸素などの気体がどれだけあるのかを調べる道具になります。ということで動画をみてもらうね

(視聴中)

C:え〜すごい

T:じゃあ、これつかってどんな実験をすれば、燃える前と燃えた後の空気がどう変わったか調べられる?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:教えて

C:Iさん

C:はい。気体検知管をつかって、燃える前と燃えた後の気体の割合を調べれば、わかると思います

C:同じです

T:なるほどね。たとえば、酸素がなくなるのであればどんな結果になるはず?

C:燃えた後の気体検知管は0になる

T:そうだね。へるのであればどんな結果になるはず?

C:0ではないけど、3とか4とかの数値が出る

T:そうだね

T:でね、残念ながら、酸素と二酸化炭素しかないので、とりあえずこれで酸素と二酸化炭素についてはっきりさせます

C:わかりました

T:質問ある?

C:ないです

気体検知管の使い方を確かめる

T:そしたら、残った時間で気体検知管の使い方を確認するよ。次回自分たちで実験してもらうからね

C:はい

T:まず、これを気体採取機、これを気体検知管って言います

C:はい

T:ほんで、気体検知管の両端をこれつかっております

C:へ〜

T:じゃないと、空気に触れられないからね。ほんで、ここでくるくるってすると、傷が入るから、そうすると、こんな感じで

C:お〜、おれた

T:だね。ほんで、この気体検知管みてみると、Gってかいてあるほうと、矢印が書いてあるほうがあります。

C:本当だ

T:ほんで、この矢印は、気体採取機に差し込むよって意味なので、差し込みます。

C:はい

T:ほんで、Gっていうのは、気体って英語でガスっていいます。スペルはこんな感じ

C:あ〜Gってある

T:そうそう。ガスの頭文字からGとって来てるんだとおもう。つまり、Gの方で気体を吸い込むってことね

C:はい

T:方向大事だからおぼえてね

C:はい

T:ほんで、このままだとあぶないから、ゴムをつけます

C:はい

T:ほんで、赤い印あるでしょ

C:あった

T:これにあわせて、あとは力強くひっぱる

C:お〜

C:なんか色変わる

T:ちなみに、このとき、気体検知管は熱くなるから、触らないでね

C:はい

T:じゃあ、スーパルーレットで、燃える前のやつを調べる人を決めます

C:お〜

T:この人!

T:JさんとKさん。

C:いいな

T:そしたら、LさんとMさんお手伝いして。こうやって集気瓶をおさえてほしいの

C:はい

T:そしたら、JさんとKさん。だいたいこのへんで、気体採取機のハンドルを強く引っ張ってください

C:いいですか?

T:いいよ

C:えい

T:じゃあ、しばらくまってね

C:あ!あがっていってる

T:どうとまった?

C:とまりました

T:ほんで、こんな結果になりました

C:21?

C:0.04?

T:だね

T:これ、G側が0になるから、こうやってみていくと20ってことだね。ほんで、今回、これは色の境目がはっきりわかったんだけど、微妙な場合もあって、そのときの数値の読み方にはルールがあるんよ

C:へ〜。ななめのときは真ん中の数値なんだ

C:境目がはっきりしない場合は、ちゅうかんを読み取るんだ

T:じゃあ、こんな感じね。そしたら、使い方をペアで相談

C:はい

C:できました

ふりかえりをする

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

この授業はイメージ図のあとの共有がポイントで、「細かい数じゃなく、ふえるのか、へるのか、かわらないのかっていうのをはっきり捉えること」、「0と減るはちがうということ」をおさえることが大事だと思います。

続きが気になる方は、6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント