このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ4授業目を見ていない方は、先に6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

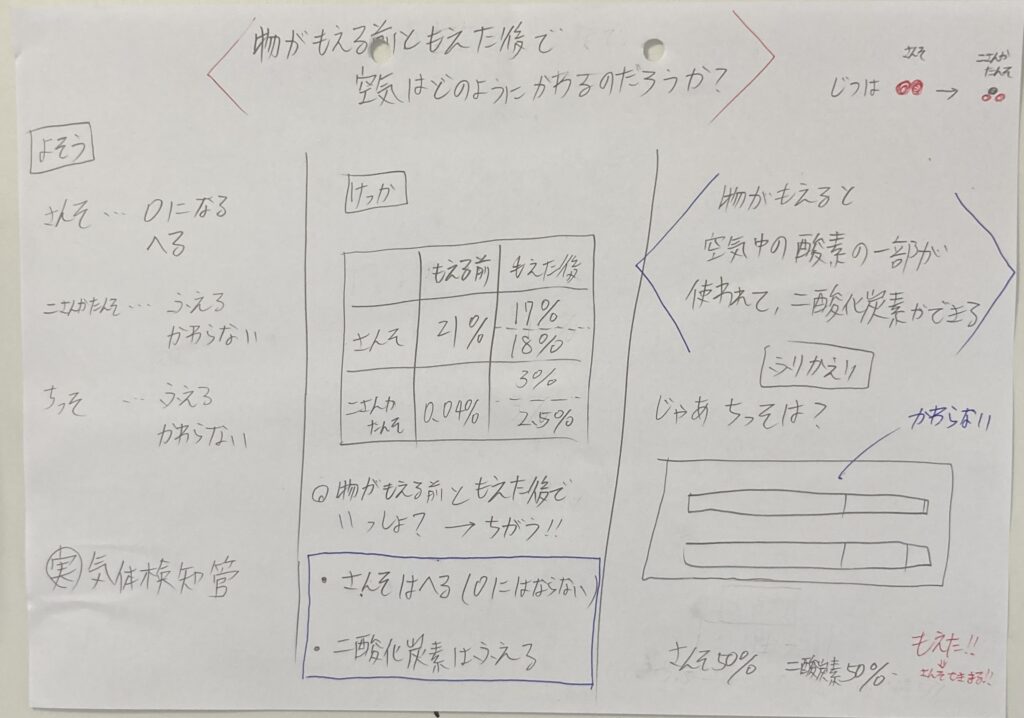

<物がもえる前ともえた後で空気はどのようにかわるのだろうか?>

板書案

振り返りをする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「物がもえる前と燃えた後で空気はどのようにかわるのだろうか?」です

C:同じです。

T:そうだね。そしたら、ペアでどんな予想をしたのか確認

C:はい

C:できました

T:じゃあ、今日は何をするの?

C:ものが燃えた後の酸素と二酸化炭素を調べます。

T:そうだね。ちなみに、燃える前はどうだった?

C:酸素が21%で二酸化炭素が0.04%でした

T:そうだね。じゃあ、実験をして真実がどうなのかを確かめましょう

C:はい

T:じゃあ、課題はまえとおなじでいい?

C:はい

といって本時の課題として「物がもえる前ともえた後で空気はどのようにかわるのだろうか?」にきまりました。

実験方法を確認する

T:そしたら、酸素と二酸化炭素を調べるために何をつかうかというと

C:気体検知管

T:ですね。じゃあ、使い方をペアで相談

C:はい

C:できました

T:まずは?

C:気体検知管のりょうはしをおる

T:ほんで?

C:矢印の方を気体採取機にさして、Gのほうにゴム管をつける

T:ほんで?

C:赤い印にそろえて、気体採取機のハンドルを引っ張る

T:そうだね。

T:じゃあ、2グループに分かれて、しらべていきましょう

C:はい

T:そしたらなにがいる?

C:集気瓶、ふた、チャッカマン、ろうそく、ろうそく立てる棒、気体採取機、気体検知管

T:集気瓶は何個いる?

C:2こ

C:1個

T:どっちが正解?

C:1個。だって、べつの集気瓶使ったら、空気の状態が違うかもしれないから。同じ集気瓶で酸素も二酸化炭素も調べたほうがいいとおもうからです

C:あ〜たしかに

T:じゃあ、1個にしよう

T:気体採取機は何個いる?

C:2こ

T:なんで?

C:酸素用途二酸化炭素用です

T:そうだね。じゃあ、準備しましょう

実験し、結果を確認する

T:換気してね

C:はい

T:じゃあ、物が燃えた後の状態をつくってね。火がきえたらしっかりふたしてね

C:はい

C:できました

T:じゃあ、気体検知管でしらべてみて

C:う!重い

C:はい

C:できました

T:そしたら、今見てて、どっちのチームもだめかな〜。なんでだと思う?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:なんでだと思う?

C:はい。

T:Cさん

C:はい。ふたあけてからけっこう時間が経ったので、もしかしたら気体がでていくかもしれないのでだめだとおもいます

C:わかりました。ほかにあります

C:Dさん

C:はい。酸素と二酸化炭素で調べた場所がちがうからです。だいたい同じ位置にしないとだめだとおもいます

T:なるほどね

T:じゃあ、もう1回するときはそこにきをつけてみて

C:はい

T:あと、酸素と二酸化炭素の気体検知管見て、きづくことない?

C:あ〜二酸化炭素がマックスにいってる

T:そしたら、これって1なのか3だけど、表示できていないのかどっちかわかる?

C:わかりません

T:そうだね。つまり、この気体検知管だとだめってこと。だから、これつかってください。なにちがうかわかる?

C:マックスが7になってる

T:そうだね。じゃあ、じっけんしてみて

C:はい

C:できました

T:うん。今回は大丈夫かな

結果を確認し、わかったことを確認する

T:じゃあ、結果をおしえて。こっちは?

C:はい。酸素が17で、二酸化炭素が3です

T:こっちは?

C:はい。酸素が18で、二酸化炭素が2.5です

T:なるほどね。じゃあ、この結果からわかったことをノートにかいてみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Eさん

C:はい。物がもえる前と燃えた後の空気はやっぱりちがうです

C:わかりました。ほかにあります

C:Fさん

C:はい。酸素はへることがわかりました

C:つけたしです

C:Gさん

C:はい。酸素はへるけど、0にはならないです

C:わかりました。ほかにあります

C:Hさん

C:はい。二酸化炭素がふえました

C:おなじです

まとめをする

T:そうだね。つまり何がへって、なにがふえるの?

C:酸素がへって、二酸化炭素がふえます

T:そうだね。ちなみに、これ酸素のモデルで、二酸化炭素のモデルです。なんかきづくことない?

C:どっちも赤いのが2つある

C:二酸化炭素は間に黒色がある

C:そうだね。この黒色が炭素ってやつで、この赤色が酸素になります

C:へ〜

T:つまり、なんで酸素が減って、二酸化炭素がふえるかというと

C:酸素が二酸化炭素になる?

T:正解。実は、物がもえると、酸素がつかわれて、二酸化炭素ができるってことが起きるんです。まあ、水になったり、一酸化炭素になったりもするから、どうしても減る量と増える量は一致しないんだけどね

C:へ〜

T:じゃあ、まとめをしようか。今日のまとめはどうなる?

C:物がもえると、酸素がつかわれて、二酸化炭素ができる

T:う〜ん。もう一声。酸素が使われてだと全部の酸素使うの?ってなっちゃう

C:じゃあ、物がもえると、ちょっと酸素がつかわれて、二酸化炭素ができる

T:まあ〜イメージとしてはそうだね。もっといいことばがあるよ

っていって本時のまとめとして「物がもえると、空気中の酸素の一部が使われ、二酸化炭素ができる」にきまりました。

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

窒素について知る

T:そしたら、Iさん。ふり返りを読んでください

C:はい。酸素の一部がつかわれて二酸化炭素ができることがわかった。窒素はどうなのかなっておもいました

C:おなじです

T:いいふりかえりだね。そしたら、残念ながら窒素の割合を調べる方法は学校にはないので、資料をみせます。今から、見せるのは科学者が調べた結果になります

C:ほう

T:まず、これ、物がもえる前

C:はい

T:ほんで、これが物が燃えた後

C:あ〜窒素かわってない

T:そうなんです。実は窒素かわってないんですよ。だから、酸素の一部がつかわれて二酸化炭素ができるっていうのが真実になります。まあ、一酸化炭素とか水もできるけど、これは中学とか高校でくわしく学んでください

T:あと、Jさん。読んでくれる?

C:はい。酸素が0にはならないのがびっくりしました。じゃあ、火が消えたのは、酸素の量がへったからなのか、二酸化炭素の量がふえたからなのかがきになりました

C:たしかに

T:これどうおもう?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:酸素の量がへったからだとおもうひと

C:はい

T:なんで?

C:だって、酸素にはものをもやすはたらきがあるから、それで減ったらだめやとおもったからです

T:なるほどね。二酸化炭素が増えたからだと思う人?

C:はい

T:なんで?

C:だって、二酸化炭素にものをけすはたらきがあるかもしれないと思ったからです

T:なるほどね。じゃあ、こういう実験をします

酸素50%、二酸化炭素50%

T:これどうなるとおもう?

C:きえる

T:なんで?

C:二酸化炭素の量が増えてるから

T:そうだね。二酸化炭素派はそうなるよね

T:もえる

T:なんで?

C:酸素の量がへってないから

C:そうだね。酸素派はそうなるよね

T:じゃあ、やってみます

C:水上置換法だ

T:今回は先生やるね。じゃあ、準備OK!やるよ

C:はい

T:えい

C:もえた!

C:え〜

T:じつはこれもえるんです。つまり、物がもえるかどうかは何で決まるかと言うと

C:酸素の量

T:正解。実は、酸素の量だけで決まります。ちなみに、酸素が14〜16%より少ないときえるらしいよ

C:へ〜

T:じゃあ、おわろうね

C:はい

おわりに

ちょっと詰め込みすぎた気もします。でも、どうしても酸素50%、二酸化炭素50%はやりたいです。これがないと、酸素の量できまるっていうのが実感をもって理解できないからです。そして、これはよく狙われるところになります。

じゃあ、それをするために、考察の部分を簡単にしたってかんじです。タイムマネジメントってやっぱり難しいです。

続きが気になる方は、6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント