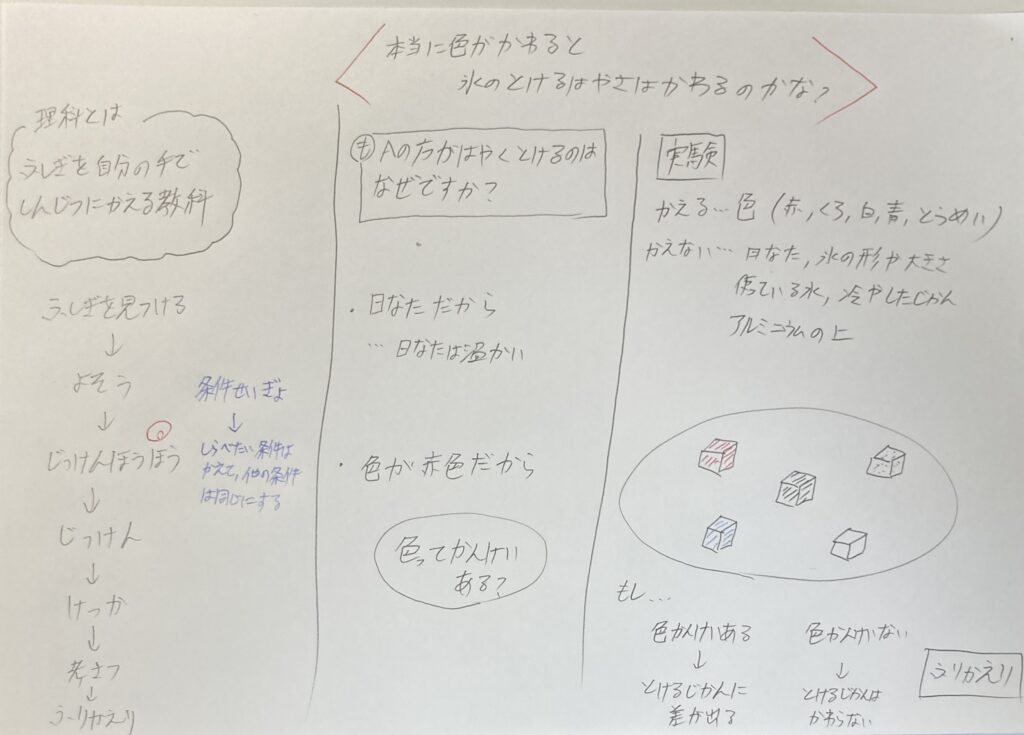

<本当に色が変わると氷のとけるはやさは変わるのかな?>

板書案

今日やることを確認する

T:みなさん、お久しぶり。夏休みはどうでしたか?

C:楽しかった

C:夏休みもう一回したい

T:そうだね笑 でも、今日から学校なので切り替えて、学習にのぞめたら素敵ですね。

C:はい

T:えらいえらい笑 そしたら、今日は2学期に入って初めての理科なので、オリエンテーションをします。ぜひがんばりましょう

C:はい!

理科とはどんな教科なのかを確認する

T:じゃあ、1番最初に確認なんだけど、1学期に「理科ってどんな教科か」についてはなしたんだけど、何だったけ?ペアで相談

C:はい

C:できました

C:うーん

T:そしたら、ヒントは「理科は〇〇を自分の手で△△に変える教科」だよ

C:あ!わかった

T:おしえてください

C:はい

T:Aさん

C:はい。理科は不思議を自分の手で真実に変える教科です

C:同じです

T:正解。これが理科という教科です。

問題解決の流れを確認する

T:ほんでね、不思議を真実に変えるためにいろんなことをしていくのね。

C:はい

T:まずは、不思議をみつける

C:はい

T:次は?

C:予想を立てる

T:正解。次は?

C:実験方法を考える

T:正解。次は?

C:実験する

T:正解。次は?

C:結果をまとめる

T:正解。次は?

C:考察する

T:正解。次は?

C:ふりかえりをする

T:正解。こういう流れで不思議を自分の手で真実に変えていくの

C:はい

5年でつけたい問題解決能力とコツを確認する

T:ほんで、5年生は、どこに力を入れて学習するかと言うと

C:実験方法をたてる

T:そうです。この力をつけるのを5年生はがんばります

T:じゃあ、実験方法を立てるためのコツって何かわかる?

C:条件制御

T:条件制御ってなに?

C:調べたい条件は変えて、他の条件は同じにする

T:そうそう。それを意識すると、上手に実験方法をたてられるようになるよ

C:はい

T:じゃあ、今日は実際にやりながら、実験方法をたてるコツについてふりかえりをしましょう

C:やったー

問題を把握し、課題をつかむ

T:そしたら、1本動画を見てもらいます

C:はい

(動画視聴中)

T:AとBはどっちがはやくとけましたか?(※ A:赤色、アルミニウムの上、日なた B:透明、プラスチックの上、日かげ)

C:Aです

T:じゃあ、問題ね。

Aのほうがはやく溶けるのはなぜですか?

C:できました

T:あなたの考えをかいてみてください

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Bさん

C:はい。Aは日なたに置いてあるからです

C:同じです

T:日なたの方に置くとなんではやくとけるの?

C:はい

T:Cさん

C:はい。日なたは日かげに比べ、温かいからです

C:同じです

T:そうだね。これは3年生のときに学習したもんね

C:はい

T:ほんでね〜〜〜面白い意見があったの。Dさん読んで

C:はい。氷の色が赤色だからです

C:わかりました

T:どう思う?

C:え〜どうだろう

T:ペアで相談

C:はい

C:できました

T:色は氷の溶けるはやさに関係あるよ

C:はい

T:関係ないよ

C:はい

T:あれ?分かれたよ

C:え〜

C:どうなんだろう

T:じゃあ、これについて調べてみる?

C:はい

T:じゃあ、課題は?

C:本当に色が変わると氷のとけるはやさは変わるのかな?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「本当に色が変わると氷のとけるはやさは変わるのかな?」に決まりました。

実験方法を考える

T:じゃあ、ワークシートをくばります。もらったら名前をかいてください

C:できました

T:そしたら、時間をあげるので、実験方法をたててみてください

C:はい

C:できました

T:じゃあ、グループで相談して、意見をまとめてください

C:はい

C:できました

T:じゃあ、はりにきて

C:はい

C:あ〜

T:じゃあ、今回変えるものは?

C:色

T:ですね。ちなみに、比べてみると透明と赤で比べるチームと、他の色も比べているチームがいますね。どっちがいい?

C:赤と透明だけで、十分わかると思います

C:赤と透明がたまたま特殊かもしれんから、他の色もやったほうが、色によってっていうのがはっきりすると思います

T:どうする?

C:いろんな色をしたほうが、どの色でもそうだっていえます

C:たしかにそうかも

T:じゃあ、色んな色の氷でためしてみるけ?

C:はい

T:何色にする

C:赤

C:黒

C:白

C:青

T:あと、比較のために透明も作ろう

C:はい

T:じゃあ、次変えないものは?

C:はい

C:氷を置く場所をどれも日なたにする

C:氷の形や大きさ

C:使っている水

C:冷やした時間

C:どれもアルミニウムの板の上におく

T:ほかある?

C:ないです

T:じゃあ、実験の手順は?

C:まず、赤、黒、白、青、透明の氷をつくる

C:ほんで、氷を取り出して、アルミニウムの上におき、ひなたにおく

C:溶ける時間をしらべる

T:もし、色と氷の溶ける時間に関係があるならどんな結果になる?

C:色によって溶ける時間に差がでるはず

T:もし、色と氷の溶ける時間に関係がないならどんな結果になる?

C:どれも溶ける時間はおなじになるはず

T:ですね

ふりかえりをする

T:じゃあ・・・

C:実験

T:終了〜〜〜

C:次回じっけんですか?

T:しません笑

C:え〜

T:だって、普通に5年の勉強進めんとだめだもん

C:え〜

T:でもね。でもね。ホンマにすごかった。やっぱり力あるわ。だから、すごいすごい楽しみ。ほんで、2学期からは実験方法を立てる際に大事にしてほしいポイントも伝えるし、もっともっとできるようになるとおもう

C:なんか〜

T:まあ、実験はやらないけどね笑

C:もう笑

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

事象提示の段階で、その結果の原因が複数あるものを出し、それの中でどれが怪しいのかを考えさせるのがいいと思います。結果の原因が複数あると、条件制御しないとだめだなってなりますからね。今回は、①色、②何の上に置くか、③おく場所という3つをずらしましたが、大きさとか、形とかをかえて事象提示するのもありかなって思います。

続きは・・・

他の学年の「2学期の授業開き」が気になる方は、下記のリンクからご確認ください。

🌱 3年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

🌱 4年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

また、4月に行った授業開きや授業開きに対するこだわりについて気になる方は、下記のリンクから御覧ください

さらに、3〜6年生の全単元・全授業を会話形式で作成中しております。2学期の教材についても紹介しておりますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント