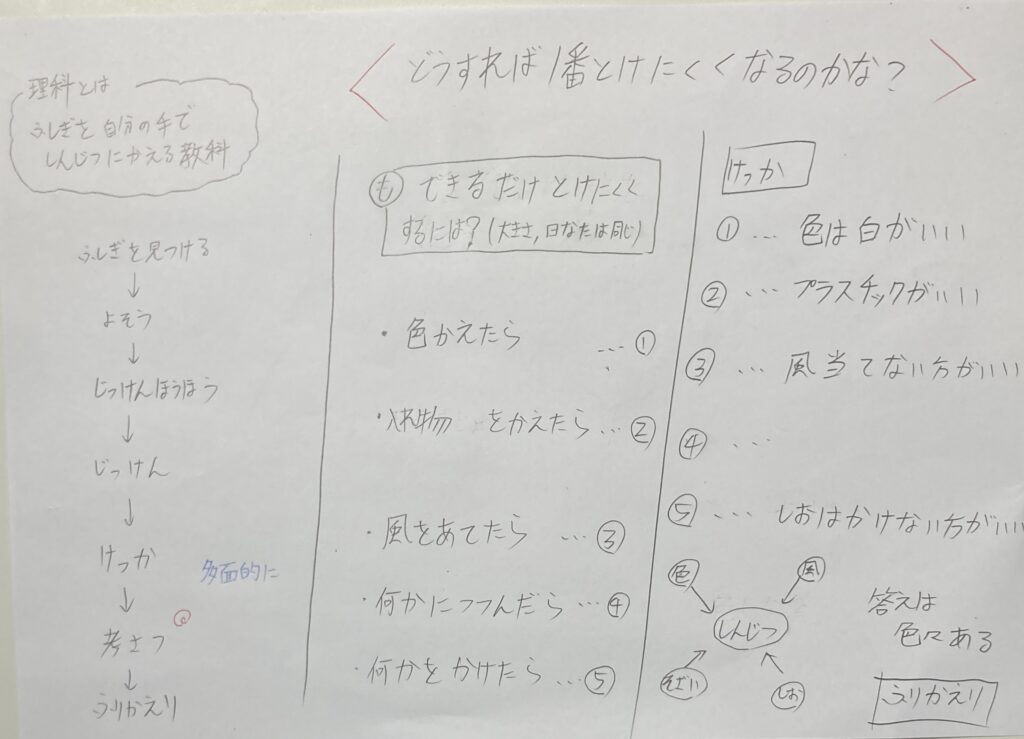

<どうすれば1番とけにくくなるのかな?>

板書案

今日やることを確認する

T:みなさん、お久しぶり。夏休みはどうでしたか?

C:楽しかった

C:夏休みもう一回したい

T:そうだね笑 でも、今日から学校なので切り替えて、学習にのぞめたら素敵ですね。

C:はい

T:えらいえらい笑 そしたら、今日は2学期に入って初めての理科なので、オリエンテーションをします。ぜひがんばりましょう

C:はい!

理科とはどんな教科なのかを確認する

T:じゃあ、1番最初に確認なんだけど、1学期に「理科ってどんな教科か」についてはなしたんだけど、何だったけ?ペアで相談

C:はい

C:できました

C:うーん

T:そしたら、ヒントは「理科は〇〇を自分の手で△△に変える教科」だよ

C:あ!わかった

T:おしえてください

C:はい

T:Aさん

C:はい。理科は不思議を自分の手で真実に変える教科です

C:同じです

T:正解。これが理科という教科です。

問題解決の流れを確認する

T:ほんでね、不思議を真実に変えるためにいろんなことをしていくのね。

C:はい

T:まずは、不思議をみつける

C:はい

T:次は?

C:予想を立てる

T:正解。次は?

C:実験方法を考える

T:正解。次は?

C:実験する

T:正解。次は?

C:結果をまとめる

T:正解。次は?

C:考察する

T:正解。次は?

C:ふりかえりをする

T:正解。こういう流れで不思議を自分の手で真実に変えていくの

C:はい

6年でつけたい問題解決能力とコツを確認する

T:ほんで、6年生は、どんな力をつけていくのかというと

C:妥当な考えをつくりだす力

T:そうです。この力をつけるのを6年生はがんばります

T:じゃあ、妥当な考えを作り出す力をつけるためのコツって何かわかる?

C:多面的に考える

T:そうですね。例えば二酸化炭素があるかどうかってどうやったら確かめられる?

C:石灰水

C:気体検知管

T:そうだね。1種類と2種類だったらどっちのほうが説得力強い?

C:2種類

T:だよね。そんなふうに、真実がどうなのかを複数の実験から考えるっていうのは理科ではすごい大事なことだよ

C:はい

T:じゃあ、今日は実際にやりながら、多面的に考えるについてふりかえりをしましょう

C:やったー

問題を把握し、課題をつかむ

T:そしたら、今日はこれを使います

C:氷?

T:そうです

T:この氷時間がたつとどうなる?

C:とける

T:じゃあ〜1本動画を見てもらいます

(動画視聴中)

T:とけるスピードはどうだった?

C:ちがいました

T:そうだね。つまり、氷ってとけるスピードは一定じゃなくて、工夫をすればはやくしたりおそくできたりするわけだね。じゃあ、問題ね。ノートに書くよ

C:はい

できるだけとけにくくするには?

C:できました

T:ということで、今回はできるだけとけにくい氷を6年生で協力して作ってもらいます

C:え〜楽しそう

T:まあ、この動画をヒントにしてもいいので、やっていこう

予想をする

T:じゃあ、どうすれば遅くできるか。予想をかいてごらん。ただし、大きさをかえるのは無し。あと、日なたにおくのも変えないで。日かげのほうが遅くなるのはわかるし

C:はい

T:じゃあ、どうぞ

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

C:色を変えたらいいと思います

C:入れ物を変えたらいいと思います

C:風を当てたらいいと思います

C:なにかに包んだらいいと思います

C:塩とか、何かをかけたらいいと思います

T:なるほどね。じゃあ、これらを実験してみようか

C:はい

T:ただし、1つずつやると時間が絶対足りないので、自分はこれがしたいっていうのを選んでください。決まった人からネームプレートはりにきて

C:はい

T:じゃあ、これでいこうね

実験方法を考える

T:じゃあ、チームで実験方法を考えてみて、できたら先生に確認をもらってください

C:はい

T:ちなみに、実験方法を立てるときに大事なことは?

C:条件制御

T:条件制御って何?

C:調べたい条件はかえて他の条件は同じにする

T:ですね。今回は、時間ないから手順だけでいいよ。でも、条件制御がわかるように具体的にかいてね。「どれもプラスチックに置く」とか。じゃあ、どうぞ

C:はい

C:できました

【色チーム】

① 赤、白、黒、透明、青の氷を準備する

② どれもシャーレの上に置き、日なたに置く

③ 時間をしらべる

【入れ物チーム】

① 透明の氷を準備する

② アルミニウムの上、プラスチックの上、紙皿の上、木の上、シャーレの上に置き、日なたに置く

③ 時間をしらべる

【風チーム】

① 透明の氷を準備する

② シャーレの上に置き、ひなたにおく。

③ 片方に送風機をあて、時間を調べる

【包むチーム】 ※今回は選んだ人がいませんでしたが、参考まで

① 透明の氷を準備する

② ラップに包む、アルミホイルに包む、紙に包む、布につつむ

③ シャーレの上に置き、ひなたにおく

④ 時間を調べる

【かけるチーム】

① 透明の氷を準備する

② 片方に塩をかけ、もう片方にはなにもしない

③ シャーレの上におき、時間を調べる

T:聴いてください

C:はい

T:そしたら、OKのチームが出てきたので、今後OKのチームから始めていってください。

C:はい

T:ほんで、道具は後ろにあるやつ自由につかっていいよ。でも、片付けは自分たちでするからあまりもってきすぎないようにね。

C:はい

T:あと、氷はこの冷蔵庫のやつね。色つきの氷はこっちでじゅんびしといたからつかうときこえかけてください

C:ありがとうございます

T:しつもんはありますか?

C:ないです

実験する

T:どうけ?

C:やっぱり時間がちがいます

C:白がよさそう

T:なんでだろうね?

C:うーん

T:こっちはどうだい?

C:プラスチックがおそそうです

T:ほんまや。アルミニウムははやいね

C:はい

T:どう?

C:なんかよそうとちがって、風当てないほうがとけにくいです

T:え〜。意外だね

C:そうなんですよ

T:どうけ?

C:塩かけないほうがいいです。

T:へ〜。なんか影響あるんだね

C:そうなんですよ

結果を確認する

T:じゃあ、残り時間も少ないし、ぱぱっといくよ

T:色は?

C:白がいちばんとけにくいです

T:わかりやすい説明だね。入れ物は?

C:プラスチックがいちばんとけにくいです

T:なるほどね。風は?

C:当てないほうがとけにくいです

C:え〜意外

T:塩かけるは?

C:塩はかけないほうがとけにくいです

T:じゃあ、まとめると、どうすればいいの?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Bさん

C:はい。白い氷をプラスチックの上に置き、風をあてず、塩もかけないのがいいです

C:同じです

T:そういうことだね。

多面的にみることの必要性をおさえる

T:でも、これが一番とけにくい方法なの?

C:うーん。まだみつかってないだけであるかも

T:そうかもね。

T:こんなふうに、色とか場所とか風など条件を変えてみると、結果が変わってくるんだよ。だから理科では多面的に調べることが大事で、そういういろんな見方を合わせることで真実に近づけるんだよ。

C:なるほど

T:ということで2学期も「多面的」という考え方ができるようにがんばろう

C:はい!

終わりに

自分は、最後の「色とか場所とか風など条件を変えてみると、結果が変わってくるんだよ。だから理科では多面的に調べることが大事で、そういういろんな見方を合わせることで真実に近づけるんだよ。」っていう言葉が好きで、それを言葉じゃなく、実感をもって理解させたいです。そのためには、やっぱり問題解決をさせることが必要だなって感じます。

続きは・・・

他の学年の「2学期の授業開き」が気になる方は、下記のリンクからご確認ください。

🌱 3年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

🌱 4年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

また、4月に行った授業開きや授業開きに対するこだわりについて気になる方は、下記のリンクから御覧ください

さらに、3〜6年生の全単元・全授業を会話形式で作成中しております。2学期の教材についても紹介しておりますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント