このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ4授業目を見ていない方は、先に5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

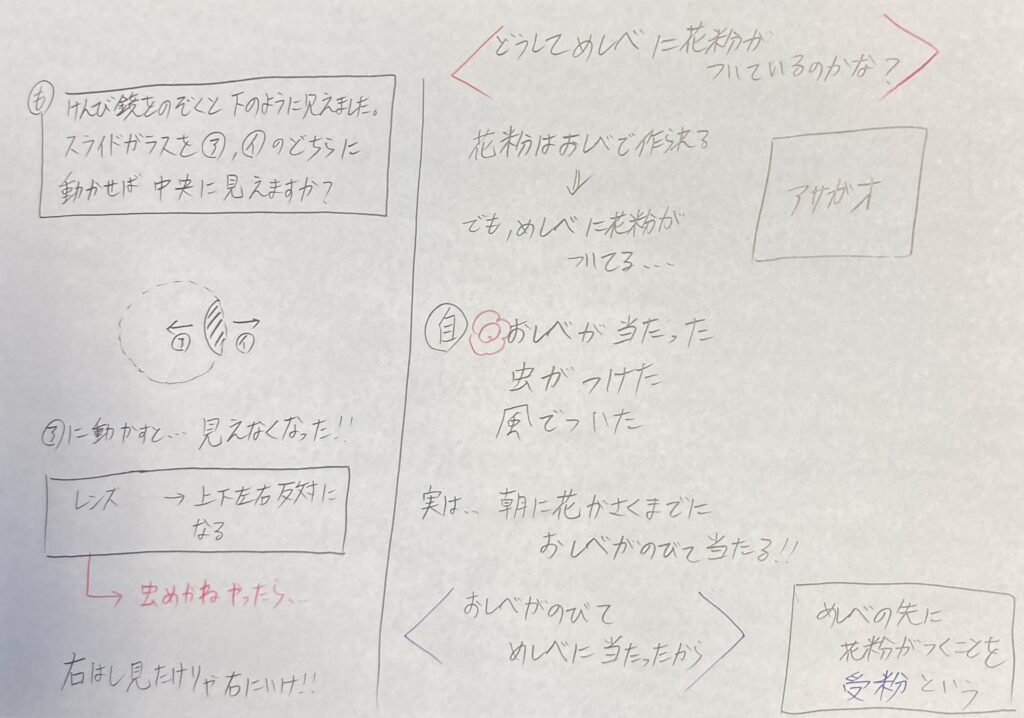

<どうしてめしべに花粉がついているのかな?>

板書案

ふりかえりをする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「ヘチマの花粉ってどんなすがたをしているのかな?」です

C:同じです

T:そうだね。じゃあ、ヘチマの花粉ってどんな姿をしていたかペアで確認

C:はい

C:できました

T:じゃあ、今日はこの続きからするね

C:はい

中心に持っていきたいときどうする?

T:今日の問題を配るから、ノートにはってね

C:できました

T:じゃあ、時間上げるからまずは問題文を読んでみて

顕微鏡をのぞくと、下のように見えました。スライドガラスを㋐と㋑のどちらに動かせば、中央に見えますか?

C:読めました

T:これ実はよく出る問題なんだ。答えどっちだと思う?

T:アだと思う人?

C:はい

T:イだと思う人?

C:はい

T:じゃあ、今から実際にやってみよう。

T:今、ここに顕微鏡5台とスライドガラスを準備しました。スライドガラスには、このように赤い水性ペンで点が打ってあります。全員、アの向きに動かしてください。確認できた人は、このあかい印をさっきと同じような場所に戻して、次の人にまわしてください

C:はい

(しばらく観察)

T:わかった?

C:はい

T:アのほううごかしたらどうなった?

C:消えた

T:そうなんです。リアルの世界だったら、中心に持っていきたいときは、観察するものを中心に持っていけばいいんだけど、顕微鏡だと逆に中心にもっていこうとすると見えなくなってしまうんですよ

C:え〜なんで?

T:じつは、顕微鏡って上下左右が反対になってうつるんです。

T:でね、これ虫眼鏡でもおなじこと起きるんですよ。最初目に近いときは普通にみえるとおもうんだけど、放していったら、上下左右反対に見えるんですよ。やってみたい?

C:やってみたい

C:本当や!「あ」の文字が反対になった!

T:そう。顕微鏡の特徴っていうよりレンズの特徴として、あるタイミングになると上下左右反対になっちゃうっていうのがあるんです。

T:これが、理由なんだけど、君たちには難しいかもしれないから、この問題のコツ言うよ

C:はい

T:右端みたけりゃ右にいけ

C:どういうこと

T:今観察したいものはどこにあるかというと

C:右

T:だからこいつを真ん中に持っていきたいとき、イの方向にやればいいから

C:右にいけってことか!

T:これで覚えればどの問題もとけるよ。例えば、観察したいものが下にあります。どうすればいい?

C:下にいけ!

T:正解。じゃあ、観察したいものが右斜め上にあります。どうすればいい?

C:右斜め上にいけ!

T:ということ。でもその理由には、顕微鏡は、上下左右反対にうつるからというのがあるよってこと

C:先生。メモするので時間ください

T:いいよ。じゃあ、時間あげるね

本時の課題を掴む

T:みなさん、これ何の花?

C:あさがお

T:アサガオの花粉は前回見たね

C:はい

T:どんな形だった?

C:なんかウイルスみたい

T:そうだね。でね、この花粉ってどこで作られるかというと

C:おしべ!

T:正解!花粉っておしべで作られるんだったよね。でもね、科学者の人たちはめしべの観察してたら、「あれ?めしべにも花粉がついているときもあるぞ。なんで?」ってなったんですって

C:え〜

T:じゃあ、それはなんでだろう?というのを今日はみなさんと学ぼうと思います。はい。じゃあ、今日の課題は?

C:どうしてめしべに花粉がついているのかな?

T:じゃあ、それにしよう

ということで本時の課題として、「どうしてめしべに花粉がついているのかな?」に決まりました。

予想する

T:じゃあ、予想をしてみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

C:おしべとめしべが近いから、おしべの花粉が飛ばされてついたんだと思います

C:おしべとめしべが近いから、おしべとめしべが当たってついたんだと思います

C:めしべも花粉を作れるんだと思います

T:なるほどね

めしべに花粉がついた理由を捉える

T:じゃあ、今回は動画で確認をしましょう。これがめしべで、これがおしべね。よく見ててよ

C:あれ?なんかおしべ伸びてない?

C:本当や。のびてる

C:うわ当たった。このときついたんや!

T:ということで、正解は…

C:おしべがのびて、めしべにあたったときに花粉がついた

T:正解

T:実は、あさがおって朝に花を咲かせて、夕方くらいには閉じてしまうのね。それで閉じてから花が開くまでの間に、このおしべが伸びていくの。それで、当たったときにめしべのさきに花粉がつくの

C:なんかすごい

T:よし、じゃあ、まとめ書くよ

といって、本時のまとめとして「おしべがのびて、めしべにあたったから」と書きました。

T:ちなみに、めしべのさきに花粉がつくことを受粉と言います。ノートに書きましょう

C:できました

T::では、振り返りをしましょう

C:はい

C:できました

T:アサガオの場合は、まああり得るよねって感じだよね

C:はい

T:実は、これヘチマはどうなんかなって調べた方がいて、どうやらヘチマのめしべにも花粉がついてたんですよ

C:え〜

T:これはもちろん、おばなのおしべがのびていって、めしべにあたった

C:それはちがう!

T:そっか。じゃあ、どうしてめしべに花粉がついていたんだろうね?

おわりに

今回は、顕微鏡の特徴を捉えることを大事にしました。中学1年の「実像」の話にもつながるので、ここまでくわしく教える必要はないけどやりました。

教科書で「顕微鏡は上下左右反対にうつる」っていう部分を読んだからって子どもは理解できるとはかぎりません。実感を伴いながら確かに上下左右反対にうつるっていうのを理解させることが記憶の定着のために必要だと思います。そして、なにより子どもたちの姿を見ていたら、すごい嬉しい気持ちになりますよ。

続きが気になる方は5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント