このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ2授業目を見ていない方は、先に6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

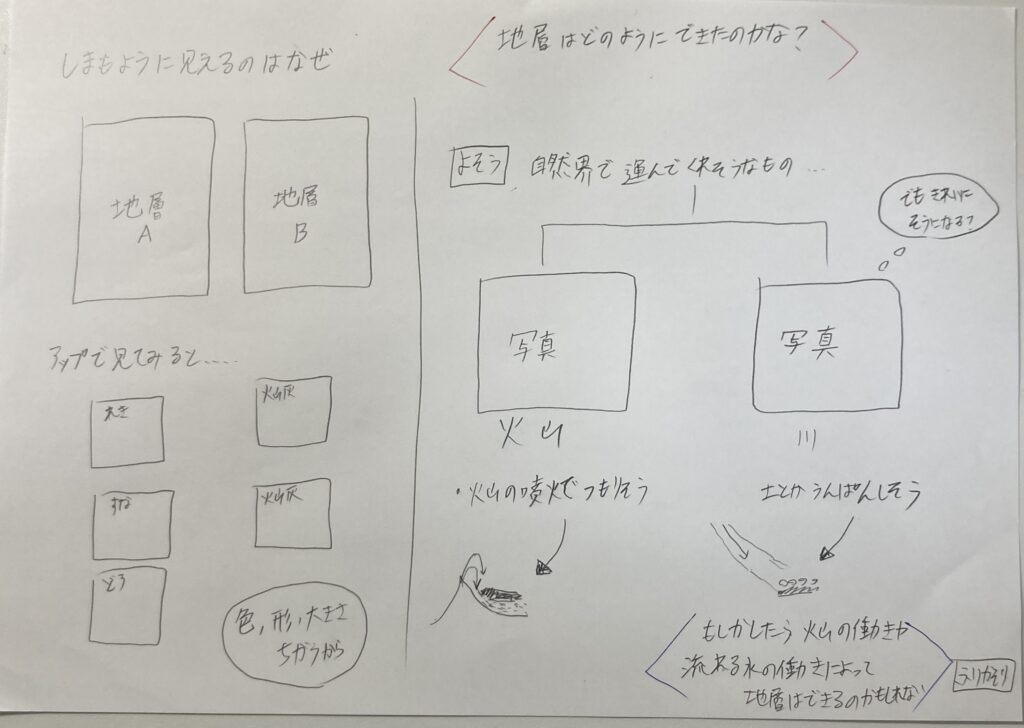

<地層はどのようにできたのかな?>

板書案

振り返りをする

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は、「層によって、粒の色や大きさや形に違いはあるのかな」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは、「層によって、粒の色や大きさや形に違いはある。崖がしまもように見えるのは、色や形、大きさなどがちがう、れき、砂、どろ、火山灰などが層になって積み重なっているから」です。

C:同じです

T:そうですね。これは?

C:れき

T:これは?

C:砂

T:これは?

C:どろ

T:れき、すな、泥はどこで見分けるの?

C:粒の大きさ

T:ですね。これは?

C:火山灰

T:ですね。火山灰の形は?

C:角ばっている

T:そうですね。ほんで、れき、すな、どろ、火山灰などのいろいろなつぶが層になって重なった物をなんていうんだっけ?

C:地層

T:ですね。ほんで、昨日時間なくて説明できなかったんだけど、地層っていうのは、表面だけじゃなくてちゃんと奥にも広がっています。

C:なるほど

T:じゃあ、今日はこの続きからしましょう

C:はい

課題を掴む

T:そしたら、前の授業で「なるほどな」って思う振り返りがあったので紹介します

C:なにかな

T:Cさん読んでください

C:はい。層によってつぶの色や形や大きさは違うとわかりました。一体どうやったらこんなふうに地層ができるのか疑問に思いました

C:たしかに

T:それは当然、ぼん先生がれき、砂、どろを重ねていったから…

C:そんなわけない!

T:そうですね。そんなん無理ですもんね。じゃあ、どうやって地層ってできたんだろうね

C:うーん

T:じゃあ、今日の課題は?

C:地層はどのようにできたのかな?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「地層はどのようにできたのかな?」に決まりました。

地層を人工で作ってみる

T:そしたら、ここにれきとかすなとかどろを準備しました。

C:お〜

T:じゃあ、もしこれで地層を作るとしたらどうする?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Dさん

C:れきいれて、すないれて、どろいれたらできます

C:おなじです

T:じゃあ、つくってみよう。れき入れたい人?

C:はい

T:じゃあ、Eさん。れきいれて

C:はい

C:できました

T:Eさんあてて

C:Fさん

C:はい

T:どれいれる?

C:じゃあ、砂

C:できました

T:つないで

C:Gさん

T:どれいれる?

C:どろ

C:できました

T:ラストつないで

C:Hさん

C:すな

C:できました

T:どう?

C:地層ができてる

T:だよね。つまり、こんなふうに人の手で運んで、積み重ねれば地層はできるわけ

C:なるほど

予想をする

T:じゃあ、自然界でれきとか砂とかどろとか火山灰を運んでくれそうなものは何かな?ちょっと考えてみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、周りの人と交流

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Iさん

C:はい。私は火山の噴火だと思いました。

C:おなじです

T:なんでそうおもったの?

C:火山灰って火山ってついてるから、火山の噴火でつもったら地層になるのかなって思いました

C:わかりました

T:火山の噴火でつもったら地層になるってどういうこと?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:だれかイメージ図書いてくれんけ?

C:はい

T:Jさん

C:はい。なんか、火山がボーンって噴火したら、どろどろしたやつとかが流れたり、その上に火山灰が降ったりして、それが何回も起きると地層になると思いました

C:わかりました

T:なるほどね。じゃあ、火山によって地層ができる説ね

T:他に、自然界でれきとか砂とかどろとか火山灰を運んでくれそうなものありますか?

C:はい

T:Kさん

C:はい。わたしは、川だと思いました。

C:あ〜

T:なんでそうおもったの?

C:えっと、流れる水の働きで、侵食して、運搬して堆積するって聞いたから、それで土とかを運んでくれるかもしれないと思ったからです

C:わかりました

C:でも…

T:Lさん

C:はい。なんか、地層ってすごいきれいに層になるじゃないですか。でも、侵食の場合、いろいろな物が混ざっているから、きれいに層にならなそうな気がしました

C:わかりました

T:Kさん、どう思う?

C:うーん。たしかにそうかも

T:他の方は?

C:私もなんかそんなイメージがする

C:でも、自然界で運んでくれそうなものとしてあり得る気はする

T:じゃあ、流れる水のはたらき説ね

地層のでき方についてしっくりくるのはどっち?

T:じゃあ、どっちの説のほうがしっくりきた?

C:火山

C:火山

C:火山

T:じゃあ、火山の方はしっくり来たんだね。じゃあ、先にこっちについて調べるのにしよう

C:はい

まとめをし、ふりかえりをする

T:じゃあ、一旦まとめをしよう。とりあえずいくつの説がでたの?

C:2つ

T:1つ目は何のはたらき?

C:火山の働き

T:2つ目は?

C:流れる水の働き

T:ですね

といって本時のまとめとして「もしかしたら、火山の働きや流れる水の働きによって地層はできるのかもしれない」とまとめました。

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

「どうやったら地層はできるのか?」って聞くと、発問の幅が広すぎて、うまくいかないイメージがあります。子どもって想像力豊かすぎるので…

だから、自分は「何が運んでくれたのか?」っていうふうに思考を狭めました。そうすると、かなり絞れます。もし、火山しか出なかったら、「昨年はこんな意見が出たよ。ヒントはこれね」っていって川の写真を見せるのもありかなって思います。

続きが気になる方は、6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント