このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は先に6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

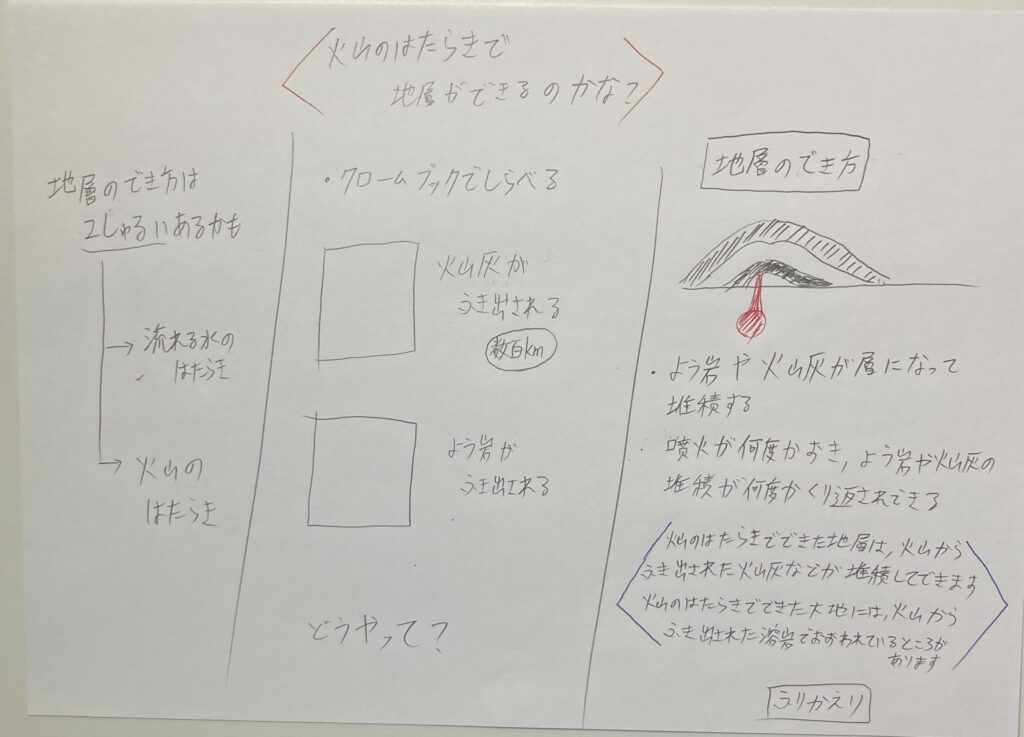

<火山のはたらきで地層ができるのかな?>

板書案

ふりかえりをし、課題を掴む

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は、「地層はどのようにできたのかな?」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは、「もしかしたら、火山の働きや流れる水の働きによって地層はできるのかもしれない」です。

C:同じです

T:そうだね。つまり何種類考えられるかと言うと

C:2種類です

T:ですね。ほんで、よりしっくりくるのはどっちか確認したら多かったのは?

C:火山

T:ですね。じゃあ、今日は何をするの?

C:火山のはたらきで地層ができるのかを調べる

T:ですね。じゃあ、今日の課題はどうする?

C:火山のはたらきで地層ができるのかな?

T:じゃあ、それでいこう

といって本時の課題として「火山のはたらきで地層ができるのかな?」に決まりました。

クロームブックで調べる

T:そしたら、火山のはたらきで地層ができるかどうかを確かめるためにどうする?

C:クロームブックでしらべる

T:そうだね。火山ないもんね。じゃあ、クロームブックで調べよう

C:はい

T:わかったことがあったらどんどんメモしてね

C:はい

T:じゃあ、始めましょう

C:はい

わかったことを確認する

T:じゃあ、そろそろいいかな?

C:はい

T:おしえて

C:はい

C:火山がふん火すると、火山灰がいっぱいふってきて、それが土みたいにかさなって地層になるらしいです

C:マグマが出てきて、それが冷えてかたまったのも地層になるって書いてありました

C:軽石っていう石が火山から出てくるらしいです

C:何回もふん火すると、上に上にどんどん積もって、しまもようみたいになるみたいです

イメージ図で表してみる

T:つまり、火山のはたらきで地層はできるの?

C:できます

T:みたいだね。じゃあ、これらのわかったことをふまえて、図と言葉でどうやって地層ができるのかかいてみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、周りの人と交流してみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。まず噴火すると溶岩が流れたり、火山灰がつもったりします。それでまた時間が経つと、噴火して、溶岩が流れたり、火山灰が積もったりします。これを繰り返すと地層ができます

C:同じです

T:なるほどね。ちなみに溶岩と火山灰ってどっちが下に来そう?

C:溶岩

T:なんで?

C:溶岩はどろどろしてて流れるけど、火山灰は軽くて一度空に行ってから積もるから

T:なるほどね。

動画で確認する

T:じゃあ、動画で見てみよう

(動画視聴中)

C:あ〜、やっぱり

T:そうだね。Cさんが言ってくれたように噴火で出てきたものが積もって、それが何回もおきると地層になるというわけですね。

まとめをし、振り返りをする

T:じゃあ、まとめをするね

C:はい

T:そしたら、今回教科書のやつをつかってまとめするね

C:はい

といって本時のまとめとして「火山のはたらきでできた地層は、火山からふくだされた火山灰などが堆積してできます。火山のはたらきでできた大地には、火山からふき出された溶岩で覆われているところがあります。」に決まりました

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

T:ちなみに、火山のはたらきで地層ができるのはわかったけど、火山ってどこにでもある?

C:いや、少なくとも私たちの住んでるところにはないです

T:そうだよね。つまり、火山のないところは、別の作り方で地層ができたっていうことになります

C:流れる水の働き?

T:かな?まあ、皆さんから予想として出ていたので、次回は流れる水の働きで地層ができるのかどうかを確かめましょう

C:はい

終わりに

児童にとって、わかりやすいものからやるほうが好きです。そして、重いものが下にいき、軽いものは上にいくっていうイメージをここで持たせられたのはいいなって思います。これがあると、次のときに、れきが下にどろが上にいくっていうのがスッキリ来るので。仕込みですね!

続きが気になる方は、6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント