このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ5授業目を見ていない方は、先に6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

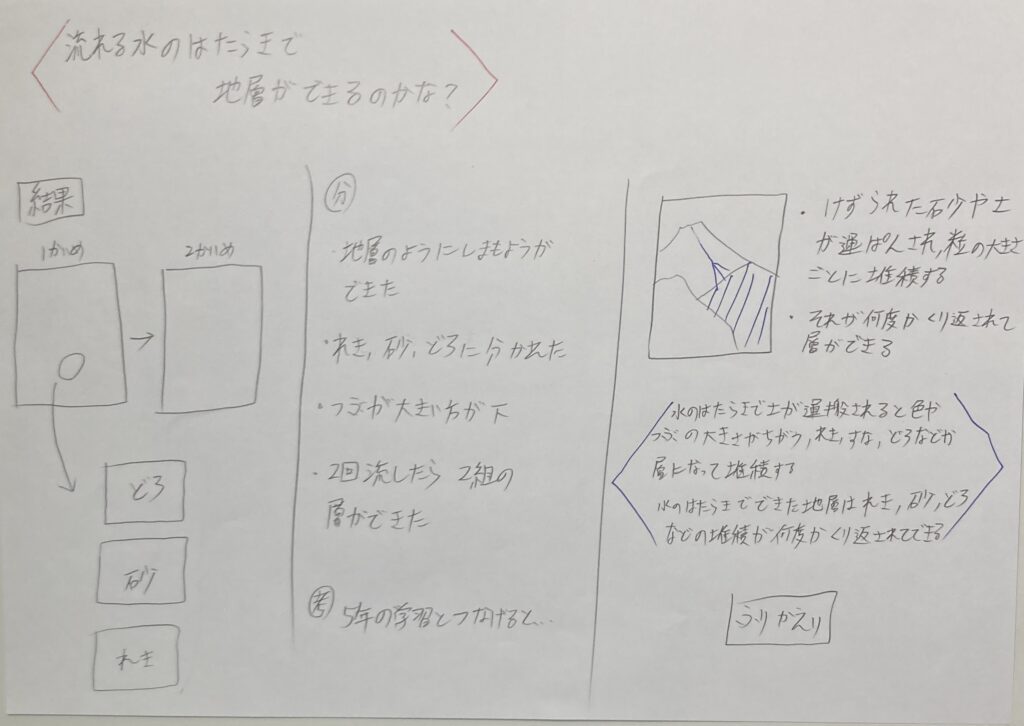

<流れる水のはたらきで地層ができるのかな?>

板書案

ふりかえりをし、課題を確かめる

C:まえの学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「流れる水のはたらきで地層ができるのかな?」です

C:おなじです

T:そうですね。じゃあ、この課題を解決するために前は何をしたかと言うと

C:実験

T:ですね。じゃあ、今日は何からするの?

C:分かったことの確認です

T:そうだね。ほんで、結局真実がどうなのかはっきりさせられるといいね

C:はい

T:そしたら、課題は前と同じでいい?

C:はい

ということで本時の課題として「流れる水のはたらきで地層ができるのかな?」に決まりました。

分かったことを確認する

T:じゃあ、分かったことをおしえてください

C:はい

T:Cさん

C:はい。地層のようにしまもようができました

C:おなじです。はい

C:Dさん

C:はい。2回流したら、全部で4層できました

C:同じです

T:どこまでが、1回目でできた層ですか?

C:ここです

T:ほんで、2回目は?

C:ここです

T:なるほどね。じゃあ、他に気づいたことある人はいますか?

C:はい

T:Eさん

C:はい。下の層のほうが粒は大きいです

C:あ〜たしかに

T:どことどこを比べたの?

C:こことここです

T:たしかに。

T:なんで下の方が粒が大きいのかな?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Fさん

C:はい。たぶん粒が大きい方がおもくて、それで先に沈んだんだと思います

C:同じです

T:なるほどね。

T:前の授業の時「土とか砂って混ざってそうだけど、きれいに層になるんかな?」って意見が出てたの覚えてる

C:はい

T:実は、その感覚って非常にわかるんです。ほんで、海とかに運ばれるときは、ごちゃまぜかもしれんけど、水の中に入ると、粒が大きいものって沈みやすいんです。ほんで、粒の小さいものって沈みにくいんです。重さもそうだし、水の抵抗…なんか浮いちゃうみたいなのも関係してて

C:あ〜

T:だから、れきが下に来て、次に砂が来て、最後にどろが来るってわけです

C:なるほど。じゃあ、粒の大きさの順に下に沈むのか。

T:そういうことだね

地層のでき方を考える

T:じゃあ、このモデル実験を参考に、自然界でどうやって地層ができるのかかいてみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Gさん

C:はい。まずは、浸食された土や石が運搬され、水の中に入ります。そしたら、粒の大きい順に下に沈んでいきます。ほんで、それが繰り返されると、地層ができます

C:同じです

T:そうだね。

まとめをし、振り返りをする

T:じゃあ、今日のまとめをしよう

C:はい

T:どうする?

C:流れる水のはたらきで地層ができる

T:そうだね。あともうちょっとこっちの方で足すね

C:はい

といって本時のまとめとして「水のはたらきで土が運搬されると色やつぶの大きさが違う、れき、すな、どろなどが層になって堆積する。水のはたらきでできた地層はれき、すな、どろなどの堆積が何度か繰り返されてできる」と書きました。

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

おわりに

流れる水のはたらきで地層ができるのは、「水の中でつぶが大きい順で下につもる」っていうのは絶対に気づかせたいです。もちろん、密度とか浮力とかそういうものも関係しているけど、理科はイメージが大事だと思うので、「たしかに」ってなってくれれば嬉しいですね。

続きが気になる方は、6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|7時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント