このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ6授業目を見ていない方は、先に6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

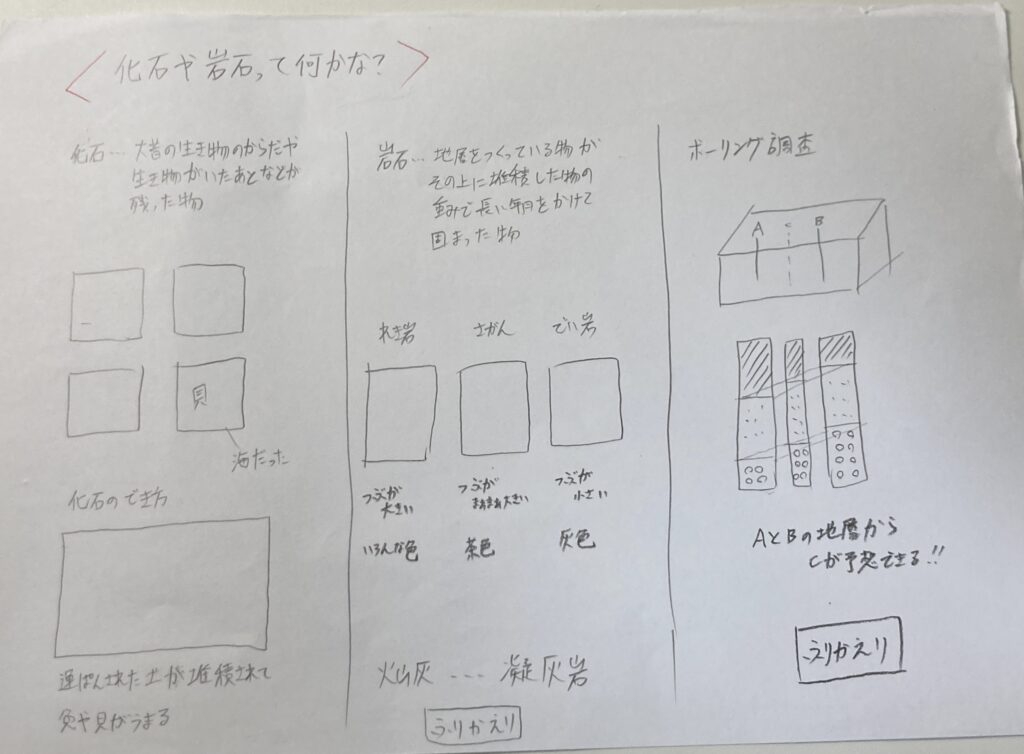

<化石や岩石って何かな?>

板書案

復習する

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「流れる水のはたらきで地層ができるのかな?」です

C:おなじです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは、「水のはたらきで土が運搬されると色やつぶの大きさが違う、れき、すな、どろなどが層になって堆積する。水のはたらきでできた地層はれき、すな、どろなどの堆積が何度か繰り返されてできる」です。

C:おなじです

T:そうだね。ほんで、運搬された土って色々混ざっているけど、これきれいに層になるんだよね。なんでかというと

C:粒の大きい順に堆積するから

T:そうだね。じゃあ、今日はこの続きからするね

C:はい

課題をつかむ

T:そしたら、地層の勉強もそろそろ終わりで、あと化石と岩石についてやります。化石とか岩石って聞いたことある?

C:聞いたことあります

T:じゃあ、岩石とか化石って何か説明できそう?

C:化石は、なんか恐竜の骨とかが固まったやつみたいな

C:岩石はかたいやつみたいな

T:なるほどね〜。じゃあ、どうやってできるかは説明できそう

C:うーん

T:ということで、なんとなく聞いたことがある化石とか岩石について、しっかりおさえようねっていうのが今日の勉強になります

C:はい

T:じゃあ、今日の課題をかこう

C:はい

といって「化石や岩石って何かな?」に決まりました。

化石について確認する

T:じゃあ、ワークシートを配るね。もらったら名前を書きましょう

C:できました

T:じゃあ、まずは化石についてね。教科書の◯Pを開いてください

C:開けました

T:じゃあ、読んでください。Cさん

C:はい。大昔の生き物のからだや生き物がいたあとなどが残ったものを化石という

T:そこまででいいよ。じゃあ、これ大事なのでワークシートに書きましょう

C:はい

C:できました

T:そしたら、どんな化石がうつってますか?

C:葉っぱ

C:魚

C:アンモナイト

T:アンモナイトって昔にいた貝のような形の生き物のことだね

T:じゃあ、下に化石のでき方があるけど、どうやったらできるかわかる?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Dさん

C:はい。運搬された土が堆積するときに、魚とか葉っぱとかがそこにいたら、逃げられなくて埋まっちゃって、時間がたつと化石になったんだとおもいます

C:おなじです

T:まあ、そんな感じですね。

T:先生は昔、「えっ!でも、魚とかって海にいたら逃げられそうじゃない?」って思ったんだけどどう思う?

C:たしかに

C:でも、寝てたり、怪我してたりしたら逃げられないのかもしれない

C:たしかに

T:そうだね。あと…たとえば、火山が噴火して火山灰がふってきたらどう逃げられそう?

C:いや!絶対に無理。

C:埋まりそう

C:そしたら人間の化石とかできるんかな?

T:まあ、人間の化石ができるかどうかはわからんけど、魚にとっても同じようなかんかくなんだろうね

C:なるほど!

T:あと、化石が見つかると結構役立つことがあって、それはその場所の環境や地層の時代がわかるということです

C:?

T:たとえば、海の化石が見つかったとするやん

C:はい

T:貝って普通どこにいる?

C:海

T:ということは、今は陸かもしれんけど、昔はここは

C:海の底

T:だったのかもしれないっていうのがわかるわけ。あとは、沖縄の熱帯魚みたいなのわかる?

C:はい

T:それの化石が見つかったら、その場所の気候はどうだってわかる?

C:暖かった

T:そういうこと。だって、熱帯魚ってあたたかいところにおるわけやし、そこは暖かったってわかるよね

C:はい

T:あと、時代についてだけど、たとえばアンモナイトって約4億年〜6600年前に生きてたって言われていて、それが見つかったってことは、この地層は

C:約4億年〜6600年前の地層だ

T:ってわかるというわけ

C:お〜

T:つまり、化石を手がかりにいろいろな情報がわかるよってこと

C:なるほど

岩石について

T:じゃあ、次岩石についてやるね。教科書の◯Pを開いてください

C:できました

T:そしたら、このページのどこかに岩石って何か書いてあるところがあるんだけど、ペアで相談

C:ありました

T:じゃあ、Eさん。岩石って何?

C:はい。地層を作っているものが、その上に堆積したものの重みで長い年月をかけて固まると、岩石になります。

T:そうだね。つまり、地層を作っているものが、その上に堆積したものの重みで長い年月をかけて固まってできたもののことを岩石って言います。じゃあ、書きましょう

C:できました

T:そしたら、地層を作っているものってなにあった?

C:れき、すな、どろ、火山灰

T:ですね。なので、れきの上に、いろんな物が堆積して、ほんで長い年月をかけてかたまったものをれき岩っていいます。これ本物

C:え〜すごい

C:たしかに。粒大きい

T:れきって粒の大きさはどれくらい?

C:2mm以上

T:ですね。ほんで、これ砂が固まってできた岩石なので名前を砂岩って言います

C:お〜

T:ほんで、泥が固まってできた岩石なので名前を泥岩っていいます。どろがんじゃないからね

C:はい

T:じゃあ、ちょっとだけ時間をあげるので、スケッチと気づいたことをこのワークシートにかいてみてね

C:はい

(作業中)

C:できました

T:ちなみに、火山灰の岩石ってあるとおもう?

C:ありそう

C:でも、教科書にのってないからないのかも

T:これじつは…あります。

C:ほら

T:これ本物。ちなみに名前は凝灰岩って言います。まあ、中学で習います

C:へ〜

振り返りをする

T:じゃあ、ふりかえりをしてみて

C:はい

C:できました

ボーリング調査について説明する

T:ほんで、最後に日常生活とのつながりなんだけど

C:はい

T:ボーリング調査について説明します

C:たま転がすやつ?

T:それ歴代の先輩も絶対に言ってたわ。でも違うよ

T:えっと、たとえば皆さん家立てるとするやん。頑丈な大地と頑丈じゃない大地だとどっちがいい?

C:頑丈な大地

T:なんで?

C:だって、家かたがるかもしれんもん

T:そうだよね。だから、家立てる前にかならずそこの大地の状態がどうなのかを調べるの。でも、大地の様子ってどうやってみる?

C:うーん。崖とかならいける

T:そうだよね。でも崖じゃないところは?

C:うーん

T:そこでやるのがボーリング調査なの。じゃあ、動画をみてみよう

(動画視聴中)

T:どうやって大地の様子見るかわかった?

C:ドリルで穴開けて、土を出して調べてました。

T:そうそう。たとえば、ここをA。ここをBとするよ。ほんで、AとBをボーリング調査して、地層の様子がそれぞれこうだったとするやん。そしたら、AとBの間のここをCとしたらCの大地ってよそうできんけ?

C:はい。なんかAとBを結んであげたらだいたい想像つきます。

T:そうそう。大地って表面だけじゃなく全体に広がっているから、つなげるとこんな感じの地層だよねってわかるというわけ

C:すごい

T:ちなみに、泥の地層は弱いらしい。濡れると泥ってグチャグチャになるやん。

C:たしかに

C:めちゃくちゃ濡れたら傾くかも

T:そうそう。だから、その場合はなんかいろいろ工夫するんだってさ。まあ、くわしいことはわからんけど

C:へ〜

終わりに

本当はどこかの単元でつなげてあげたいけど、大地のでき方と結びつけたほうがわかりやすいので、まとめて教えました。こういうふうなやり方もあるんだなって参考程度にしてください

知識技能の時間と割り切っているけど、やっぱり思考させると定着するのでそこは大事にしました。

続きが気になる方は、【完】6年理科「大地のつくり」指導案に悩む先生へ|8時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「大地のつくり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント