このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「電気と私たちのくらし」のまとめページをごらんください

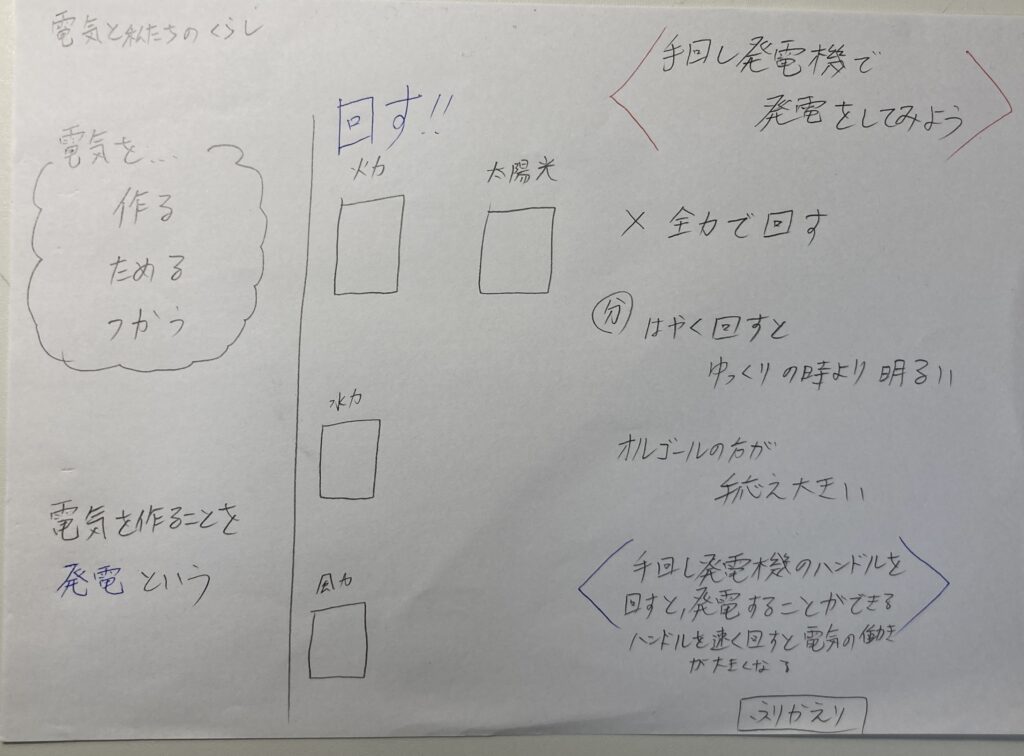

<手回し発電機で発電をしてみよう>

板書案

この単元でどんな勉強をするのか確認する

T:今日から新しいところに入ります。タイトルは「電気と私たちのくらし」です。ノートに書きましょう

C:かけました

T:そしたら、タイトルを見て、今回の勉強のキーワードは何だと思う?

C:電気

T:そうだね。今回は電気についてやっていきます。もし、電気がなかったらどうなるかな?

C:めちゃくちゃ困ると思う

T:なんで?

C:だって、明るくならないし

C:エアコン使えんし

C:ゲームもできんし

C:他にも電気って使ってる

T:そうだね。我々って日常生活の中のいろいろな場面で電気をつかってるもんね。

C:はい

T:ということでこの単元では、大きく分けて「電気を作る」「電気をためる」「電気を使う」という3つにわけて、電気について勉強していきます

C:はい

発電について知る

T:じゃあ、ワークシートを配るね。もらったら名前を書きましょう

C:かけました

T:そしたら、まずは「電気を作る」からやっていくね。

C:はい

T:みなさんのワークシートにイラストが載ってると思うのですが、そのイラストの中に電気を作っている場所があります

C:あ〜あります

T:電気を作っている場所があったら、四角で囲んでください。もちろん1個とは限りませんよ

C:はい

C:できました

T:じゃあ、ペアで相談

C:はい

C:あ〜、そこもだ!

C:できました

T:じゃあ、おしえて

C:はい

C:Aさん

C:はい。前に出ます。ここだと思います

C:同じです

T:正解。これ何ていうかわかる?

C:火力発電

T:おしい。これは火力発電所です。まだありますか?

C:他にもあります

C:Bさん

C:はい。前に出ます。ここだと思います

C:同じです

T:正解。これ何ていうかわかる?

C:水力発電所

T:そうだね

C:他にもあります

C:Cさん

C:はい。前に出ます。ここだと思います

C:同じです

T:正解。これ何ていうかわかる?

C:風力発電所

T:そうだね

C:他にもあります

C:Dさん

C:はい。前に出ます。ここだと思います

C:同じです

T:正解。これ何ていうかわかる?

C:太陽光発電所

T:そうだね

T:この4種類ですね。最近は、家の上に太陽光発電をおいている家庭もありますが、私たちが暮らしの中で利用している電気の多くは、発電所でつくられています。

C:なるほど

T:ほんで、これ理科の大事な言葉なんだけど、電気を作ることを発電っていいます。じゃあ、ノートに書きましょう

C:かけました

本時の課題をつかむ

T:今回は、こんなものを持ってきました

C:なにこれ?

T:これはね、手回し発電機といいます

C:え〜

C:手で回して、発電させるってこと?

T:鋭い!ということで、今日はこれを使って、発電をさせてみましょう

C:やった〜

T:じゃあ、今日の課題は?

C:手回し発電機で発電をしてみよう

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「手回し発電機で発電をしてみよう」に決まりました。

手回し発電機の使い方を確認し、発電させてみる

T:そしたら、このあと手回し発電機で発電をしてもらいます。でね、本当に電気ができているかどうかを確かめるために豆電球とオルゴールを準備したのでつかってください

C:はい

T:ほんで、この手回し発電機をこんなふうに、全力で回すと壊れる可能性があるので気をつけてください。まあ、基本はこんな感じで、スピードを変えるのはOKです

C:わかりました

T:ほんで、色々試してみて気づいたことをどんどんノートに書いてください。なにか質問はありますか?

C:ないです

T:では、グループでセットを持っていってください

C:はい

C:やってみよう

C:あ!光った。

C:ほんまや

C:なんかスピード速めてみるよ

C:なんか明るさ増えてる

C:本当や

C:逆に、スピード遅くしたら、暗くなったね

C:オルゴールだとなんか重いかも

C:え〜なんでだろう

T:じゃあ、そろそろ気づいたこと確認するし、ノートかけてない子はかいてね

C:はい

気づいたことを確認する

T:じゃあ、そろそろいいかな?

C:はい

T:おしえてください

C:はい

T:Eさん

C:はい

C:早く回したほうが、ゆっくりしたときよりも明るくなりました

C:同じです

T:気づいたよって人?

C:はい

T:けっこうおるね。じゃあ、逆に遅く回すと?

C:暗くなりました

T:なるほどね。ということは早く回すほうが、電気の働きが大きくなるってことだね

C:はい

T:ちなみに、回すのをやめると

C:電気が消えます

T:ですね。じゃあ、他に気づいたことありますか?

C:はい

C:Fさん

C:はい。オルゴールと豆電球だとオルゴールのほうが、手応えが大きいってことがわかりました

C:わかりました

T:納得?

C:わかりません

T:じゃあ、ちょっとやってみて

C:はい

C:たしかに

T:どうやった?

C:オルゴールのほうが手応えが大きかったです

T:そうだね。これはね。オルゴールのほうがより大きな電気が必要で、その分発電しないといけないからなんだよ

C:へ〜

まとめをし、ふりかえりをする

T:じゃあ、今日のまとめをするよ

C:はい

T:そしたら、今回は手回し発電機をつかってどうやって発電しましたか?

C:ハンドルを回しました

T:そうだね。ほんで、ハンドルを回す速さと発電の関係はどうでしたか?

C:早く回すと電気の働きが大きくなりました

T:ですね。

といって本時のまとめとして「手回し発電機のハンドルを回すと、発電することができる。ハンドルを速く回すと電気の働きが大きくなる」と書きました。

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

火力発電、水力発電、風力発電について確認する

T:今回、ハンドルを回すために手を使いましたよね。

C:はい

T:どうやった。つかれた?

C:ちょっとつかれました

T:ですよね。でも、電気を使うにはずっと回してないといけないわけですよ。だって、手止めたら

C:電気消える

T:もんね。だから、昔の人は、手じゃない方法で回すことができないかなって考えて、それで生み出されたのが火力発電、水力発電、風力発電なんです

C:あ〜なるほど

T:じゃあ、教科書の◯Pを開きましょう

C:開きました

T:じかんあげるし読んでみて

C:はい

C:よめました

T:どうやって回してるかわかった?

C:火力発電は水蒸気の力で、水力発電は水の力で、風力発電は風の力です

T:そうだね。ほんで、現在はどの発電方法が主流かというと

C:火力発電

C:半分以上です

T:そうだね。ただ、石油とか石炭とか天然ガスを燃やすと、二酸化炭素が出るから、それで地球温暖化になったりするっていうデメリットもあるんですよ

C:たしかに

T:じゃあ、今日はここまでね

C:はい

終わりに

この単元どこから入るか迷うのですが、今年は教科書通り「作る」から入りました。

今回手回し発電機だけで1授業使いました。その理由は、いろんな発電方法と密接に繋がっていると思ったからです。最後にそういう自然とつなげてあげると深い学びになるのかなって思います。

続きが気になる方は6年理科「電気と私たちのくらし」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「電気と私たちのくらし」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント