理科専科が授業開きで大事にしていることは?

前回は、理科専科が授業開きで何を大事にしているのかについて説明しました。まだ読んでない方は、先に「理科専科はどう考える?! 〜理科の授業開き〜」をご覧ください!

しかしながら、読まれた方の中には、「それって具体的にはどんな授業なの?」って思われた方もいるかと思います。そのため、今回は、理科専科は4年生の授業開きをどうしているのかについて紹介したいと思います。

4年生でつけたい問題解決能力は?

まず、4年生で身につけたい問題解決能力を確認しましょう。学習指導要領では…

【理科編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説第4学年では,主に既習の内容や生活経験を基に,根拠のある予想や仮説を発想するといった問題解決の力の育成を目指している。この力を育成するためには,自然の事物・現象同士を関係付けたり,自然の事物・現象と既習の内容や生活経験と関係付けたりすることが大切である。

と明記されています。これは、どういうことかというと…

例えば、「晴れの日の気温のグラフはどっちだと思う?」と尋ねたとします。そして、子どもたちが「①!」と答えたとしましょう。その後、「どうして?」と聞いてみると、Aさんは「なんとなく」と答えました。Bさんは「外で遊んでいて、晴れの日の昼は暑いなって感じたことがあるから、①だと思いました」と答えたとしましょう。みなさんは、どっちの子が問題解決能力が高いと思いますか?間違いなくBさんですよね。なぜなら、根拠が明確であり、理由に説得力があるからです。つまり、こんな力をつけましょうねってことだと思います。

板書案

ノートの使い方を確認する

T:今日からみなさんの理科を担当します。ぼん先生です。よろしくお願いします

C:よろしくお願いします

T:すごい!丁寧な挨拶できる良いクラスだね。そしたら、みなさんノートはありますか?

C:はい

T:そしたら、ノート開いたら、1行目と2行目の間に定規で1本線をピューとひきます

C:できました

T:Aさん。早いね

C:できました

T:そしたら、ここに日付を書きます。

C:できました

T:お!さっきより早くなった子が多いね

T:そしたら、きれいなノートを作るために、毎回1本線と日付を書きます。ぜひおぼえておいてね

C:はい

理科とはどんな教科を確認する

T:じゃあ、さっき書いた一本線の左側に㋲(本来は、ひらがなで書くのですがみつかりませんでした)って書きます。

C:できました

T:ペアで確認。同じけ?

C:ちがいました。どっちが正解ですか?

T:Bさんの方。じゃあ、直そうか

C:できました

T:すばらしいね。

T:そしたら、㋲って何かっていうと

C:問題?

T:そのとおり。問題の頭文字が「も」だから、㋲にしたわ。じゃあ、問題かくね

C:はい

T:理科ってどんな教科?

C:できました

T:じゃあ、まる自(みつかりませんでしたが、㋲みたいな感じです)ってかいて。

C:できました

T:これは、自分の考えのことね。じゃあ、自分の考えをかいてみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:実験する教科です

C:わかりました

C:他にあります。

T:Cさんつないで

C:Dさん

C:外に行く教科です

C:わかりました

T:Dさんつないで

C:Eさん

C:はい。楽しい教科です

T:なるほどね。いろんな意見が出たね

C:はい

T:でも、先生はどれも違うと思っています

C:?

T:理科っていうのは、ズバリ⋯

C:?

T:不思議を自分の手で真実に変える教科です。じゃあ、ノートにメモをして

C:できました

T:理科では、実験したり、外に観察にいったりします。それって君たちにとっては、とても楽しい活動だと思います。でも、それは不思議を解決するために行っているものです。実験して、観察して「あ〜たのしかった。でも真実はわかりませんでした」だったら、それは理科とはいいません。ここはわすれないでください

C:はい

T:じゃあ、実際に今から「不思議を自分の手で真実に変える」勉強をしていきましょう。

問題をつかみ、予想させる

T:全員集合

C:はい

T:今日はこんなものをもってきました

C:ペットボトルとこれは何?

T:これはきりと言います。穴開けるために使うものです

C:わかりました

T:そしたら、このあと、きりで穴をあけます。水はどうなりますか?ノートに自分の考えを書いてください。

C:こんなん簡単やん!

C:多分分かったけど…

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Fさん

C:水が出てくると思います

C:同じです

T:Gさん

C:指した瞬間は出るかもしれないけど、その後は水は出ないと思います

C:わかりました

T:他の意見はありますか?

C:ないです

T:じゃあ、質問ねんけど、水は出るって言う人立ちましょう

C:はい

T:水は、全部でますか?出るとおもう人座りましょう

C:はい

T:あれ? 立ってる人は全部出るわけではないのですか?

C:はい

T:じゃあ、Hさんおしえて

C:はい。穴のところまでは出ると思います

C:同じです

T:同じ意見の人は、座りましょう

C:はい

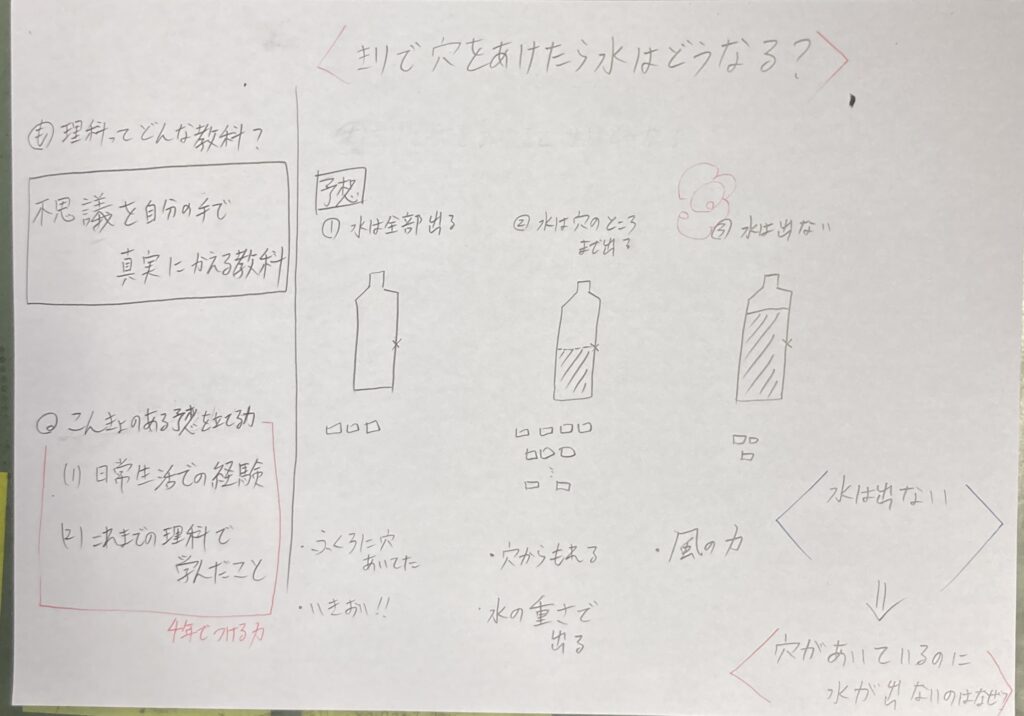

T:じゃあ、今、3つの意見が出たわけですね。3つとは何かな?

C:水は全部出る

C:水は穴のところまでは出る

C:水は出ない(きりをさした瞬間にちょっとは出るけど)

T:ですね。じゃあ、ネームプレートはりにきて

C:はい

T:バラけたね。さあ〜真実はどれなんだろうね?

C:え〜わかりません

T:じゃあ、課題はどうする?

C:きりで穴をあけたら水はどうなるか?

T:すごい!いい不思議だね!じゃあ、それにするわ

といって、「きりで穴をあけたら水はどうなるか?」に決まりました。そして、全員で課題を読みました。

【重要】自分の考えの理由を聞く

T:じゃあ、理由をノートにかいてみて。それでね。理由を書くとき、「日常生活での経験」か「これまでの理科で学んだこと」とつなぎながら書ける人はすごいよ。じゃあ、やってみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、理由を書けたよって人?

C:はい

T:え!こんなにおるの。実は、4年生では、予想を立てたあとなぜそう思ったのか理由をつけて説明する力をつけていくよ。これを根拠のある予想っていうんだけどね。それができる子がこんなにおるなんてすごいな

T:今回書けなかった子もきっとできるよ。4年生の間で身につけばいいから一緒にがんばろうね

C:はい

T:そしたら、人数が少ない意見から当てていくね!「水は出ない」の人、おしえて

C:はい

T:Iさん

C:はい。3年生の時に、風が車を押して動いたから、穴があいても、風が水を押して、止まると思ったからです

C:わかりました

C:なるほど〜

T:これは「日常生活での経験」か「これまでの理科で学んだこと」のどっちとつなげたかわかった?

C:これまでの理科で学んだこと

T:そうだね。Iさんは、3年生の「風やゴムのはたらき」とつなげて考えたんだよね。なるほどなって思った人?

C:はい

T:おるよね。こんなふうに「日常生活での経験」か「これまでの理科で学んだこと」とつなげると根拠のある予想になります。真実はどうかはわからんけどね

T:じゃあ、次、水は全部出るの人おしえて

C:はい

T:Jさん

C:はい。自分は、水を袋に入れたら、その袋に穴が空いていて、水が出た経験があってそれで穴をあけたら出てくると思います。

C:わかりました

T:Jさんは、「日常生活での経験」か「これまでの理科で学んだこと」のどっちとつなげたかわかった?

C:日常生活

T:ですね。みなさんも似たような経験ありません?

C:あります

T:その経験がある人は、Jさんの意見に対してなるほどなっておもいますよね

C:はい

T:ちなみに全部出るのはなんで?

C:勢いでどんどん出ていって、全部出ると思ったからです

T:なるほどね

T:じゃあ、水は穴のところまでは出るの人おしえて

C:はい

T:すごい!たくさん手が上がっているね。じゃあ、Kさん

C:はい。Jさんとにていて、穴が空いていたら水がそこから漏れるとおもったから水が出るとおもいました。あと、穴のところまでの理由は、水の重さで水が押されてあなから水が出てくると思うんだけど、穴を過ぎたら押せないから出てこないと思いました

C:わかりました

T:なるほどね。

T:ちなみに、3種類の意見の理由を聞いてみて、意見を変えたい人はいますか?

C:はい

T:けっこうおるね。じゃあネームプレートをかえてきて

C:できました

T:でね。4年生はさっきもいったように根拠のある予想を立てる力をつけます。コツは、「日常生活とつなげる」か「これまでの理科で学んだこととつなげる」です。今実際にどれも真実な可能性あるように感じませんか?

C:はい

T:そうなると、余計に真実が気になって実験やその結果が楽しみになるというわけです。今回は、それができていたので、もっともっとそれが上手になりましょう

C:はい

実験する

T:じゃあ、実験して確かめてみようか。集合

C:はい

T:バケツってありますか?

C:あります。取ってきます

T:ありがとう。とても優しいね

T:じゃあ、いくよ。3!2!1!(ブスッ)

T:抜くよ

C:はい

C:え〜出ない

T:そうなんです。ということで、真実は?

C:水は出ない

T:正解。実はこれ出ないんですよ

T:じゃあ、まとめ書くよ

といってほんじのまとめとして、「水は出ない」と書きました。

T:水は出ないって知ってどう思った?

C:え〜なんでかな?って思いました

T:何がなんでって感じたの?

C:あなが開いているのに、水がでないのはなんでかな?って思いました

T:じゃあ、新しい不思議だね。じゃあ、「穴が空いているのに、水がでないのはなぜ?」ってノートに書こうか

C:はい

T:じゃあ、予想を立ててみて

C:はい

C:う〜ん

T:といきたいところなんだけど、時間なので、ここまで!

C:え〜!!!

T:ごめんね。先生が、はじめに言った「理科は不思議を自分の手で真実に変える」っていうのは、これのこと。不思議を見つけ、自分で解決して、でも新しい不思議が見つかって⋯って。これが理科の一番おもしろいところなの。ちなみに、「穴が空いているのに水がでないのはなぜ?」という疑問は君たちには難しいからこれ以上はやらないよ。もし解決したいなら、理科の力をつけていこうね。じゃあ、4年生でつけたい理科の力は何やったけ?

C:根拠のある予想を立てる力

T:そうだね。でも君たちならすぐにできるとおもう。だって今日も日常生活とつなげたり、これまでの理科で学んだこととつなげたりしながら予想を言えてたもん。もちろん、今日言えなかった人も大丈夫!一緒に勉強していけば、すぐにできるようになるよ。だからいっしょにがんばろうね。

C:はい

T:じゃあ、今日の勉強の振り返りしてね。わかったこととか感じたことをかいてみて

C:できました

T:じゃあ、ノート後ろからあつめてきて

C:はい

終わりに

どうでしたか? 子どもたち、すごく楽しそうじゃないですか?じゃあ、何故楽しそうなのかと言うと…

褒めながら進めたから

問題解決を子どもたちにさせたから

だと思います。こうすれば、子どもたちは、「理科って楽しそう」って思うんだろうし、「どんどんやりたい!」ってなると思います。

続きは・・・

今年度は、2学期も授業開きを行おうと思うので、気になる方は、下記のリンクからご確認ください。

🌱 3年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

🌱 4年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

また、4月に行った他の学年の1学期の授業開きや授業開きに対するこだわりについて気になる方は、下記のリンクから御覧ください

さらに、3〜6年生の全単元・全授業を会話形式で作成中しております。2学期の教材についても紹介しておりますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント