理科専科が授業開きで大事にしていることは?

前回は、理科専科が授業開きで何を大事にしているのかについて説明しました。まだ読んでない方は、先に「理科専科はどう考える?! 〜理科の授業開き〜」をご覧ください!

しかしながら、読まれた方の中には、「それって具体的にはどんな授業なん?」って思った方もおられるかと思います。そのため、今回は、6年の授業開きを理科専科はどうしているのかについて紹介したいと思います。

6年生でつけたい問題解決能力は?

まず、6年生で身につけたい問題解決能力を確認しましょう。学習指導要領では…

第6学年では,主により妥当な考えをつくりだすといった問題解決の力の育成を目指している。より妥当な考えをつくりだすとは,自分が既にもっている考えを検討し,より科学的なものに変容させることである。この力を育成するためには,自然の事物・現象を多面的に考えることが大切である。

【理科編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

と明記されています。

つまり、6年生では、妥当な考えをつくりだす力を身につけたいということになります。

具体例をあげて説明します。4年生の理科では、「モーターの回る向きは何によってかわるのか?」というのを勉強します。そのときに、予想として、①乾電池の向き、②電流の向きといった意見が出てきたとしましょう。

その予想があたっているかどうかを確認するために、乾電池の向きを反対にして、モーターの回る向きが反対になるかを実験します。このとき、乾電池の向きを変えると、電流の向きが変わり、モーターの回る向きも反対になってしまいます。この結果を受けて考察をするのですが、この実験だけだと、「モーターの回る向きは、乾電池の向きによってかわる」でも、「モーターの回る向きは電流の向きによって変わる」でも正しい考察であると言えます。

しかしながら、乾電池の向きを同じにして、動線のつなぐ位置を逆にした場合も、モーターの回る向きは反対になります。この結果を踏まえると、「モーターの回る向きは乾電池の向きでかわる」ではなく、「モーターの回る向きは電流の向きによって変わる」が妥当であるとなります。

したがって、この具体例を、先程の指導要領に当てはめると・・・

第6学年では,主により妥当な考え(=モーターの回る向きは電流の向きによって変わる)をつくりだすといった問題解決の力の育成を目指している。より妥当な考えをつくりだすとは,自分が既にもっている考え(=ラジコンで電池の向きを反対にしたら逆向きに走ったから、きっとモーターの回る向きは乾電池の向きで変わる)を検討し,より科学的なもの(=モーターの回る向きは電流の向きによって変わる)に変容させることである。この力を育成するためには,自然の事物・現象を多面的に考える(=乾電池の向きを反対にしたらモーターの回る向きは反対になった、動線のつなぐ位置を反対にしたら、モーターの回る向きも反対になった)ことが大切である。

となります。

科学者は、いろいろな実験結果をもとに、真実を探求していきます。昔は正しいと思われたことも、科学の発展とともに今では正しくないと分かったこともたくさんあります。そのため、実験の結果から自分がどんな答えを導き出すのかっていうのは、理科ではとても大事なことだと思います。そして、その根拠となる結果が複数あれば、自分の考えの妥当性が増します(=多面的に考える)。そんな力を6年生ではつけていきたいのだと思います。そして、その力が一番発揮されるのが、結果から考察を導き出す時だと思います。

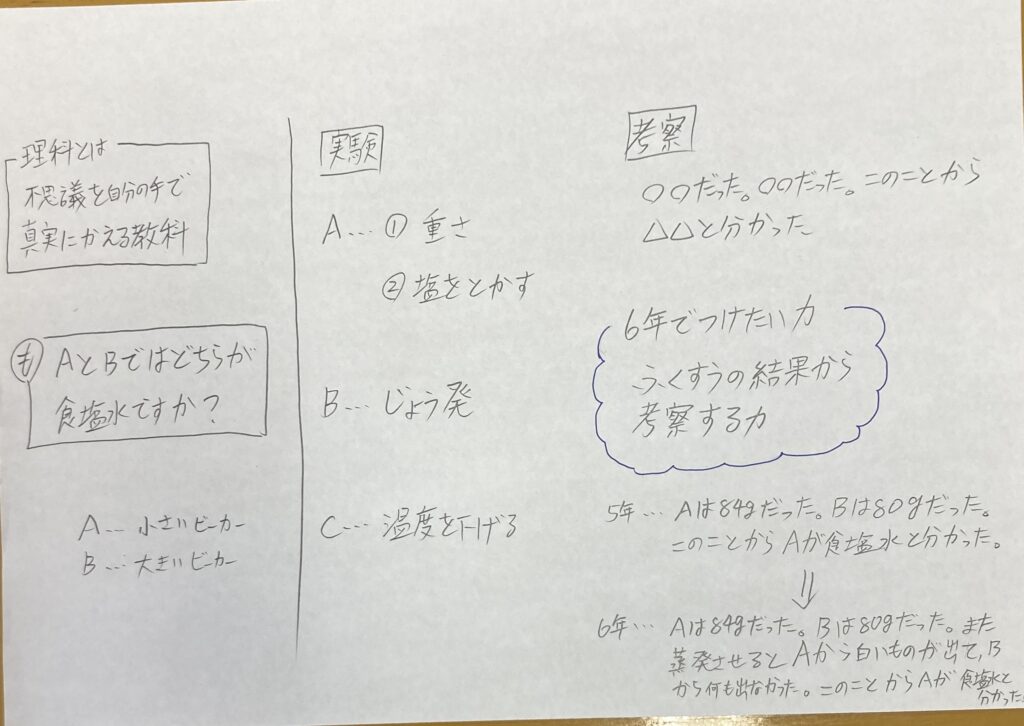

板書案

理科とはどんな教科を確認する

T:今日から皆さんと理科の授業をします。ぼん先生です。よろしくお願いします。

C:よろしくお願いします

T:そしたら、さっそくなんだけど、みなさんに質問があります

C:はい

T:理科ってどんな教科ですか?

C:うーん

T:ペアで相談

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Aさん

C:はい。実験する教科です

C:ほかにあります

T:Bさん

C:外に出て生き物を見たり、植物を育てたりする教科だと思います

C:他にあります

T:Cさん

C:ふしぎを解決する教科だとおもいます

C:わかりました

T:なるほどね。そしたら、ぼん先生は、理科ってこんな教科だと思っているよっていうのを書くね。みんなもノートにかいてね。

C:はい

理科とは、不思議を自分の手で真実に変える教科

C:できました

T:先生は、これが理科だと思っているの。

C:あ〜

T:理科では、生き物みつけたり、植物育てたり、実験したりするんけど、それが目的というわけではないよ。だから、実験して「あ〜たのしかった」ではだめだよってことね。

T:自分で不思議見つけて、自分なりの予想を立てて、それが本当にあってるか確認するために実験や観察をして、ほんで自分なりの答えをだす。これが理科だよ。わかった?

C:はい

T:そしたら、今日は1回目ということで、「不思議を自分の手で真実に変える」っていうのを実際に体験してみようね

問題を掴む

T:じゃあ、今日の問題をノートに書きます。

AとBのどっちが塩水のコップでしょう?

C:できました

T:集合

C:はい

T:そしたら、ここにAとBのコップがあります。どっちかは水で、どっちかは塩水です。今から、25分間上げるので、チームで協力しながら実験をしてどんな結果になるかをしらべてください。ほんで、25分経ったら、その結果をもとにどっちが塩水のコップか当ててもらいます。理科室にあるものは、先生に許可を取れば何でも使って構いません。ただし1つだけルールがあって、飲むのは禁止です。質問はありますか?

C:ありません

T:そしたら、ここにワークシートを置いておきます。上にはどんな実験をしたのか、下にはどんな結果になったのかを書いてもらいます。そうすると、後で他のグループのやつもパッと見れるのでよろしくお願いします。

T:では、始めてください

実験中に教師がやること

さて、30分間は、子どもに託したので、基本的には、教師は何もしません。最悪、実験結果が出せないグループがいても、仕方がないかなと思っています。初めから完ぺきにできたら、教師なんて必要ないですからね。もっと言えば、自分がこの1時間でやりたいのは、答えを出すことではなく、6年でつけたい問題解決能力を実感させることと理科って楽しいって思いにさせることですから。

でも、全く何もしないわけではありません。大きく分けて、3つのことはちゃんとやります。

①実験器具の場所を教えたり、「使っていいよ」と許可を出すこと

②安全な実験ができているのかを見ること(例:火を使う場合、①換気、②燃えやすいものが周りにないか、③水平なところで実験しているか、④ぬれ雑巾を準備しているか、⑤保護メガネをつけているか、⑥完全に蒸発する前に火を消しているかなど)

③答えがわかった子に、1つの実験から答えをだすのではなく、複数の実験から答えを出すのが素敵だよって伝えること

です。特に3番が大事かなと思います。早いグループは、すぐに答えが分かることもあります。そんな時に、どんな声掛けをするのかって大事だと思います。自分だったら、「去年は、3つの結果から考察を書いた子を見たことがあります。君たちなら、超えれるかもしれないから頑張ってみて」っていうふうに言うかなと思います。これでやる気にならない子はいません。

結果を共有し、考察する

T:さあ、残り1分だよ

C:はい

T:じゃあ、時間切れ!とちゅうでもいいので手を止めましょう。

T:そしたら、ワークシートを前に張りに来て

C:はい

といって、それぞれのチームの実験方法とどんな結果になったのかを共有しました。結果は次のようになりましたが、年によって全然実験方法は違うので参考程度にしてください。

Aチーム

実験方法:蒸発させる

結果 :Aから白いものが出てきたが、Bからは白いものが出てこなかった

Bチーム

実験方法:キャップをうかせる

結果 :AもBも沈んでしまった

Cチーム

実験方法:塩を入れてみる

結果 :Aは3はい目で溶け残りが出たが、Bは7はい目で溶け残りが出た

Dチーム

実験方法:蒸発させる

結果 :Aから白いものが出てきたが、Bからは白いものが出てこなかった

T:じゃあ、この結果からAとBのどちらが塩水なのかを考察してみよう。考察の書き方はわかる?

C:うーん

T:そしたら、考察の書き方を教えるね。「〇〇だった。このことから、△△とわかった」です。〇〇には結果が入ります。ほんで△△には課題に対するあなたの考えが入ります。

T:例えば、3年のときに、風の働きで車を動かす実験したのおぼえている?

C:はい

T:じゃあ、それを例にするよ。例えば課題が「本当に風の強さが強いほうが車は遠くに進むのかな?」にして、扇風機が弱のとき3m、強のとき7mだったとしよう。

C:はい

T:このばあい、〇〇だったには何が入る?ペアで相談

C:できました

T:Aさんおしえて

C:弱のときは3mだった、強のときは7mだった。

T:そのとおり、じゃあ、△△には何が入る?ペアで相談

C:できました

T:Bさんおしえて

C:風の強さが強いほうが車は遠くに進むとわかった

T:そうだね。この課題に対する答えを書けばいいからね

T:こんな感じで考察を書いてみて

C:わかりました

C:できました

T:じゃあ、Cさんおしえて

C:はい。蒸発させるとAからは白いものが出たが、Bからは何も出てこなかった。このことから、Aが塩水だとわかった

C:同じです

T:Dさんおしえて

C:はい。蒸発させるとAからは白いものが出たが、Bからは何も出てこなかった。また、塩を加えると、Aは3はい目で溶け残りが出たが、Bは7はい目で溶け残りが出た。このことから、Aが塩水だとわかった

C:わかりました

T:ですね。すごいね。考察バッチリ出来てるよ。だから、これ2つとも正解だね

C:やっぱりAが塩水なんだ

6年生でつけたい力を共有する

T:ただし、これどっちも正解なんだけど、先生はDさんの考察のほうがレベル高いと思ってます。なんでかわかる?

C:結果が2つ書いているから

T:そうです。じゃあ結果が2つかいてあると何がいいの?

C:うーん

T:これは根拠が多いと、より納得させやすくなるからです。

T:たとえば、アニメで犯人を特定するとき、たくさん根拠ある方がまちがいないってならんけ?

C:たしかに

T:それと一緒

T:でね、6年生でつけたい理科の力は、複数の結果を根拠にして、考察をする力だよ。そうすると、みんながなっとくするからね。今回、君たちは、3種類の実験が出ていたからそれがすごい。Bグループの実験方法も今回は時間が足りなかったみたいだけど、きっともう少し時間があればうまくいくよ。

T:ちなみに、今から配るのは先生がすごいなと思った子の考察だよ

Aを蒸発させた結果、Aから白いものが出ていた。また、AとBの体積を同じにして重さをはかるとAのほうが重かった。さらに、Aに塩を入れても溶け残りがすぐに出てしまった。このことから、Aが塩水であると考えられる。

T:どう?

C:根拠がたくさんあるからすごい

T:こんな姿をめざしていこうね

C:はい

T:じゃあ、ふりかえりをしてね

C:はい

C:できました

終わりに

やっぱり、どれだけ「妥当な考えをつくりだす力をつけるよ」って口で言っても、子どもには伝わらないと思います。経験と言葉をつなげることで、人は「わかった!」ってなるんだと自分は思います。今回で言えば、「3つの実験からAが塩水である」と結論付けたことが、「妥当な考えを作り出す力なんだよ」って実験を通して教えたかったんです。そして、欲張りなぼん先生は、こんな考察がかけるようになってほしいということで、お手本となる考察も見せたわけです。でも、この授業で、全員が目指すべき場所を理解できたと思います。「問題解決をとおして、つけたい力を理解させる」っていうスタイルが自分は一番の近道だと思っています。

続きは・・・

今年度は、2学期も授業開きを行おうと思うので、気になる方は、下記のリンクからご確認ください。

🌱 3年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

🌱 4年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

また、4月に行った他の学年の1学期の授業開きや授業開きに対するこだわりについて気になる方は、下記のリンクから御覧ください

さらに、3〜6年生の全単元・全授業を会話形式で作成中しております。2学期の教材についても紹介しておりますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント