このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科であるぼん先生が、実際の授業をもとに作成したセリフ形式の理科授業を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 4年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 5年理科まとめページ(「魚の誕生」の板書以外全単元・全授業完成済み)

👉 6年理科まとめページ(頑張って作成中!)

まだ6授業目を見ていない方は、先に6年理科「植物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!ごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「植物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください

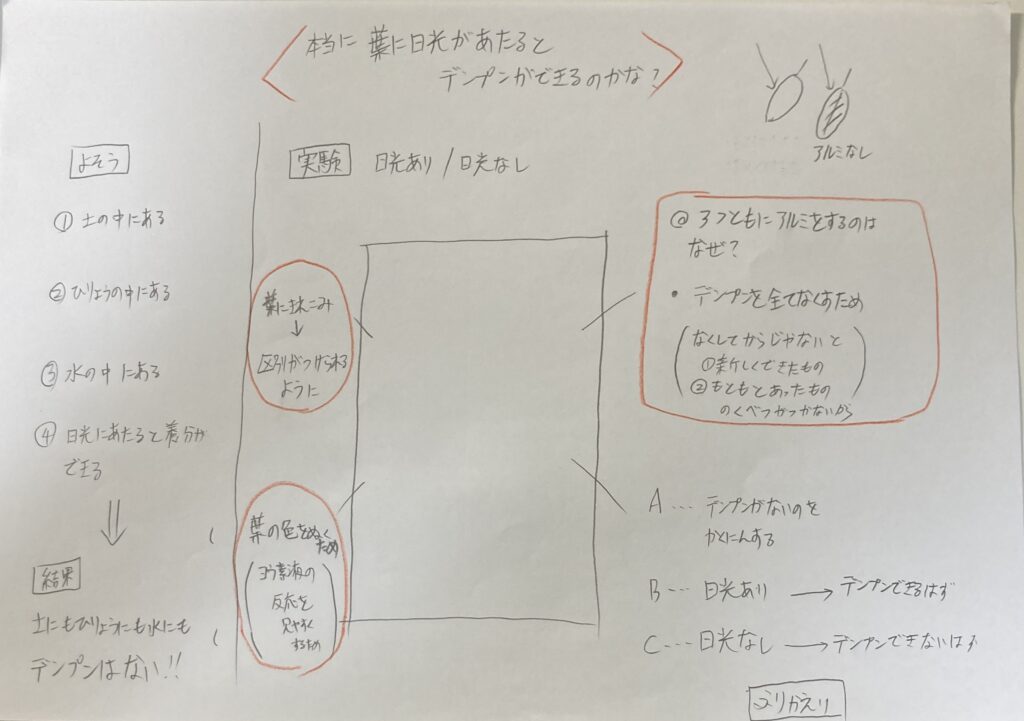

<本当に葉に日光が当たるとデンプンができるのかな?>

板書案

ふりかえりをする

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「子葉がしぼんだ後、植物はどうやって養分を得るのかな?」です

C:同じです。

T:そうだね。ほんで予想としてはいくつでていた?

C:4つ

T:なになにあったけ?

C:土の中にある

C:肥料のなかにある

C:水の中にある

C:日光に当たると養分ができる

T:ですね。じゃあ、今日はなにをするかというと

C:実験

T:どんな実験をするの?

C:ヨウ素液を土と肥料と水にかけてみて、色の変化を見てみる

T:そうだね。もしデンプンがあるとしたら何色になるはず?

C:青紫色

T:ですね

実験してみる

T:じゃあ、さっそくだけど、実験してみよう

C:はい

T:じゃあ、後ろに準備してあるのでグループで1つ持っていって

C:はい

T:そしたら、実験してみてください

C:はい

C:あれ?

C:これもかわってない

C:え〜

T:じゃあ、結果を確認していいですか?

C:はい

T:どんな結果になりましたか?

C:はい

T:Cさん

C:はい。土にヨウ素液をかけても色は変わりませんでした

C:おなじです。ほかにあります

C:Dさん

C:はい。ひりょうにヨウ素液をかけても色は変わりませんでした

C:同じです。ほかにあります

C:Eさん

C:はい。水にヨウ素液をかけても色は変わりませんでした

C:おなじです

T:つまり、これらの結果からどんなことがいえますか?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Fさん

C:はい。これらの結果から、土や肥料や水にはデンプンが含まれていないことがわかりました

C:おなじです

T:そうだね。つまり、植物は、これらのものからデンプンを吸収して…

C:ない

T:ってことだね

C:え〜意外

課題を掴む

C:じゃあ、日光のやつが正しいのかな?

C:そうじゃない

T:絶対真実って言えそう?

C:いや、実験してみんとわからん

T:そうだね。じゃあ、今日の課題はどうする?

C:本当に葉に日光が当たるとデンプンができるのかな?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「本当に葉に日光が当たるとデンプンができるのかな?」に決まりました

実験方法を考えるうえで大事なことを確認する

T:そしたら、今から実験方法を確認します

C:はい

T:実験方法を立てるときに大事なことはなんだったけ?

C:条件制御

T:条件制御ってなに?

C:調べたい条件はかえて、他の条件は同じにする

T:ですね。じゃあ、今回変える条件は?

C:日光ありと日光なし

T:もし、予想がただしければどんな結果になるはず?

C:日光ありはデンプンができて、日光なしはデンプンができない

T:だよね。ほんで今回の実験はちょっと難しいから、教科書見て、全員が理解できるようになりましょう

C:はい

実験方法を確認する

T:じゃあ、教科書の◯Pをひらいて

C:はい

T:そしたら、読んでみてね

C:できました

T:どう?

C:ちょっと「どういうこと?」っていうのがありました

T:じゃあ、それを確認していこう

C:はい

T:まず、3枚の葉っぱを準備します。ほんでその後ある作業をします

C:切れ込みを入れる

T:そうだね。Aには0こ、Bには1こ、Cには2こ切れ込みを入れるわけです。切れ込みを入れるとなにがいいの?

C:区別がつきやすい

T:そうだね。どれがAでどれがBでどれがCか一目でわかるもんね。ほんで次は何をするの?

C:3つともにもアルミホイルをする

T:そうだね。

T:じゃあ、ここで問題なんだけど、今って日光ありと日光なしを作るわけだよね

C:はい

T:じゃあ、日光なしのやつだけ、アルミホイルすればいいんじゃないの?

C:たしかに

T:でも、教科書は3つともにアルミホイルをしてるね。なんでかな?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:分かる人?

C:うーん

T:じゃあ、これは教えるね。今って日光が当たったらデンプンができるのか?っていうのをしらべてるんだよね

C:はい

T:ほんで、もし、日光なしの方だけアルミホイルして、日光ありはアルミホイルしないとするやん

C:はい

T:ほんで、日光ありは、青紫色になったとするやん。この場合2パターン可能性があるわけですよ。1個は

C:日光に当たって、デンプンができた

T:もう1個は、もともとあったってパターンです

C:あ〜

T:だから、1回日光が当たらないようにして、もしデンプンをもってたとしたら、それを使い切らせてから、スタートしないとだめってこと。

C:なるほど

T:じゃあ、続きね。ほんでアルミをして1日待ちます。その後、まずはAにだけヨウ素液をかけます。なんでこれをするかというと

C:Aでデンプンがなくなったか確かめるため

T:そうそう。AでなくなってたらBもCもなくなってるはずでしょうってことね。だから、Aはヨウ素液につけて何色になってほしいの?

C:変わらない

T:そういうことです

T:ほんで、Aにデンプンがなくなっているのを確認してから、Bはアルミをはずして、Cはどうするの?

C:そのままアルミをつけとく

T:ほんでしばらくまって、BとCにヨウ素液をかけるというわけです。もしみんなの予想が正しいならどんな結果になるはず?

C:Bは青紫色になって、Cはかわらないはず

T:そうだね。だって、Bは日光当たっているけど、Cは当たってないもんね

C:はい

T:ここまでで質問ありますか?

C:ないです

T:じゃあ、次、葉にデンプンがあるかを調べるときなんだけど、こんなふうにします。よんでみて

C:はい

C:できました

T:まずは、なにをするかというと

C:お湯につけて柔らかくする

T:ほんで?

C:湯であたためたエタノールにつけて、緑色をとかしだす

T:なんでこれをするかというと、ヨウ素液の反応を見やすくするためだよ

C:あ〜

T:ほら、緑より白のほうが見やすいやん

C:なるほど

T:ちなみに、湯であたためるのは、常温のエタノールより温めたエタノールのほうが脱色しやすいからだよ

C:へ〜

C:でも火をつかったらだめって書いてありました

T:そうそう。実はエタノールってアルコールの一種なので着火しやすいんですよ。だから、火をつかったらだめですよ

C:はい

T:ほんでどうするの?

C:湯で洗って、ヨウ素液をつける

T:ですね。

T:ほんで、注意ポイントがあって、エタノールって非常に気体になりやすい特徴があって、気体になったエタノールを吸っちゃうとすごく気持ち悪くなることがあります。

C:え〜

T:だから、窓をあけ、窓の近くで作業をします。ほんで、立ち位置も風下に立たないようにしてください

C:はい

ふりかえりをする

T:じゃあ、実験方法は大丈夫ですか?

C:はい

T:そしたら、次回はテストをして残った時間で実験の準備をしましょう

C:はい

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

この実験はすごく難しいので、理解させることに専念しました。理解できないところは「なぜその作業が必要なのか」考えさせたり教えたりすることで理解させました。難易度に合わせて、柔軟に教え方を変えるのも大事ですね

続きが気になる方は6年理科「植物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|8時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「植物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント