このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」のまとめページをごらんください

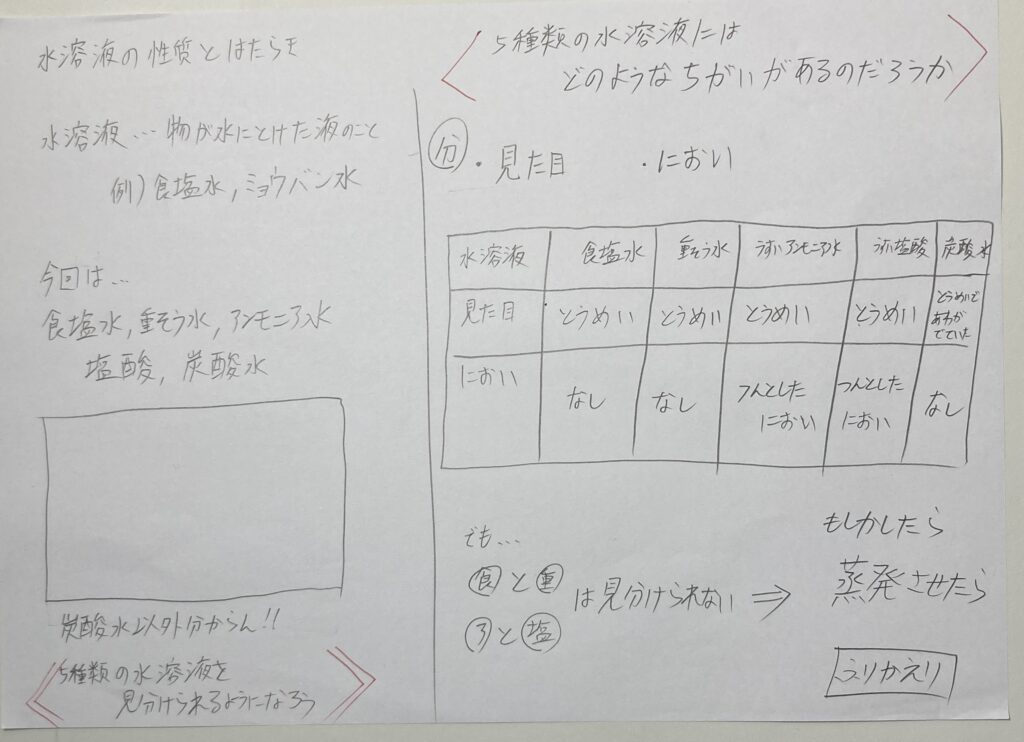

<5種類の水溶液にはどのようなちがいがあるのだろうか?>

板書案

単元のゴールをつかむ

T:今日から新しいところに入ります。タイトルは、「水溶液の性質とはたらき」です。ノートに書きましょう

C:できました

T:そしたら、5年生のときに、「物のとけ方」っていう勉強したんだけど、覚えてる?

C:はい

C:なんか、塩を溶かしたり、ミョウバンとかしたりしました

T:そうそう

T:水に食塩を溶かした液のことを

C:食塩水

T:水にミョウバンを溶かした液のことを

C:ミョウバン水

T:っていう感じで、物が水に溶けた液のことを理科の言葉で

C:水溶液

T:って言います。ほんで、水溶液ってもちろんほかにもあります

C:え〜なんだろう

T:たとえば、これ

C:炭酸水

T:そう。炭酸水も水溶液なんだよ

C:え〜

T:あと、ほかに、重曹水とか

C:あ〜、推しの子で出た

T:そうだね笑 そうじのときにつかうよ

T:あと、アンモニア水とか塩酸とかもあります

C:へ〜、いろいろあるんだね

T:ちなみに、今回は食塩水、重曹水、アンモニア水、塩酸、炭酸水の5種類の水溶液の写真をもってきました。これです

C:え〜

T:どうけ?

C:ぜんぜん、どれがどれかわからん

C:でも、右側は炭酸水っぽい

T:なんでそう思ったの?

C:だって、泡あるもん

T:なるほどね。じゃあ、炭酸水以外は?

C:わからん

T:そうだね。ほんでね、これから水溶液の勉強をしてもらうんだけど、勉強した後、ミッションに取り組んでもらおうと思います

C:ミッション

T:そう。それが・・・

5種類の水溶液を見分けられるようになろう

C:え〜楽しそう

T:そう。そして、見分けられるようになるためには、それぞれの水溶液の性質について学んでいきます。また、それらの水溶液のはたらきについても勉強していきます。OK?

C:はい

T:じゃあ、これを単元のゴールとしてノートにメモしておこうね

C:はい

といって単元のゴールとして、「5種類の水溶液を見分けられるようになろう」と書きました。

本時の課題を掴む

T:そしたら、いきなり5種類の水溶液をあててごらんっていうのは難しいので、こんなものを準備しました

C:お〜

C:なんかラベルしてある

T:そうだね。それぞれの水溶液にちゃんと名前をつけておきました。ということで今回は何をしてほしいかというと、5種類の水溶液を比べて、見分けるためのヒントないかなっていうのをさがしてほしいわけです

C:あ〜なるほど

T:まあ、特にちがいだね。そこに注目してみていきましょう。じゃあ、今日の課題はどうする?

C:5種類の水溶液にはどのようなちがいがあるのだろうか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「5種類の水溶液にはどのようなちがいがあるのだろうか?」に決まりました。

観察する

T:じゃあ、グループでもっていってね。運ぶときは気をつけてね

C:はい

T:じゃあ、はじめていいよ

(観察中)

T:聴いてください

C:はい

T:今、このチームおもしろくて、このチームは何に注目して観察してたの?

C:においです

C:あ〜

T:ほんで、今回かなりうすめたんだけど、本来じかに吸い込むと危険な場合もあるのね。だから、理科ではにおいをかぐとき、てであおぐようにかぎます

C:お嬢様みたい

T:本当だね笑 じかに吸い込んだらだめよ。これ危険だから、てであおいでかいでね

C:はい

T:じゃあ、続きどうぞ

気づいたことを確認する

T:じゃあ、気づいたことをおしえてください。

C:はい

T:Aさん

C:はい。見た目が違いました

C:同じです

T:どうちがったの?

C:炭酸水は、泡が出ていてたけど、ほかの4種類は透明でした

T:なるほどね。ちなみに、炭酸水は何色?

C:透明

T:じゃあ、炭酸水は、とうめいで泡が出ていたってことね

C:はい

T:他に気づいたことありますか?

C:はい

T:Bさん

C:はい。においがちがいました

C:同じです

T:どうちがったの?

C:なんか、アンモニア水と塩酸は、ウッ!ってなるにおいがしました

C:はながつんとする感じ

T:いいですね。このつんとしたにおいのことを理科では、刺激臭っていいます。まあ、この言葉は覚えんでもいいけどね

C:はい

T:ほかありますか?

C:ないです

T:じゃあ、ワークシートをくばるので、特徴をメモしておこうね

C:はい

次時の見通しをもたせる

T:そしたら、今回は、見た目とにおいっていう2つの違いをみつけたんだね

C:はい

T:じゃあ、見た目とにおいで5種類みわけられそう?

C:無理です

T:なんで?

C:だって、食塩水と重曹水は同じ特徴だから、見分けられないです

C:アンモニア水と塩酸もです

T:たしかに。じゃあ、たとえば、食塩水と重曹水を見分けるにはどうすればいいだろうね?

C:もしかしたら・・・

T:Cさん

C:はい。5年のとき、蒸発させたら、食塩水からは食塩が出たから、他のやつも蒸発させたらなにかわかるかもしれないです

C:わかりました

T:どう?

C:可能性あるかも

T:じゃあ、次回はそれをやってみますか?

C:はい

T:わかりました

ふりかえりをする

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

なんか、教科書では、見た目、匂い、蒸発って3つの観点が同じページにかかれているけど、分けたほうがいいかなっておもいます。わけは、見た目と匂いは、すぐにわかるけど、蒸発はすぐにはわからないからです。まずは、見えやすいもの(見た目と匂い)を取り上げ、それでは区別できんから、「じゃあ、蒸発したら?」っていう流れが、思考の流れとしては、スムーズかなって思います。

続きが気になる方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント