このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科であるぼん先生が、実際の授業をもとに作成したセリフ形式の理科授業を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 4年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)

👉 5年理科まとめページ(「魚の誕生」の板書以外全単元・全授業完成済み)

👉 6年理科まとめページ(頑張って作成中!)

まだ1授業目を見ていない方は先に6年理科「月の形と太陽」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「月の形と太陽」のまとめページをごらんください

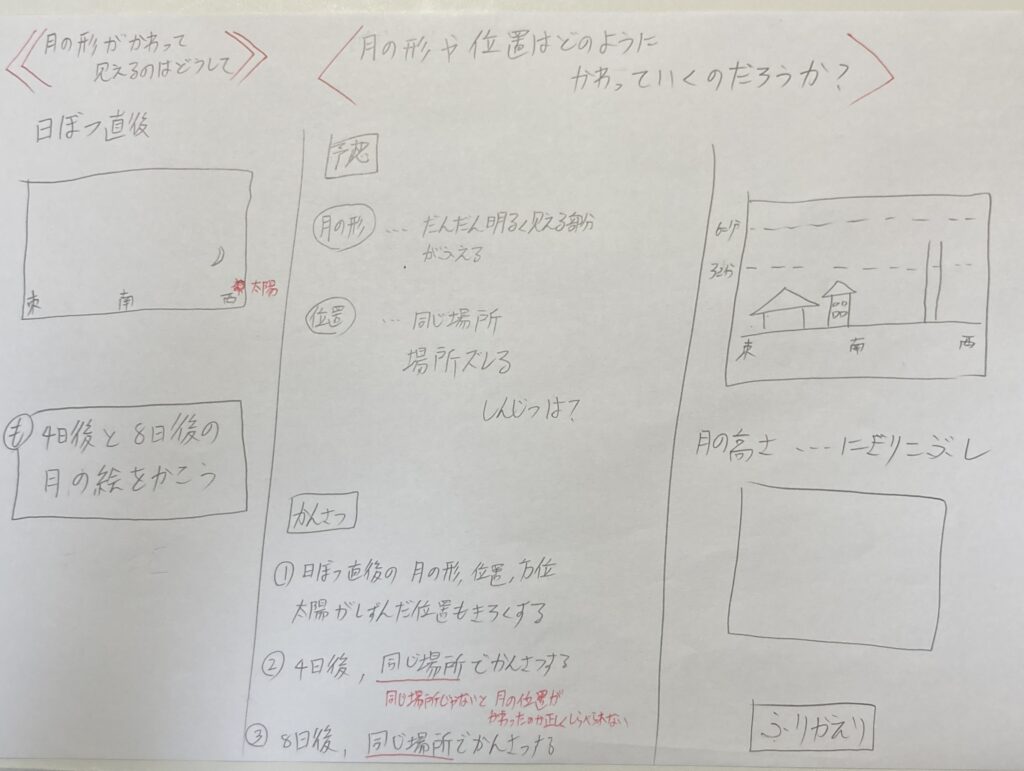

<月の形や位置はどのようにかわっていくのだろうか?>

板書案

振り返りをする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は、「月と太陽にはどんなちがいがあるのかな?」です

C:おなじです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは「太陽は自ら光を出しているけど、月は自ら光を出していない。太陽の光を反射して光っているように見える」です

C:おなじです

T:そうだね。つまり、もし太陽がなかったら、月は?

C:見えない

T:ということになります。じゃあ、今日はこの続きからするね

問題を把握する

T:今日はある写真をもってきました

C:お〜、月だ。

T:どこかわかる?

C:あそこ

T:これだね。形は?

C:三日月

T:ですね。ちなみに、これ時間帯は?

C:夕方

T:すごい。なんでわかったの?

C:だって太陽が沈んでいるから

T:そうだね。こういうのを日没直後っていいます

C:へ〜

T:ということで、これはある日の日没直後の写真になります

C:ほ〜

T:では、今日の問題をノートに書きます

4日後と8日後の月の絵を書こう

C:できました

T:ということで、キャンバを開いてください

C:できました

T:これ問題の意味はわかる?

C:はい。大丈夫です

T:ちなみに、変わるとしたら何がかわるかな?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:じゃあ、かいてごらん

C:はい

全体で共有し、課題を掴む

T:そろそろいいかな?

C:はい

T:じゃあ、友達のやつとくらべてみてね

C:はい

C:あ〜、ぜんぜん違う

T:見れたかな。どうだった?

C:ぜんぜん違いました

T:どこがちがったの?

C:はい

T:Cさん

C:なんか位置が違いました

C:同じです

T:もう少し詳しく教えて

C:なんか、同じ場所のものもあれば、位置がずれるものがありました

C:わかりました

T:あ〜たしかに。これ位置ってどうなんだろうね?

C:日にち違うし、ずれるんじゃない

C:でも、時間帯は同じだよ

T:どうなんでしょうね?似ているところはあった?

C:はい。なんか、だんだん明るくなる部分が増えていくっていうのが多かったです

T:そうだね。

T:でも、真実はどうなんだろうね?

C:うーん

T:じゃあ、今日の課題は?

C:月の形や位置はどのようにかわっていくのだろうか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「月の形や位置はどのようにかわっていくのだろうか?」に決まりました。

観察方法を確認する

T:そしたら、観察方法を確認しましょう。教科書の◯Pをひらいてください

C:ひらきました。

T:じゃあ、観察方法を確認してください。

C:できました

T:じゃあ、まずは何をするの?

C:日没直後に見える月の形と位置、方位、太陽が沈んだ位置を記録する

T:ですね。ちなみに、見本はこんな感じね

C:すごい!

T:やんね。観察した日にちとかも書いているのがいいですね。ちなみに、ここに建物とかも書いてあるね。これはいる?

C:いります。動かないものを目印にすると、月の位置の変化がはっきりわかるからです

T:そうだね。

T:ほんで、次はどうするの?

C:4日後の日没直後の月をスケッチする。

T:そうだね。このときも、月の形と位置をしっかり意識してスケッチしてね。方位とか太陽が沈んだ位置はもう書いてあるから大丈夫だけど一緒かどうかは確認してね

C:はい

T:ほんで、4日後の日没直後の月をスケッチするときに大事なことがあって

C:うーん

T:4年の月の観察のときにも言ったかな

C:あ〜、同じ場所で観察するだ

C:それだ

T:正解。なんで同じ場所でしらべないといけないの?

C:だって、同じ場所じゃないと月の位置がかわったのか正しく調べられないからです

T:そういうことだね。

T:この後はどうするの?

C:8日後の日没直後の月をスケッチする

T:そうだね。このときも場所は

C:同じ

T:ですね

スケッチするときに大事なことを確認する

T:ここまででしつもんはありますか?

C:ないです

T:ほんで、月の位置をスケッチするとき大事にしてほしいことがあって、それは高さをしっかり意識するってことです

C:あ〜

C:なんか握りこぶし何個分みたいなやつ

C:見本にも3個分とか6個分ってある

T:そうそう。まず、地面と並行になるように腕を伸ばし、そこから月のたかさが握りこぶし何個分かっていうやつね

C:おぼえてます

T:これで高さとかをしっかり意識して、スケッチしてね

C:はい

シュミレーションをしてみる

T:そしたら、今回は日没直後を学校ではできないので一人ひとり宿題でやることになります。どう?できそう?

C:うーん

T:じゃあ、全体でイメージトレーニングっていうか先生だったらこんな感じだよっていうのをしてみる?

C:やりたいです

T:じゃあ、外に行こうか

C:はい

T:まず、先生は、日没直後の太陽と月を見つけます。

C:はい

T:ほんで、観察する場所を決めます。このとき、目印にするものがあって、安全そうなところをえらびます

C:はい

T:ほんで、スケッチに入るんだけど、まずはどれを埋めると思う?

C:方位?

T:正解。方位からやります。じゃあ、方位調べるには?

C:方位磁針

T:そうだね。赤い針が北になるようにそろえて・・・ほんで、方位をうめます。

C:はい

T:次、何を書くと思う?

C:月?

T:なるほど。先生は先に、目印にするものをかきます。わけは、目印にするものは動かないので、それを基準にして月の位置を書きたいからです

C:あ〜

T:ほんで、真ん中の方位のものから書くかな。そうするとバランスが取りやすいから。目印にするものはどれにする?

C:あの家!

T:いいね。ほんで、あの家の一番上が握りこぶし何個分かをしらべます。だいたい、2個くらいかな。ほんで2個らへんをいしきしてかきます

C:はい

T:ほんで、右の方位の目印にするものと左の方位の目印にするものもおなじように書いていくかな。ほんで、どうするの?

C:日没直後の太陽の位置をかく

T:ほんで

C:月の位置と形をかく

T:ほんで、観察した日にちを書く。これかかんと何困る?

C:3回の月の観察で、どれがどの日の観察かわからなくなる

T:そうだね。こんな感じかな

T:どう?イメージわいた?

C:ちょっとは

T:まあ、やりながら力つけていこう

T:あと、野外の観察で安全に気をつけてほしいので、お家の方と一緒にやってください

C:はい

T:先生からもおたよりでおねがいしておくね

終わりに

本当は、一緒にやりたいのですが、9月の場合日没のタイミングが放課後とかぶらないので難しいなと思います。あとは時期をずらすというパターンもあります。

まあ、今回はチャレンジで宿題でやってみるという方法を取りました。毎回の宿題をチェックすれば、違和感があるところ(方位が全く違うなど)は修正して、3授業目にのぞめるから大丈夫かなっていう判断です。でも、ここ難しいですね。

続きが気になる方は、6年理科「月の形と太陽」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「月の形と太陽」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント