このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ8授業目を見ていない方は、先に5年理科「植物の発芽と成長」指導案に悩む先生へ|8時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「植物の発芽と成長」のまとめページをごらんください

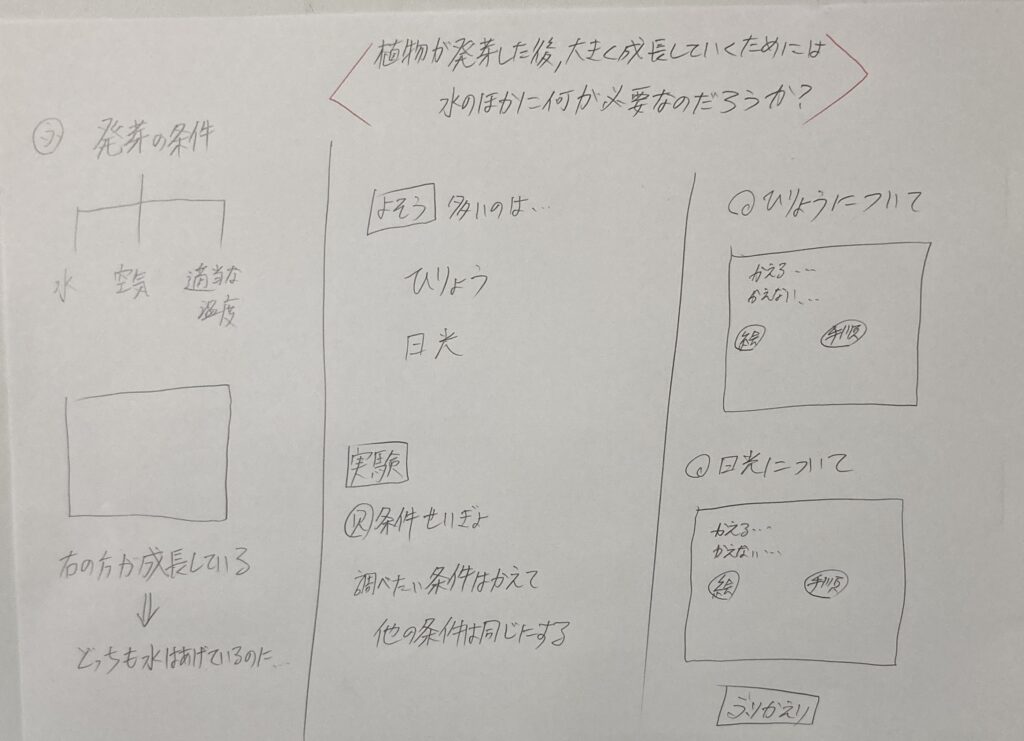

<植物が発芽した後、大きく成長していくためには水の他に何が必要なのだろうか?>

板書案

復習する

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「どうして子葉は時間が経つと、しぼんでとれちゃうのかな?」です

C:同じです。はい

C:前のまとめは「子葉にはデンプンがあり、そのデンプンが植物の発芽や成長につかわれたからしぼんだ」です

T:そうだね。ちなみに、デンプンがあるかを確かめるために何をつかったけ?

C:ヨウ素液

T:ですね。ヨウ素液とデンプンが反応するとどうなるの?

C:青紫色になる

T:すばらしい。じゃあ、今日はこの続きからしましょう

C:はい

課題を掴む

T:そしたら、この単元のタイトルってなんやったっけ?

C:植物の発芽と成長

T:そうだね。ほんで、種子が発芽するには、3つの条件が必要やってんね。何やったけ?

C:水、空気、適当な温度

T:ですね。発芽の方はバッチリやね。じゃあ、今日は何をするかと言うと・・・

C:成長?

T:お〜するどい!

T:ということで、今回2つの写真をもってきました。1つ目はこれです

C:玄関前のお花だ

T:そうです。これ、校務員さんがうえてくれたやつだね。ちなみに、くらべてみてどうけ?

C:だいたい同じ

T:ですね。ほんでね〜これ今すごい状態になってるんだけど、みたけ?

C:?

T:これ今の植物の様子なんだけど

C:え|

T:ペアで気づいたことや不思議におもったことを相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。右のほうが成長しています。

C:同じです

T:そうなんよ〜、これ右のほうが成長してるんよ

T:ちなみに、この植物の水やりは〇〇委員会がやってるんだけど、右の方にばっかり水をあげた

C:わけではない

T:ですよね。

T:でね、実は、昔の科学者も植物の成長に興味を持った人がおって、水以外で植物が成長するためにはある条件が必要ってことをつきとめたんだってさ

C:え?なんやろう

T:ということで、今日から植物の成長について勉強をしていきます。ということで今日の課題は?

C:植物が発芽した後、大きく成長していくためには水の他に何が必要なのだろうか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで、本時の課題として「植物が発芽した後、大きく成長していくためには水の他に何が必要なのだろうか?」に決まりました。

予想をする

T:では、キャンバをひらいてください

C:はい

C:できました

T:では、もしかしたらでいいから予想を書いてみて。ただし根拠のある予想を立てれたら尚良しです。根拠のある予想を立てるためのコツ2つは?

C:既習とつなげる

C:生活経験とつなげる

T:ですね。これまでの学習や植物を育てた経験やおじいちゃんやおばあちゃんが何してたかなどをおもいだしながら考えるといいですね。では、どうぞ

C:うーん

(キャンバに記入中)

C:できました

T:じゃあ、友達のやつも見てみて

C:はい

C:できました

T:どんな予想がおおかった?

C:肥料っていうのが多かったです

C:たしかに

T:肥料って書いた人?

C:はい

T:あ〜たしかに多いね。なんで肥料だとおもったの?説明できる人いる?

C:はい

T:Dさん

C:はい。なんかおじいちゃんが野菜作るときにひりょうをまくから、植物が成長するにはひりょうがあったらいいのかなって思ったからです

C:おなじです

T:日常生活とつなげたいいよそうだね。なんか野菜育てるときひりょうつかうの聞いたことあるよってひと?

C:はい

T:結構おるね。ちなみに、他にどんな予想がおおかった?

C:日光!

T:あ〜たしかに多いかもなんで日光だとおもったの?説明できる人いる?

C:はい

T:Eさん

C:はい。なんか部屋の中よりも外においてあるほうが元気にそだった気がして、それは日光に浴びているのが大きな差かなと思ったからです

C:わかりました

T:なるほどね。

T:じゃあ、肥料と日光が意見としては多かったんだけど、でもこれって本当に必要なん?

C:たぶん

T:たぶんなの?

C:うーん。わかりません

T:じゃあ、どうする?

C:実験する

T:じゃあ、実験して確かめてみようか

C:はい

実験方法を考える

T:じゃあ、ワークシートを配ります。もらったら名前をかいてください

C:できました

T:そしたら、今から実験方法を考えてもらうんだけど、どっちの実験について考えたいかグループで相談してください

C:はい

C:できました

T:日光

C:はい

T:肥料

C:はい

T:そしたら、残った時間で実験方法を考えてください。まずは個人でやって、その後、グループで相談してください。グループでまとめるときは、このでかい紙を使ってください。なにか質問はありますか?

C:ないです

T:ちなみに、実験方法を立てる時に大事なことは…

C:条件制御

T:正解。条件制御って何?

C:調べたい条件は変えて、他の条件は同じにする

T:ですね。じゃあ、はじめてください

C:はい

その後は、子どもたちに任せました。教師は時折、「2つの意見が出たけど、どっちがいいと思う?」「なんで?」などの声掛けをしながら机間巡視しました。概ね自分たちで実験方法をかんがえられていました。

ふりかえりをする

T:どうかな?

C:大丈夫です

T:そしたら、次回全体で確認をしましょう

C:はい

T:じゃあ、振り返りをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

実験方法を考える際、だんだん条件制御はできてくるんだけど、具体的な実験方法を考えるところでつまります。こればっかりは、やりながら力をつけていくしかないです。教師が教えることもあれば、教えずに考えさせることもあります。この塩梅が難しいけど、こういう経験を積むことが一番の近道だと思っています。

続きが気になる方は、5年理科「植物の発芽と成長」指導案に悩む先生へ|10時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「植物の発芽と成長」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント