このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は先に5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

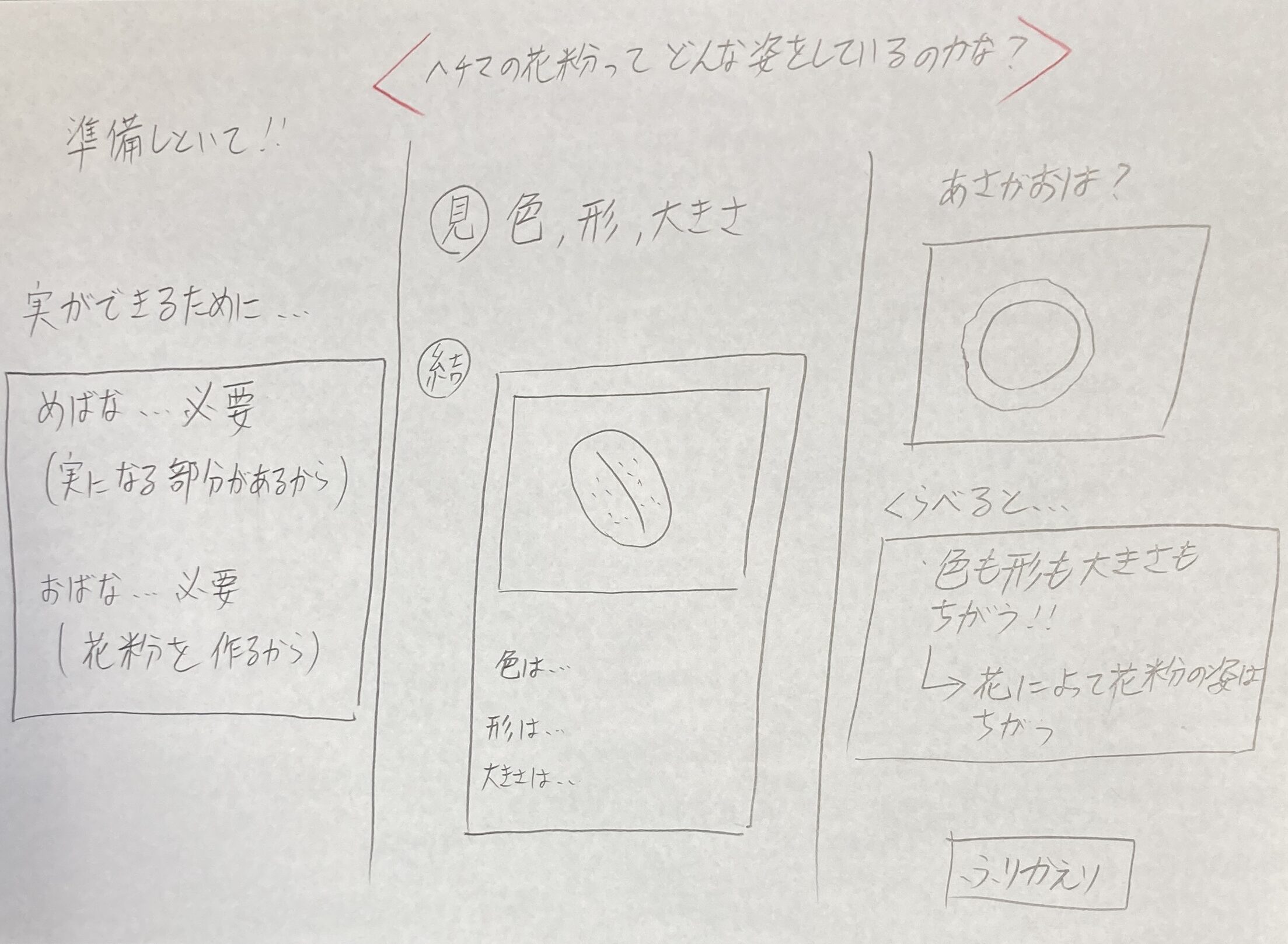

<ヘチマの花粉ってどんなすがたをしているのかな?>

板書案

復習をする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「おばなはどうして必要なのかな?」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは、「おしべの先に花粉があり、花粉はおしべで作られるから」です

T:そうだね。ちなみに、実ができるために、めばなって必要?

C:必要

T:どうして

C:実になる部分があるから

T:そうだね。つまり、めばなもおぼなも必要だよってことだね

C:はい

T:じゃあ、今日はこの続きからするね

課題を掴む

T:前回、花粉十分に見れたけ?

C:いや。あんまり見れなかった

T:そっか。じゃあ、もう少し見たい?

C:はい

T:わかったよ。じゃあ、今回は、花粉のスケッチもしてもらうわ

C:わかりました

T:じゃあ、今日の課題は?

C:ヘチマの花粉ってどんなすがたをしているのかな?

T:じゃあ、それにしよう

ということで今日の課題は、「花粉ってどんなすがたをしているのかな?」に決まりました

見るポイントと顕微鏡の使い方を確認する

T:じゃあ、ヘチマの花粉のすがただから、どんなところに注目すればいい?

C:色

C:形

C:大きさ

T:じゃあ、そういうところに注目してみよう。あと顕微鏡の倍率も書いてね。例えば、接眼レンズが10倍。対物レンズが10倍だったら、何倍で見たことになる?

C:100倍

T:どうやって求めたの?

C:10✕10

T:ですね

T:あと、色形大きさ以外にきづいたことがあればここにかいてね

C:はい

T:じゃあ、いまから顕微鏡の使い方についてのプリントを配るね。もらったら名前をかいて

C:できました

T:そしたら、穴埋めになっているのでやってみて

といって顕微鏡の使い方を確認しました。①顕微鏡のそれぞれの部分の名称、②顕微鏡の使い方について大事な部分を穴埋めにしたプリントです。まずは自分でやらせて(わからないところはとばしていい)、全体で確認して、確かめました

ヘチマの花粉を観察する

T:じゃあ、使い方もかくにんできたし、ヘチマの花粉のスケッチをしよう。だいたい15分くらいでやってね

C:はい

(観察中)

T:どうけ?みえた?

C:いや、見えません

T:そしたら、一緒にやろうか。明るさは大丈夫かな。じゃあ、スライドガラスをちょっとうごかすね。よし。じゃあ、対物レンズと観察するものをできるだけ近づけて

C:はい

T:ほんで、ゆっくり調節ねじをまわしてみて

C:あ!ありました

T:たぶん。スライドガラスの置く位置かな。このレンズの下に見たいものが来るように置くといいよ

C:はい

T:じゃあ、観察とスケッチしてね

C:はい

(観察中)

T:どうけ?

C:できました

ヘチマの花粉について気づいたことの確認

T:気づいたことを教えて下さい

C:はい

T:Cさん

C;はい。色は、黄色っぽいです

C:別の意見です

C:Dさん

C:なんか、緑っぽく見えました

T:なるほどね。色って個人差があるので、まあ、黄色とか緑っぽく見えたんだね。じゃあ、色以外で気づいたことありますか?

C:はい

C:Eさん

C:はい。コーヒー豆みたいな形でした。

C:わかりました

T:他の人はなんてかいて?

C:お米みたい

C:ラグビーボールみたい

T:なるほどね

T:あと、大きさは?

C:大きさってどんなふうに書けばいいかわかりませんでした

T:たしかに難しいね

T:そしたら、どれくらいの倍率でかいた?

C:100倍

T:なるほどね。ほんで、100倍のときの大きさをそっくりイラストで書けばいいかな

T:たとえば、100倍のときAはこれくらいの大きさで、Bはこれくらいの大きさでした。おおきいのはどっち?

C:A

T:なんで?

C:同じ100倍だけど、絵はAが大きいから

T:そうだね。

T:じゃあ、CとDさんならどっちが大きい?

C:C。だって、絵が大きいから

T:あ〜。いい忘れてた。Cは100倍。Dは150倍なの

C:うーん。倍率ちがうのか

T:つまり、何がいいたいかと言うと、そっくり大きさを真似して書いたり、倍率を書いたりするのが大事だよってこと。そうすれば比較できるから

C:たしかに

T:ちなみに、しらべたら0.04mmらしいよ

C:ちっさ!

T:1mmを100等分したうちの4個分

C:(指しながら)こんなんかな

C:すご!

アサガオの花粉について気づいたことを確認

T:ちなみに、少しだけ時間があるのでアサガオの花粉も見てみようね。スケッチはしないけど、きづいたことは書くよ

C:はい

C:お〜

T:ちなみに、これ100倍ね

C:はい

T:じゃあ、そろそろいいかな。きづいたことおしえて

C:はい。色はオレンジっぽいです

C:はい。形はウイルスみたいです

C:似ていて、形は太陽みたいです

C:大きさは、ヘチマよりは大きいです

C:たしかに

T:ちなみに、アサガオの花粉の大きさは、0.07mmらしいよ

C:へ〜

T:ちなみに、ヘチマとアサガオの花粉って一緒け?

C:いや、全然違います

T:やっぱり、花粉も種類によって色とか形とか大きさって違うんだね

振り返りを書かせる

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

前回は顕微鏡に触れてみただけなので、定着はしていないかなと思います。やっぱり実験スキルをあげるには、「体験をいかに多くさせるか」と「いかに使い方のミスを見取り、アドバイスをするか」できまるのかなと思います。

続きが気になる方は5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント