このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ6授業目を見ていない方は、先に5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

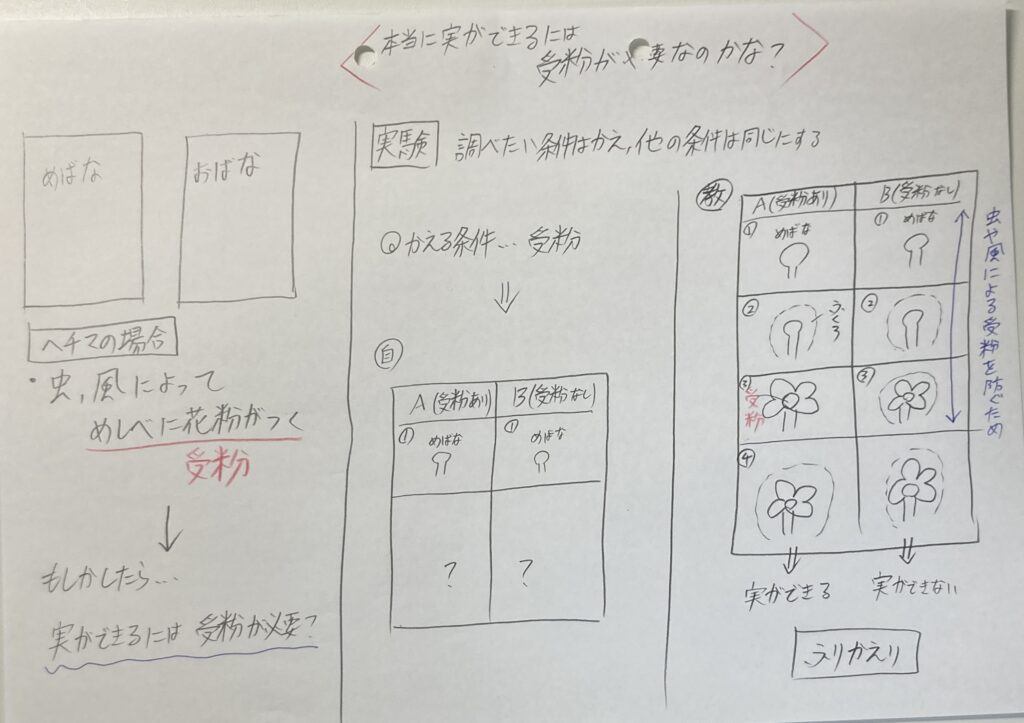

<本当に実ができるために受粉が必要なのかな?>

板書案

復習する

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「どうしてめしべに花粉がついているのかな?」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前のまとめは、「虫や風によって花粉が運ばれるから」です

T:そうだね。ほんで、めしべのさきに花粉がつくことを理科の言葉でなんていうかというと

C:受粉

T:そうだね。ちなみに、受粉の「粉」ってなんのこと?

C:花粉

T:そうです。つまり、花粉を受けるで、受粉となります

C:はい

T:じゃあ、今日はこの続きからするね

C:はい

課題をつかむ

T:みなさん、この写真をおぼえていますか?

C:はい。片方は実ができて、もう片方は実ができてないやつ

T:そうです。これをもとに単元のゴールとして「受粉するには何が必要かな?」っていうのをたてたわけです

C:はい

T:ほんで、ある子が先生わかったよって言ってきたんですよ〜

C:先生たぶん自分もわかった

T:そうなの?じゃあ、実ができるためには何が必要だと思う。ノートに自分の考えと理由をかいてみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、グループで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん。

C:はい。自分は受粉が必要だと思いました。わけは、メダカが子どもを作るためには、受精が必要で、受精と受粉は似ているので、実ができるためには受粉が必要だと思ったからです

C:同じです

T:なるほどね。ちなみに、受精って何かっていうと

C:オスの精子とメスの卵が結びつくこと

T:受精するとどうなるの?

C:受精卵ができて、生命が誕生する

T:じゃあ、受粉すると…

C:実ができる

T:っていうことね。結構多くの人が書いてたね

C:はい

T:でもこれって本当なのかな?

C:わかりません

T:じゃあ、実験して確かめましょう

C:はい

T:じゃあ、今日の課題は?

C:本当に実ができるために受粉が必要なのかな?

T:じゃあ、それにしましょう

ということで本時の課題として、「本当に実ができるために受粉が必要なのかな?」に決まりました。

実験方法を考えるうえで大事なことを確認する

T:じゃあ、今から、実験方法をかんがえましょう

C:はい

T:ほんで、1学期の時、発芽でも実験方法を立てましたよね。そのときに大事なのが何かっていうと

C:条件制御

T:条件制御ってなに?

C:調べたい条件だけ変えて、他の条件は同じにする

T:でしたね。2つ条件を変えちゃうと、1つ目の条件の影響でその結果になったのか、2つ目の条件の影響でその結果になったのかわからないからね

T:じゃあ、今回の変える条件は何?

C:受粉あり、受粉なし

T:ですね。じゃあ、書きましょう。

C:できました

T:じゃあ、あとはこれを具体的にどうやって行っているのかを考えてみましょう

実験方法を考える

T:はじめだけ一緒にやろうね

C:はい

T:じゃあ、表を作るよ。そっくり真似して

C:できました

T:左側がA(受粉あり)、右側がB(受粉なし)ね

C:できました

T:まず、実になる部分を持っている方はどっちかっていうと

C:めばな

T:だから、Aにめばなを準備します。じゃあ、Bは?

C:Bもめばなを準備する

T:だね。じゃあ、こっから先を考えてみて。この後、どういう作業していけばいいかな?

C:わかりました

ということで任せました。その際、机間巡視しながら、「これどういうこと?」「困ったことはなに?」「これって具体的にどうやってやるの?」っていう風にたずねながらしました。本当に手も足も出ない子は、ある程度考えたら友達の見てきていいよっていう風にしました。

実験方法の共有

T:そしたら、大きく分けて3パターンかな?

C:え〜

T:1つ目は、「受粉している雌花&受粉していない雌花を見つける」です

C:あ〜

T:ほんで、2つ目は、「受粉している雌花&受粉している雌花から花粉を取って受粉していない雌花を準備する」です

C:あ〜

T:3つ目は、「③受粉していない雌花に受粉させる&受粉していない雌花を準備する」です

C:あ〜

T:どのやり方がいいかな?

C:グループで相談

C:はい

C:できました

T:じゃあ、グループの代表者ははりに来て

C:はい

T:一番多いのは、②かな〜

C:はい

T:ほんで、③にちょっとと、①は0ね

C:はい

T:①はだめなの?説明できる人いる?

C:はい

T:Cさん

C:はい。受粉している雌花と受粉していない雌花を見分けられないからです

C:同じです

T:こうやってじーっと見たら

C:花粉が小さすぎるから見えません

T:そっか。

T:じゃあ、②と③はどっちがいいのかな?

C:意見があります

T:Dさん

C:はい。③も受粉していない雌花を準備するのは難しいと思うので、だめだと思います

C:同じです

T:だってさ、

C:たしかに

T:じゃあ、②でいい?

C:いや、意見というか質問があります

T:Eさん

C:はい。どうやって花粉をとるんですか?

C:えっと、セロハンテープで一生懸命とります

C:水で洗うとか

C:なんか、イメージなんだけど、受精って触れた瞬間に始まる気がして、もう花粉が一回ついたらやり直しってきかない気がして

C:うーん

T:一回でも触れたらだめってこと?

C:はい。洗っても、なんかもう始まってるっていうか

C:たしかに

C:うーん。どうやればいいんかな?

T:どうする?

C:うーん

C:先生、教科書はどうやっているのか知りたいです

T:そうだね。自分たちで考えたうえで教科書を見るのは先生はありだと思うし、教科書からまなんでみようか

C:はい

教科書の実験方法を学ぶ

T:そしたら、教科書◯Pを開いてください

C:開きました。

T:読んでみて

C:あ〜、天才や!!!

C:読めました

T:結局どうすればいいの?

C:蕾の状態でふくろを被せる

T:なぜ、へちまのめばなのつぼみを準備して、袋を被せるの?ペアで相談

C:できました

T:おしえて

C:ヘチマのめばなのつぼみだと受粉がしていないし、花が開いた後も袋を被せていれば虫や風で受粉をするのが防げるからです

T:そういうことだね!

C:なるほど!それなら受粉していない雌花が準備できるね

T:じゃあ、これは大事だからメモしといて

C:できました

T:じゃあ、教科書のやり方でやってみますか。

C:はい

T:じゃあ、次回はこの実験方法でやってみましょう

T:そしたら、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

おわりに

やはり実験方法の考案はさせないと力がつかないと思っています。ただ、全部を考えてみてってすると、手も足も出ないしといった感じになります。そのため、「めばなを準備します。このあと、受粉ありと受粉なしをどうやって実現するか?」っていうのを考えさせました。ただ、子どもたちにはレベルが高かったかもしれません。

本当はこの3つを話し合いさせたりすると、力がつくんだろうなって思いましたが、1授業でおさえるためにも教師が出すぎたなと思います。うーん。むずかしい!

続きが気になる方は、5年理科「花から実へ」指導案に悩む先生へ|8時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「花から実へ」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント