このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ1授業目を見ていない方は、先に6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください

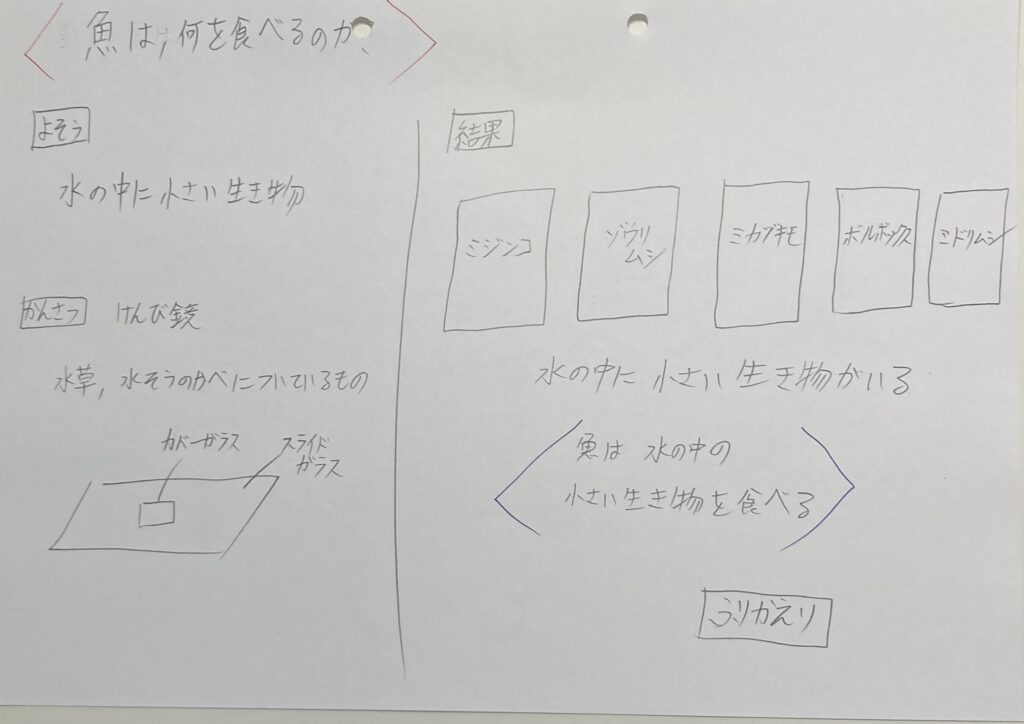

<魚は何をたべるのか?>

板書案

ふりかえりをし、課題を掴む

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「食べ物をとおした生き物の関わりについての不思議を見つけよう」です

C:同じです

T:そうだね。何個あった?

C:3個

T:どんなんあった?

C:はい

T:Bさん

C:はい。「カマキリやライオンは誰にたべられるのかな?」です

C:おなじです。はい

C:Cさん

C:はい。「どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?」です

C:おなじです。はい

C:Dさん

C:はい。「魚は何をたべる?」です

C:おなじです。

T:そうだね。ほんで、前回は残った時間で、「カマキリやライオンは誰にたべられるのかな?」について調べたんだよね。どうだった?

C:カマキリはモズとかヘビです

C:ライオンは基本は食べられないけど、子どもはヒョウにたべられることもあるです

T:そうだね。そしたら、今日はこれをやります

C:魚は何をたべるのか

T:そうです。それについてはっきりさせましょう

C:はい

T:じゃあ、今日の課題は?

C:魚は何をたべるのか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「魚は何をたべるのか?」にきまりました。

予想する

T:そしたら、ちょっと時間あげるので、予想をかいてみてください

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい。

T:Cさん

C:はい。市販の餌だと思います。わけは、学校で飼っているメダカが、市販の餌を食べているのを見たことがあるからです

C:わかりました

T:なるほどね。見たことあるよって人?

C:はい

T:たくさんいるね。じゃあ、ちょっときいていい?

C:はい

T:たとえば、池とかに魚がおることありますよね。それらの魚もだれかが餌をあげてるってこと?

C:いや、そういうことではないです

T:あ!そうなんだ。じゃあ、外にいる魚ってどうなんだろうね。

C:意見があります

T:お!じゃあ、つないで。

C:Dさん

C:はい。目に見えない小さな生き物を食べているんだと思います。わけは、プランクトンとかを食べてるっていうのきいたことがあるからです

C:わかりました

T:プランクトンってきいたことある?

C:はい

C:うーん

T:意見がわかれたね。じゃあ、ちょっとだけ説明するね。プランクトンっていうのは生き物のなまえではありません。

C:え!そうなの

T:うん。プランクトンって自力で泳ぐ力がほとんどないか、水の流れに乗って漂う生き物の総称になります。グループ名みたいな。

C:あ〜空気みたいな。

T:そんな感じ。空気っていろんな気体があつまった総称だから、それと同じ。まあ、小さい生き物を食べてるってことだね

C:はい

T:じゃあ、他の意見はありますか?

C:はい

C:Eさん

C:はい。植物の葉っぱとかを食べてるんだと思います。わけは、シマウマとかも草を食べるし、食べ物のもとをたどると植物にたどりついていたからです

C:わかりました

T:なるほどね。

C:はい

T:じゃあ、1番怪しそうなのはどれかな?

C:きめました

T:市販の餌

C:…

T:これだいぶ少ないですね

T:小さな生き物

C:はい

T:これ多そうですね

T:植物

C:これもまあまあいますね。1番多そうなのは

C:小さい生き物

T:ですね

プレパラートをつくる

T:そしたら、今回、小さい生き物がいるかを調べるんだけど、目に見えそう?

C:いや、見えなさそう

T:じゃあ、何をつかえばいい?

C:虫眼鏡

T:あ〜、たぶんそれでも難しいとおもうわ

C:じゃあ、顕微鏡

T:そうだね。顕微鏡がいいかなって思います。

T:ということで、今回、ある池からとってきた水と葉っぱをいれたケースを準備しました。

C:お〜

T:じゃあ、集合

C:はい

T:そしたら、説明するね。まず、これ。名前は?

C:スライドガラス

T:です。それに、スポイトでこれくらいの大きさの水をとります。ほんで、これのことをカバーガラスっていいます。せーの

C:カバーガラス

T:ほんで、気泡が入らないように、ピンセットを使いながら、こうやってカバーガラスをおきます。

C:お〜

T:スライドガラスにカバーガラスをおいてできたものをプレパラートっていいます。せーの

C:プレパラート

T:ということで、これをまずは作ってもらいます。じゃあ、グループに分かれてやってみよう

C:はい

(作業中)

C:できました

T:おっけー!じゃあ、先生役で行っておいで

C:はい

(作業中)

T:じゃあ、いいかな?

C:はい

顕微鏡の使い方を確認する

T:そしたら、教科書の◯Pを開いてください

C:はい

T:そこに顕微鏡の使い方が書いてあるので、声にだして読んでみてください

C:はい

C:できました

T:思い出した?

C:はい

T:まずは?

C:反射鏡を動かして見えやすい明るさにする

T:つぎは?

C:ステージの中央にプレパラートを置く

T:つぎは?

C:真横から見て、対物レンズとプレパラートをできるだけ近づける

T:つぎは?

C:接眼レンズでのぞきながら、調節ねじをまわし、だんだん遠ざけながらピントを合わせる

T:遠ざけるのがポイントだよね。なんで、そうするの?

C:近づけてピントを合わせると、対物レンズとプレパラートがぶつかって、こわれるかもしれないから

T:そうですね。

T:じゃあ、顕微鏡の準備をしましょう

C:はい

観察する

T:じゃあ、いまから時間あげるので、なんか小さい生き物いるかなっていうのをさがしてみてください

C:はい

(観察中)

C:あ!いた

C:え?まじ?

C:先生これ倍率大きくしてもいいですか?

C:いいですよ

C:あ!おった

C:お〜

C:先生友達のやつみてもいいですか?

T:まずは、自分のやつで探してみてね

C:はい

C:あ〜おった

T:すごいじゃん

T:じゃあ、結構時間来たので、もし見つけられなかった人は、友達のやつみてもいいよ

C:はい

C:え!すご

見つけた小さな生き物についてまとめる

T:そしたら、一旦黒板の方をみてください

C:はい

T:小さい生き物はいましたか?

C:はい!いました

T:ですね。たとえばこんなのいましたね

C:はい

T:これはミジンコっていいます。

C:へ〜

T:ほかにもこれとか

C:いました

T:これはゾウリムシっていいます。

C:お〜

T:あと、今回はみつけられなかったけど、こんなんがいます。これはミカヅキモっていいます

T:あと、これボルボックスとか、ミドリムシとか

C:お〜

T:こんなふうに目に見えないけど、小さい生き物はたくさんいるよってわけです

T:ほんで、魚はこれらの生き物を…

C:たべる?

T:そうです。たべます

C:やっぱり

T:ちなみに、水槽にもいますよ。だから、市販の餌を与えなくても、生きてはいけます。

C:へ〜

まとめをする

T:じゃあ、今日のまとめをしようね。まとめはどうする?

C:魚は、水の中の小さい生き物をたべる

T:じゃあ、それでいこう

といって本時のまとめとして「魚は、水の中の小さい生き物をたべる」にきまりました。

T:じゃあ、ふりかえりをおとなりさんとしてみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、顕微鏡を片付けて、全員終わったらおわりましょう。先にプレパラートをケースのなかに入れて、だれか先生のところまでもってきください

C:お願いします

T:ありがとう!じゃあ、顕微鏡片付けようね

C:はい

終わりに

なかなか時間配分がきつかったです。もっともっと観察の時間を取ってあげたかったです。まあ、小さい生き物が水の中にいるっていうのを捉えられたから花丸かなって思います

続きが気になる方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント