このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は先に6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください

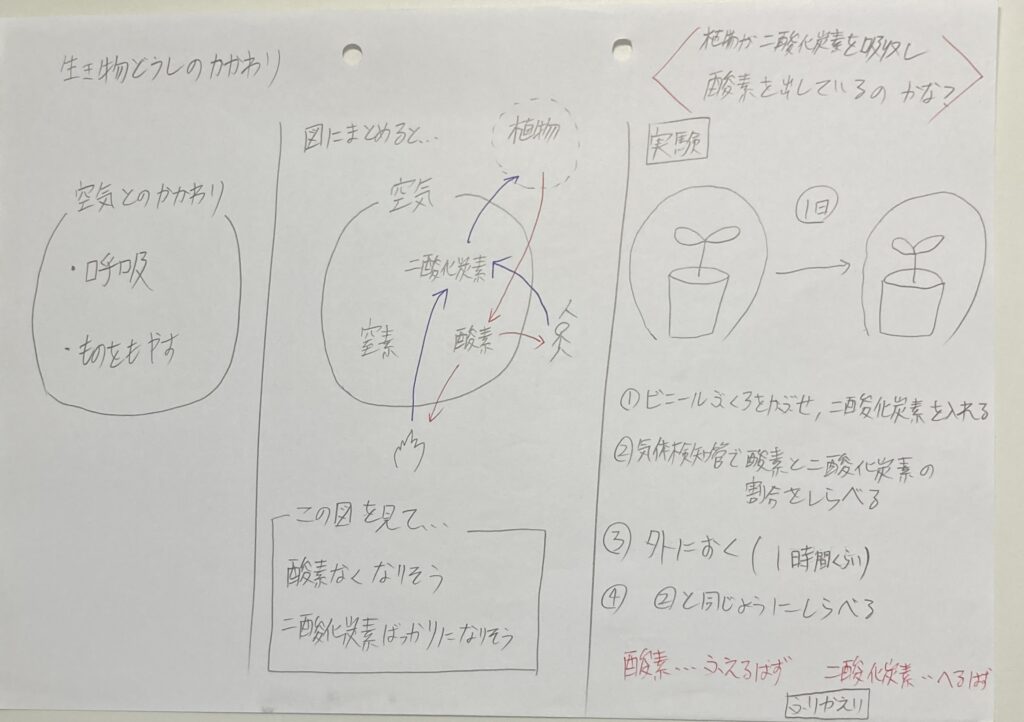

<植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を出しているのかな?>

板書案

ふりかえりをする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?」です

C:同じです。他にあります

C:Bさん

C:はい。前のまとめは「食べ物のもとをたどると植物にたどりつく」です

C:同じです

T:そうだね。そしたら、植物を食べる動物をなんていうの?

C:草食の動物

T:そうだね。じゃあ、他の動物を食べる動物は?

C:肉食の動物

T:そうだね。ほんで、生き物同士の「食べる」「食べられる」という関係は、くさりのようにつながっていますね。このような生き物同士のつながりを…

C:食物連鎖

T:と言うんですね。そしたら、今日はこの続きからしましょう

空気とのかかわりを考える

T:今日からやるのは、空気とのかかわりについてです

C:空気とのかかわり

T:そう。たとえば、空気なかったら生きていけそう?

C:ぜっったい無理です

T:ですよね。それは、空気をいろいろな形で使っているからなんですね。じゃあ、どんなときに空気を使っているかな?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。「空気をすう」です

C:同じです

T:そうだね。呼吸だね。呼吸って何をとりいれて何をだしてるんだっけ?

C:酸素を取り入れて、二酸化炭素を出す

T:そうだね。他空気との関わりありますか?

C:はい

C:Dさん

C:はい。ものを燃やすです

C:あ〜

T:そうだね。ものを燃やすとき、何を使って何を出すんだっけ?

C:酸素を使って、二酸化炭素を出す

T:そうだね。他にありますか?

C:ないです

不思議をみつけ、課題を掴む

T:そしたら、今のやつをちょっとだけ図にしてみるね。まず、空気っていろんな気体があつまったものなんだよね。なにがある?

C:酸素、窒素、二酸化炭素

T:ですね

T:ほんで呼吸をすると

C:酸素をとりいれ、二酸化炭素をだす

T:ほんでものを燃やすと

C:酸素を使って、二酸化炭素をだす

T:こんな感じだね

C:はい

T:ねえねえ、この図をみて、なんか不思議に思うことない?

C:あります!

C:あ〜

T:そしたら、ノートにかいてみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Eさん

C:はい。酸素がなくなりそうだなって思ったから、不思議だなと思いました

C:同じです

C:他にあります

C:Fさん

C:はい。二酸化炭素ばかりになりそうだなと思いました

C:おなじです

T:そうだよね。もし酸素なくなったらどう?

C:呼吸とかものもやすとかできなくなる

T:だよね。大変だね。じゃあ、酸素ってなくなってる?

C:いや。今2025年なんになくなってない

T:不思議だね

T:こうなったら二酸化炭素をとりいれ、酸素をだす存在がないとだめじゃない

C:たしかに

C:植物だよ

C:あ〜きいたことある

T:どういうこと?

C:なんか植物が二酸化炭素を取り入れ、酸素を出してるって聞いたことがあります

T:え〜他の人はどう?

C:はい!なんか聞いたことあります

C:そうなん?

T:でも、それってホンマにそうなん?

C:たぶん

T:じゃあ、それについてはっきりさせましょう。じゃあ、今日の課題はどうする?

C:植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を出しているのかな?

T:じゃあ、それで

ということで本時の課題として「植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を出しているのかな?」にきまりました。

実験方法を考える

T:じゃあ、ワークシートを配ります。もらったら名前を書きましょう

C:できました

T:どんな実験をすればいいかな?まずは自分で考えてみましょう

C:はい

C:できました

T:じゃあ、グループで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Gさん

C:はい。まず、袋をかぶせて、二酸化炭素ボンベで二酸化炭素を満タンにします。ほんで、しばらく待ちます。どうですか?

C:付け足しです

C:Hさん

C:はい。まず、袋をかぶせて、二酸化炭素ボンベで二酸化炭素を満タンにします。ほんで気体検知管で数値を調べます。ほんで、しばらく待ちます。ほんで、気体検知管で数値を調べます。

C:わかりました

T:どこが増えたの?

C:気体検知管で数値を調べる

T:そうだね。なんでこの作業がいるの?

C:だって、数値を比較しないと本当に二酸化炭素が減っているかどうかわからないからです

T:じゃあ、二酸化炭素の気体検知管だけでやるってことね

C:いや!酸素も

T:なんで?

C:だって、今の課題は、「植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を出しているのかな?」だから、酸素が増えていることも確認しないとだめだから

C:同じです

T:なるほどね。じゃあ、まとめるね。

C:はい

T:まずは、植物に袋をかぶせて、二酸化炭素ボンベをいれる

C:はい

T:ほんで、気体検知管で酸素と二酸化炭素の割合をしらべる

C:はい

T:ほんで、教科書では、1時間外におこうってかいてあるので、外におきます

C:はい

T:ほんで、また気体検知管で酸素と二酸化炭素の割合をしらべる

C:はい

T:ちなみに、もしみなさんの予想が正しければどんな結果になりそうですか?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:Hさん

C:はい。二酸化炭素の量が減って、酸素の量が増えるはずです

T:なんで?

C:だって、二酸化炭素を吸収するから二酸化炭素の量が減って、酸素をだすから酸素の量がふえるはずです

C:おなじです

T:そういうことだね

デジタル気体検知管について紹介する

T:そしたら、今回これを紹介します

C:なにこれ?

T:これはデジタル気体検知管です

C:え〜すごそう

T:ここをおして、しばらくまつと…

C:あ!数値出た

T:これのすごいところは、1回の測定で、二酸化炭素も酸素も一気に調べられます。ほら

C:すげ!

C:めちゃくちゃ便利

T:ですね。今回は、手際よくやってほしいのでこれでやりましょうね

C:はい

ふりかえりをする

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

見える化ってすごい大事です。今回は、図にすることで「酸素無くなりそう」「二酸化炭素ばっかりになりそう」っていうことに気づけました。視覚情報をもっとうまくつかいこなしたいですね。

続きが気になる方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント