理科専科が授業開きで大事にしていることは?

前回は、理科専科が授業開きで何を大事にしているのかについて説明しました。まだ読んでない方は、先に「理科専科はどう考える?! 〜理科の授業開き〜」をご覧ください。

しかしながら、読まれた方の中には、「それって具体的にはどんな授業なん?」って思った方もおられるかと思います。そのため、今回は、3年の授業開きを理科専科はどうしているのかについて紹介したいと思います。

3年生でつけたい問題解決能力は?

まず、3年生で身につけたい問題解決能力を確認しましょう。学習指導要領では…

第3学年では,主に差異点や共通点を基に,問題を見いだすといった問題解決の力の育成を目指している。この力を育成するためには,複数の自然の事物・現象を比較し,その差異点や共通点を捉えることが大切である。

【理科編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

と明記されています。

これは、どういうことかというと…例えば、見た目が全く同じ車(電池の向きだけ反対)を2台走らせるとします。おそらく子どもたちは「見た目が同じだし、どっちも前にすすむはずだろう」と思うはずです。実際に走らせてみると、2台の車は別々の動き(1台は前に進み、もう1台は後ろに進む)をします。すると、子どもたちは「どうして見た目が同じなのに、走る向きはバラバラなのか」といった疑問をもつと思います。

これは、2つの車の動きを比べたり、自分のイメージと自然現象を比べたりすることで疑問をもったというわけです。この辺について詳しく知りたい方は、「 理科専科が見方・考え方を解説! 〜『比べる』とは〜」を御覧ください。

このように、自然現象を見て、疑問を自分で見いだすことができるようにしたいのが3年生ということになります。問題解決は、疑問がないと始まらないので、とても大事な力だと思っています。じゃあ、ぼん先生の場合、3年生の授業開きをどうしたのかについて紹介します。

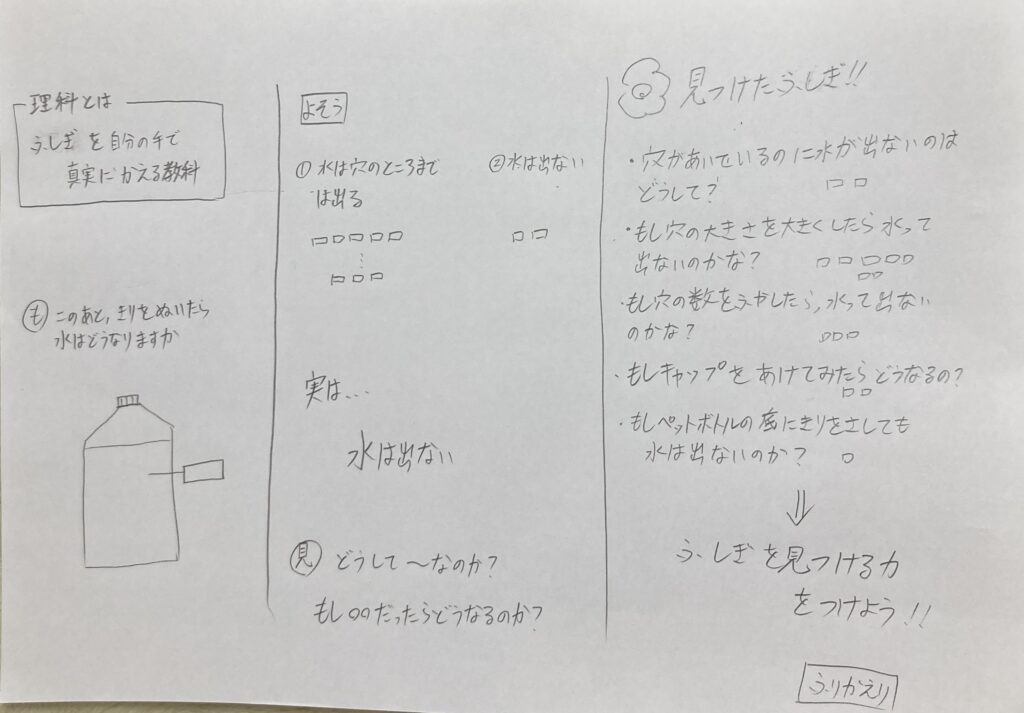

板書案

理科とはどんな教科を確認する

T:みなさん、はじめまして。今日からみなさんと理科の授業をするぼん先生です。よろしくお願いします

C:よろしくお願いします

T:みなさんは、理科って初めてだよね。

C:はい

T:そっか。理科ってどんな勉強をするか知ってる?

C:しりません

C:なんか生き物をみつけたりします

C:車を走らせます

T:なるほどね。今の4年生はそういうのしてたもんね

T:じゃあね、今から理科ってどんな勉強をする教科なのか黒板に書くからそっくりそのまま写してね

C:はい

理科とは、ふしぎを自分の手でしんじつにかえる教科

C:できました

T:先生は、理科ってこういう教科だと思っています。でも、これでみんなわかる?

C:うーん

T:じゃあ、今日は実際にやりながら、この意味を考えていこうね

問題をつかみ、予想させる

T:全員集合

C:はい

T:Aさんすごいね。さっと集まったね。じゃあ、もう一回やるし今度は全員がさっと集まれるといいね

C:はい

T:じゃあ、もどりましょう

C:はい

T:全員集合

C:はい

T:お〜すごいね。

T:じゃーん

C:ペットボトル?

T:そう。ペットボトルを持ってきました。この中には何が入っているかというと

C:水

T:そうだね。ほんでね、今からこれを使います。これはきりといいます。先どうなっている?

C:とがっている

T:そうだね。じゃあ、今からね。キリをペットボトルにさします

C:!!!

T:じゃあ、ここから問題ね。みんなもどりましょう

問題:このあと、きりをぬいたら水はどうなりますか?

T:じゃあ、ノートに書きましょう

C:できました

T:そしたら、予想をノートに書いてみてください

C:うーん

C:できました

T:じゃあ、おしえて

C:はい

T:Aさん

C:はい。水は穴のところまでは出ると思います

T:理由は?

C:きりで穴が空いているから、そこから水が出ると思ったからです

C:同じです

T:他の意見はありますか?

C:はい

C:Bさん

C:水は出ないと思います

T:理由は?

C:穴が小さいから水が出てこれないんじゃないかなと思ったからです

C:わかりました

T:じゃあ、ネームプレートをはりにおいで

C:はい

T:こう見ると、圧倒的に、「水は穴のところまでは出る」が多そうだね

T:でも、これって真実はどっちなんだろうね?

C:うーん

実験する

T:じゃあ、実験してみて真実がどっちなのか確かめてみようか。

C:はい

T:集合

T:だれかバケツもってきてくれますか?

C:はい

T:ありがとう

T:じゃあ、いくよ。3!2!1!

(きりを抜く)

C:え〜なんで?

T:これ真実は水が出ないなんですよ

【重要】問いを見出させる

T:「え〜なんで?」って言ってた人、君たちは理科の達人になるかもしれません。理科は不思議を自分の手で真実に変える教科です。逆に言えば、疑問がなければ、理科の学習は始まりません。そのため、3年生では、疑問を見つける力をつけていきます。今、この実験を見て、疑問に思ったことはありませんか?それをノートにかいてみてください。

C:はい

C:できました

T:すごい、Cさんは3つも書いているよ

C:すごい!

T:まだまだ不思議があるかもしれないね。

T:一旦手を止めてもらってもいいですか

C:はい

T:みんなのノートを見ていたら、「どうして〜〜か?」っていうのは多かったね。あとね、これも良い書き方だなって思ってて

C:?

T:「もし〇〇だったらどうなるのかな?」です

C:あ〜

T:これで書ける子は書いてみてね

C:できました

T:じゃあ、全員で不思議に思ったことを共有しましょう

T:おしえて。Dさん

C:穴が空いているのに、水が出ないのはどうして?

C:同じです

T:Eさん

C:もし穴の大きさを大きくしたら水って出ないのかな?

T:Fさん

C:もし穴の数を増やしたら、水って出ないのかな?

T:Gさん

C:もし、キャップを開けてみたらどうなるの?

T:Hさん

C:もし、ペットボトルの底にきりをさしても水は出ないのかな?

T:すごいね!とてもいい不思議だね。

T:じゃあ、一番気になる不思議はどれ?ネームプレートをはりにきて

C:はい

T:ということで、一番多いのは、「もし穴の大きさを大きくしたら水って出ないのかな?」だね

T:どう思う?

C:うーん

C:たぶん水がでる

C:いやでないと思う

T:真実はどうなんだろうね?

C:うーん

T:こんなふうに不思議を見つけると真実がどうなのか知りたくならないかい?

C:なります

T:そこが理科のおもしろさだと思う。人から聞いたりクロームブックで調べたりするんじゃなくて自分の手で真実をはっきりさせるね。君たちが見つけた疑問を見ていて、本当にすごいと思ったよ。本当に良い疑問だね。こんな風に君たちは疑問を見つける力を3年生でつけていこう。そのコツはこれからの理科で学んでいこう

T:ということで今日はこれでおしまい

C:え〜。もっとしたい

T:ほんならよかったわ。じゃあ、ノートに今日の勉強でわかったことや思ったことなどを振り返りとしてかいてみて

C:はい

C:できました

終わりに

どうでしたか?子どもたち、すごく楽しそうじゃないですか?じゃあ、何故楽しそうなのかと言うと、問題解決を子どもたちにさせたからだと思います。こうすれば、もう子どもたちは、理科楽しそうって思うんだろうし、どんどんやりたい!ってなると思います。

また、4年生や5年生の授業開きを見た方は分かると思いますが、ペットボトルと水といった同じ教材を使っていても、つけたい力が違えば展開はガラッと変わります。授業開きで大事にしていることが達成すれば、同じ教材を使っても良いのではないかなと思います。そのほうが新学期のバタバタしているときも準備が楽ですし。

続きは・・・

今年度は、2学期も授業開きを行おうと思うので、気になる方は、下記のリンクからご確認ください。

🌱 3年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

🌱 4年理科「2学期の授業開き」指導案に悩む先生へ|授業実践からヒントを!

また、4月に行った他の学年の1学期の授業開きや授業開きに対するこだわりについて気になる方は、下記のリンクから御覧ください

さらに、3〜6年生の全単元・全授業を会話形式で作成中しております。2学期の教材についても紹介しておりますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント