このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ2授業目を見ていない方は、先に5年理科「魚のたんじょう」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「魚のたんじょう」のまとめページをごらんください

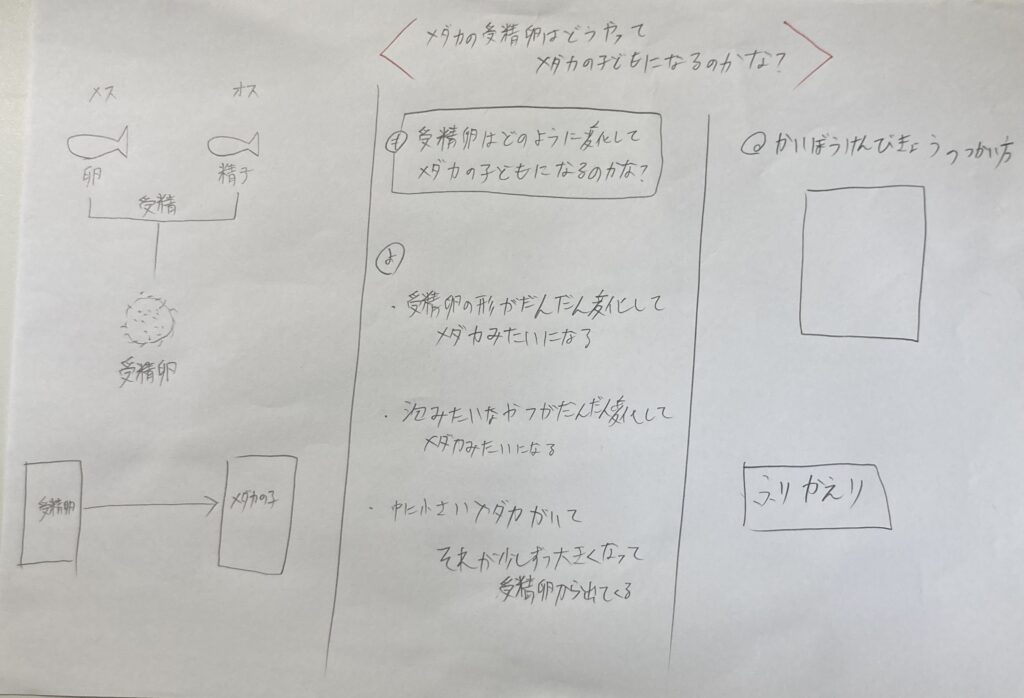

<メダカの受精卵はどうやってメダカの子どもになるのかな?>

板書案

復習をする

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「メダカは、どうやって飼うのかな?」です

C:同じです。

T:ペアで飼い方を確認しましょう

C:はい

C:できました

T:ちなみに、前回オスとメスを飼う理由も説明したよね

C:はい

T:なんで?

C:メスは卵を生み、オスが精子を出すから

T:そうだね。ほんで、たまごと精子が結びつくことを・・・

C:受精

T:そうだね。受精すると生命が誕生するんだよ。ちなみに、受精した卵のことを…

C:受精卵

T:ばっちりだね

今日の課題を掴む

T:これ何の写真かと言うと

C:メダカの受精卵

T:そうだね。どんな姿をしてる?

C:つぶつぶがある

C:まわりにうようよしているものがある

T:ほんでね、これがなんやかんやあって、こうなふうになるの(メダカの子どもの写真を貼る)

C:メダカの子どもだ

T:比べてみて、姿どうけ?

C:ぜんぜんちがう

T:そうだよね。

T:じゃあ、今日の問題ね。ノートに書きましょう。

受精卵は、どのように変化してメダカの子どもになるのかな?

C:できました

T:つまり、今日考えてほしいのは、この途中過程だね。

C:うーん。たしかにどうなんだろう

T:じゃあ、今日の課題は?

C:メダカの受精卵はどうやってメダカの子どもになるのかな?

T:じゃあ、それにしよう

と言った感じで、本時の課題「メダカの受精卵はどうやってメダカの子どもになるのかな?」が決まりました。

予想をイメージ図にかき、意見を共有する

T:じゃあ、ワークシートをくばるね。もらったら名前をかきましょう

C:できました

T:そしたら、左側に受精卵、右側にメダカの子どもがかいてあって、真ん中が白紙になってると思います。

C:はい

T:そしたら、今から時間をあげるので、真ん中の白紙の部分に途中過程をかいてみてください

C:はい

(作成中)

C:できました

T:そしたら、クロームブックで写真をとって、クラスルームにあげといて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、時間あげるから友達のやつ見てみて

C:はい

C:見れました

T:そしたら、Bさん教えて

C:はい。ぼくの予想は、受精卵の形がだんだん変化して、やがてメダカみたいになってそれでメダカになるです

C:わかりました

T:これ結構いましたね

C:はい

T:じゃあ、Cさんおしえて

C:はい。私は、泡みたいなやつがだんだん変化していって、やがてメダカになるだと思います

C:わかりました

T:Dさんおしえて

C:はい。私は、中に小さいメダカがいて、それが少しずつ大きくなってそれでやがて受精卵から出てくるんだと思います

C:わかりました

T:どうけ?みんなのイメージは一緒?

C:ちがいます

T:そうだね。他にも気になる意見はあるけど・・・一体どれが真実なんだろうね

C:うーん

解剖顕微鏡の使い方を知る

T:ということでこんな物をもってきました

C:お〜

T:これは本物の受精卵です

C:すごい

C:ちっちゃい

T:ということで、どの説が一番近いのかを実際に観察しながら確かめていこうね

C:はい

T:ちなみに、受精卵の変化を目で観察するのはできそう?

C:むずかしいです。ちいさすぎるもん

T:そうだね。ちなみに、1mmくらいだといわれています

C:(手でやりながら)こんなんやん

T:そうだね。じゃあ、どうすればいいかというと?

C:むしめがね?

T:なるほど。それもいいアイディアだね。ただ、5年生では、もっと便利なこれをつかいます

C:えっ!

T:これは、解剖顕微鏡といいます。

C:顕微鏡って聞いたことある!

T:ちなみに、これ使ったことある人?

C:(シーン)

T:じゃあ、今日は受精卵の観察はせず、解剖顕微鏡の使い方を全員理解できるのをゴールにしましょう。

C:わかりました

T:そしたら、教科書で確認しましょう。教科書の◯Pをひらいてください

C:はい

T:じゃあ、時間あげるから読んでみて

C:よめました

T:そしたら、一緒に確認しようね。まずは、場所の名前ね。ここは?

C:反射鏡

T:ここは

C:ステージ

T:ここは?

C:接眼レンズ

T:ここは?

C:調節ねじ

T:いいね。そしたら、まず解剖顕微鏡はどこにおきますか?

C:日光が直接当たらない平らなところ

T:正解

T:次は何をするの?

C:反射鏡を動かして、見やすい明るさに調整する

T:そうです。ちなみに、なんで日光が直接あたらない平らなところに置くかわかる?

C:うーん

T:さっき、反射鏡を動かして、見やすい明るさに調整したよね。日光が直接当たるところでそれやったら

C:わかった。目を痛める

T:正解。黒板に書くとこんな感じ。日光に直接当たる場所においてると、反射鏡が日光をはね返して、目に日光がはいっちゃう。そうすると、太陽を直接見ているわけではないけど、目を痛めるわけ

C:なるほど

T:じゃあ、つぎは?

C:ステージに観察したいものを置く

T:正解。今回は消しカスにするね。つぎは?

C:調節ねじをまわし、真横から見て、接眼レンズと観察するものをできるだけ近づける

T:正解。ほんで?

C:接眼レンズをのぞきながら、調節ねじをまわし、ピントがあうところでとめる

T:正解

T:ちなみに、これって、調節ねじをまわし、高いところからだんだん観察するものに近づけてピントを合わせることもできるよね。でも、これってだめな使い方なの。なんでかわかる?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:説明できそうな人?

C:はい

T:Eさん

C:はい。もしかしたら、ピントがあってないとおもって回し続けたら、接眼レンズと観察するものがぶつかってしまうかもしれないからです

C:あ〜

T:ぶつかったらだめなの?

C:だって、レンズが傷つくかも

T:そういうことね。だから、先に観察するものと接眼レンズをできるだけ近づけて、だんだん遠ざけていくってわけ。そうすれば、もしピントあってないとおもって回し続けても、ぶつかる心配ないからレンズもきずつかないってこと

C:わかりました

T:じゃあ、やってみようか

C:はい

T:そしたら、グループで代表者を決めて

C:きめました

T:じゃあ、その人が顕微鏡をとってきて。持つときは、こんなふうに底をおさえながらね

C:はい

T:じゃあ、4人でローテーションしながらやってみましょう。やってない間は、その人の使い方が大丈夫かちゃんと見てあげてね。それが顕微鏡の使い方をマスターするコツだよ

C:わかりました

T:質問ある?

C:はい

T:Fさん

C:観察するものって何でもいいんですか?

T:そうだね。今回は解剖顕微鏡の使い方をマスターすることが目的なので、消しカスとか鉛筆とかにしてください

C:わかりました

T:じゃあ、はじめてください

振り返りをする

T:じゃあ、全員できたかな

C:はい

T:そしたら、代表者の人が返しにきてください

C:はい

T:ここにきれいに入れていってね。別の学年の人も使うので

C:はい

T:いいですね。今回の代表者は片付けじょうずですね。よし。じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

T:じゃあ、次回は受精卵を見てみましょうね

C:はい

終わりに

受精卵からどうやって子どもになるかを予想させることで、自分の予想と比べながら、観察するようになります。そして、そのズレが子どもたちに、意外性を与えたり、この後どうなるんだろうという好奇心を引き出したりします。自分は、ズレ(比較)ってすごい大事だなって思います。もし気になる方は、理科専科が見方・考え方を解説! 〜『比べる』とは〜をご覧ください。比較について自分が考えたことを示してあります。

続きが気になる方は、5年理科「魚のたんじょう」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「魚のたんじょう」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント