このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ11授業目を見ていない方は、先に5年理科「物のとけ方」指導案に悩む先生へ|11時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「物のとけ方」のまとめページをごらんください

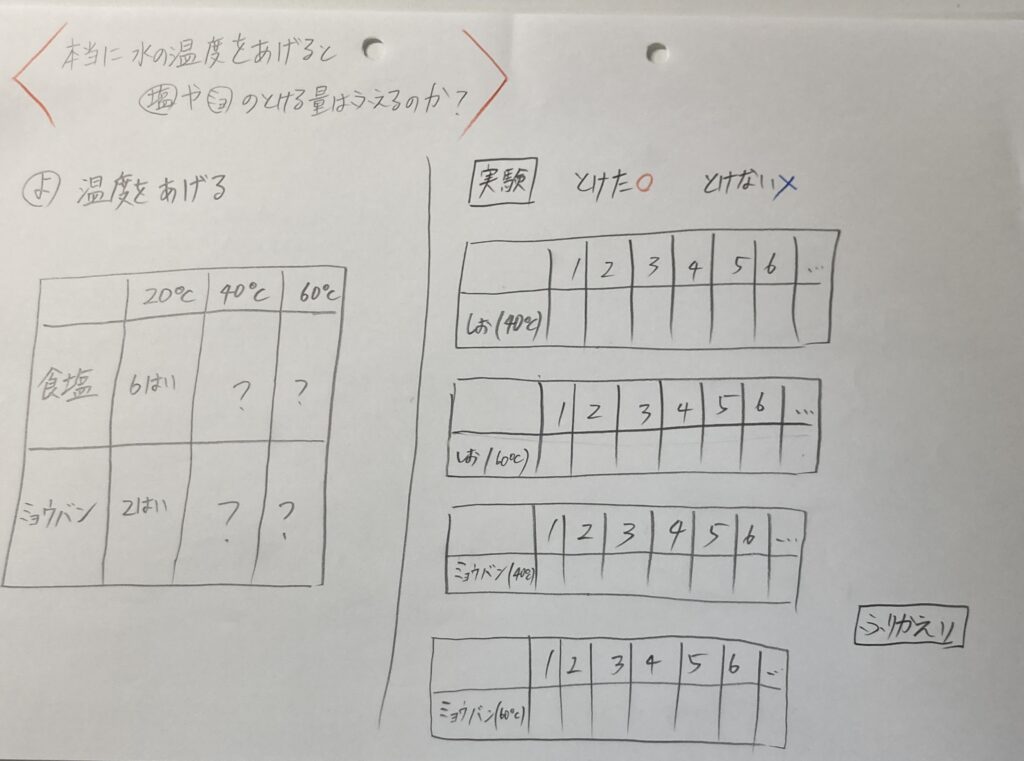

<本当に水の温度をあげると、塩やミョウバンの溶ける量はふえるのか?>

板書案

授業の前に

この授業では、ミョウバンがかなり溶けるので、子どもの活動時間を十分にとってあげなくてはなりません。そのためには、準備が大事だと思っています。自分が行ったのは・・・

(1)物の準備(100mlの水や150mlの水、ホットプレート、塩やミョウバン、さじ、すりきり、温度計)

(2)掲示物の準備(課題を書いたり、結果の表を先に乗せておく)

(3)グループの代表者に、どの実験を担当するか決めさせる

(4)全時までに見通しをもたせる(どんなふうに実験すればいいかを実感させておく)

などです。

ふりかえりをし、課題を掴む

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「本当に水の温度をあげると塩やミョウバンの溶ける量はふえるのか?」です

C:おなじです

T:そうだね。ほんで前回はなにをしたかというと

C:実験方法を確認しました

T:そうだね。ホットプレートをつかうんだよね

C:はい。あと、20度のときでためしてみました

T:そうだね。ちなみに、20どのときはどれくらいとけた?

C:塩は6はいです

C:みょうばんは2はいです

T:そうだね。じゃあ、今日はなにをするの?

C:40度、60度でどうなのかをしらべます

T:そうだね。ほんで真実がどうなのかを確かめられるといいね

C:はい

T:じゃあ、課題はまえとおなじでいい?

C:はい

といって本時の課題として「本当に水の温度をあげると、塩やミョウバンの溶ける量はふえるのか?」にきまりました

課題をつかみ、説明をする

T:そしたら、みなさんが言ってくれた通り、前回の授業では20度のときの溶ける量をやりました。だから、この表でいうと残り4箇所の結果がほしいわけです。

C:はい

T:そしたら、グループの代表者に休み時間のうちにどのグループがどれを担当するか決めてもらいました

T:Aは?

C:40度の塩です

T:Bは?

C:40度のミョウバンです

T:Cは?

C:60度のミョウバンです

T:Dは?

C:60度の塩です。

T:という感じです。

T:でね、今回は、40度でキープするチームは、このホットプレートを使ってください。

T:ほんで、60度でキープするチームはこっちのホットプレートを使ってください

C:わかりました

T:あと、必要なものは事前に準備したので、各チームで持っていってください。あと、塩やミョウバンはここにあるので持っていってください

C:はい

T:ここに記録用紙も置いておくね。じゃあ、はじめましょう

C:わかりました

実験する

その後は、どんどん実験をさせました。導入で5分くらいだったので、35〜40分で実験が終わればいいなと思っています。

序盤は、子どもたちが正しく実験できているかをみて、できていないときは指導を入れました。温度計で液の温度を測り忘れたりしていたので、ポイントを黒板に残しておけばよかったなと思いました。実験自体は、どんどん子どもたちが進めていたのでそこは良かったなと思いました。

また、終わったチームがいたら「じゃあ、黒板の結果のところに記録をかいておいで」と指示を出し、全体に見えるようにしました。

結果を確認する

T:じゃあ、記録の確認ね。40度の塩は?

C:6はい

T:60度の塩は?

C:6はい

T:40度のミョウバンは?

C:4はい

T:60度のみょうばんは?

C:11はい

T:ということですね

T:そしたら、次回考察をしましょう。今日は実験すごく上手でしたね

C:はい

T:じゃあ、片付けをしましょう

終わりに

今日は、結果が時間内に得られればOKだなと思ってやっていました。この実験を45分におさめるには準備が大事ということを再確認しました。

子どもたちがスムーズに実験するには、何が必要で、何が削れるのかを考えながらやっていくことが自分の授業力を上げるうえで必要だなと思いました。

続きが気になる方は、5年理科「物のとけ方」指導案に悩む先生へ|13時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「物のとけ方」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント