このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ4授業目を見ていない方は、先に5年理科「植物の発芽と成長」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「植物の発芽と成長」のまとめページをごらんください

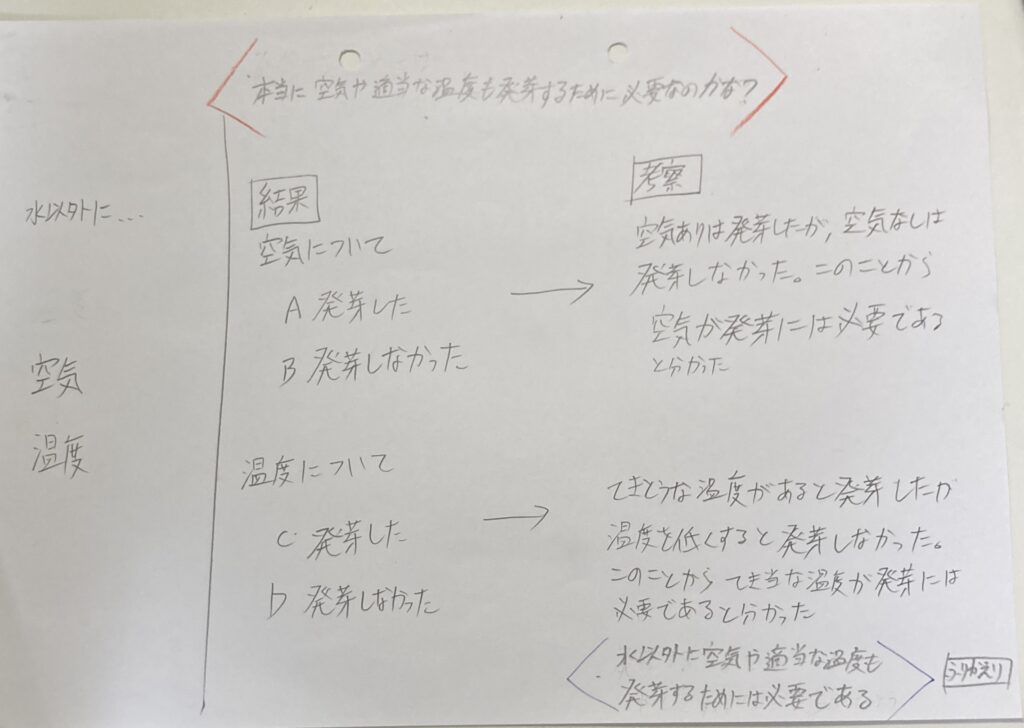

<本当に空気や適当な温度も発芽するために必要なのかな?>

はじめに

発芽するまでには、しばらく時間がかかります。そこで、その間は「魚の誕生」の学習を進めたりしています。今回は、いつものような導入とちがうのですが、そういった事情があるからになります。

板書案

課題を掴む

T:みなさん、これ何か覚えてる?

C:あ〜、発芽の実験のやつやん

T:そうそう。水以外に発芽に必要なものがあるのかなって実験してたやつ。どんな予想がでていたか覚えてる?

C:はい

T:何ありました?

C:空気

C:適当な温度

T:ですね。そしたら、ある程度時間も経って、実験結果もはっきりしたので、今回はその結果をもとに考察してもらおうと思います。

C:はい

T:じゃあ、今日の課題はどうしますか?

C:本当に空気や適当な温度も発芽するために必要なのかな?

T:では、それでいこう

ということで本時の課題は、「本当に空気や適当な温度も発芽するために必要なのかな?」に決まりました。

空気についての結果を確認し、考察する

T:では、ワークシートを配ります。もらったら名前をかいてください

C:できました

T:そしたら、まずは空気についてからやりましょう

C:はい

T:これが空気ありです

C:お〜発芽している

T:そして、これが空気なしです

C:お〜発芽していない

T:そしたら、結果のところに記入しましょう

C:できました

T:では、考察をしてみましょう。考察の書き方は覚えてる?

C:「〇〇だった。このことから△△とわかった」です

T:そうだね。〇〇には何が入るの?

C:結果です

T:そうです。じゃあ、△△には何が入るの?

C:課題に対する自分の考えです

T:そうだね。じゃあ、考察してみて

C:はい

C:できました

T:できた人は、友達の見に行っていいよ

C:はい

T:じゃあ、そろそろいいかな?

C:はい

T:おしえて

C:はい

T:Aさん

C:はい。空気ありは発芽した。空気なしは発芽しなかった。このことから、空気も発芽するためには必要だとわかったです

C:同じです

T:そうだね。ちなみに、空気ありは発芽したよね。でも、空気なしは発芽しなかったよね。じゃあ、なんで空気なしは発芽しなかったんだと思う?

C:空気がなかったから

T:そうだね。他の条件が同じなんに、空気がなかったら発芽しなかったら、空気は発芽するためには必要だってことだよね。こんなふうに理科では考えるよってことね

C:はい

適当な温度についての結果を確認し、考察する

T:次は、適当な温度についてやりましょう

C:はい

T:これが20度程度、つまり適当な温度のときの結果です

C:お〜発芽している

T:そして、これが3〜5度、つまり適当な温度ではないときの結果です

C:お〜発芽していない

T:そしたら、結果のところに記入しましょう

C:できました

T:では、考察をしてみましょう。

C:はい

C:できました

T:できた人は、友達の見に行っていいよ

C:はい

T:じゃあ、そろそろいいかな?

C:はい

T:おしえて

C:はい

T:Bさん

C:はい。20度のときは発芽した。3〜5度の時は発芽しなかった。このことから、適当な温度も発芽するためには必要だとわかったです

C:同じです

T:そうだね。つまり適当な温度も

C:必要

T:ということだね。

まとめをする

T:じゃあ、結局、発芽するためには何が必要なの?

C:水、空気、適当な温度です

T:そうです。この3つが必要なんです。このうち1つでもかけてたら発芽はしません

T:ということで、今日のまとめ

といって、本時のまとめとして、「水以外に、空気や適当な温度も発芽するためには必要である」とかきました。

T:ちなみに、4月のときに、なかなか発芽しなかったの覚えてる?

C:はい

T:それは、この3つの条件のうち何が足りなかったんだとおもう?ペアで相談

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。適当な温度だと思います。わけは、4月の頃は、気温が低いからです。

C:同じです

T:そのとおり。ちなみに、インゲン豆が発芽するために、適当な温度とは「20〜30度」だと言われています。4月は、そこまで気温があがっていないので、この3つの条件のうち、適当な温度が足りなくて、発芽しなかったってことになります

C:なるほど

T:じゃあ、振り返りをしてください

C:はい

C:できました

発芽率について知る

T:ちなみに、この3つの条件を満たしていても、発芽しない場合があります。それは、種子自体がだめな場合です

C:あ〜

T:でね、まいたたねの内、どれだけの数が発芽したかの割合のことを発芽率っていいます

C:発芽率

T:そう。たとえば、100こたねをうえて、85こ発芽しましたってなったら、発芽率は?

C:85%

T:そうです。

T:でね、この発芽率は、袋にちゃんとかいてあります

C:本当や

T:だから、実験ミスか発芽率によるミスかわからないから、こういう発芽するために必要なものは何かを調べるときは、複数の種をまくのがいいってことです

C:あ〜だから、3こ使っているのか

T:そういうこと

終わりに

今日は、結果から考察できたかどうかを見ていました。あんまりズレがでてなかったので、良かったなという気持ちが半分、意見バラけたほうが面白いのになという気持ちが半分でした。まあ、力ついている証拠なのかなと思います。

続きが気になる方は、5年理科「植物の発芽と成長」指導案に悩む先生へ|6時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。また、考察の書き方についてもっと詳しく知りたい方は、理科専科はどう考える?! 〜考察と型〜を御覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、5年理科「植物の発芽と成長」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント