このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ1授業目を見ていない方は、先に4年理科「自然のなかの水のすがた」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「自然のなかの水のすがた」のまとめページをごらんください

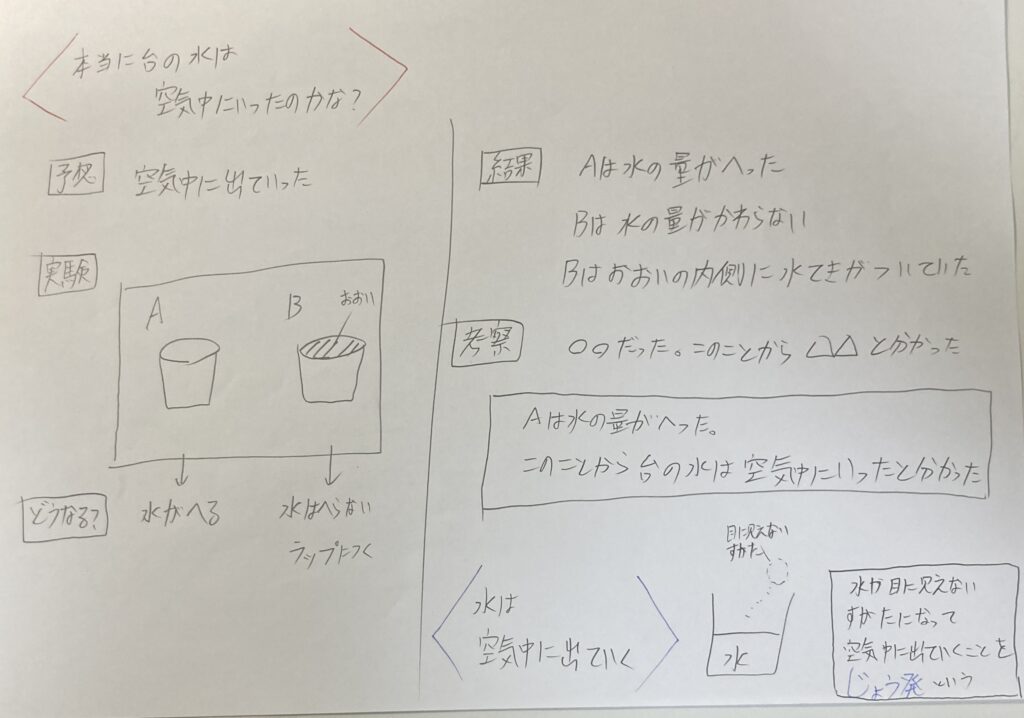

<本当に台の水は空気中にいったのかな?>

板書案

課題を掴む

C:前の学習の振り返りをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:前の課題は「本当に台の水は空気中にいったのか?」です

T:そうだね。ちなみに、予想は?

C:空気中にでていった

T:ですね。じゃあ、そのために、こんな実験をしてたんだよね

C:はい

T:もし、皆さんの予想が正しければ、どんな結果になる?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Bさん

C:はい。ラップ無しは水の量がへって、ラップ有りはラップに水滴がつくです

C:おなじです

T:そうだね。じゃあ、今日はなにをするの?

C:結果の確認と考察です

T:ですね。

T:じゃあ、今日の課題は前と同じでもいい?

C:はい

といって本時の課題として「本当に台の水は空気中にいったのかな?」に決まりました。

結果を確認し、共有する

T:じゃあ、みにいっておいで

C:はい

C:お〜

C:先生。これって他のチームのも見ていいですか?

T:いいですよ

C:あれ?水の量違う

C:でも、全員50mlだったよね

C:ということは

T:じゃあ、結果をノートにかいみて

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

C:ラップなしは、水が10mLへりました

C:ラップなしは、水が15mlくらい減りました

C:ラップありは、ラップ以外にビーカーの横にも水がついていました

C:ラップありは、ラップの内側に水滴がついていました

C:らっぷありは、あまり水が減っていませんでした

T:なるほどね。

考察をする

T:じゃあ、考察をかいてみます。考察の書き方は覚えてる?

C:〇〇だった。このことから△△とわかった

T:ですね。じゃあ、かいてみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、グループで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Cさん

C:はい。「ラップ無しはビーカーの水が10mLへっていった。このことから、水は空気中にいったとわかった」です

C:わかりました

C:にています

C:Dさん

C:「ラップ無しは、ビーカーの水の量がへっていた。このことから、台の水は空気中にいったとわかった」です

T:なるほどね。つまり、どこにいったの?

C:空気中

T:っていえそうだね

まとめをする

T:じゃあ、まとめをしましょう

C:はい

T:どうする?

C:水は空気中に出ていく

T:じゃあ、それでいこう

ということで、本時のまとめとして、「水は空気中に出ていく」とかきました。

「蒸発」や「水蒸気」という用語をおさえる

T:そしたら、今から理科の言葉をおしえるね。まず、みんなビーカーの絵をかいて

C:できました

T:このなかに水をかくよ

C:できました

T:ほんで、テンテンテンってかいていって。これが目に見えない水ね

C:できました

T:こんなふうに、水が目に見えないすがたになって空気中に出ていくことを・・・

T:蒸発と言います。ノートにかいて

C:できました

T:ほんで、水も目に見えない水も両方とも水なんやけど、これだと区別がつかないよね。

C:はい

T:だから、目に見えない水のほうに昔の人は名前をつけました。何だと思う?

C:目水

T:うわ〜おしい

C:目見ず水

T:うわ〜おしい

T:これのことを水蒸気といいます

C:ぜんぜんおしくないじゃないですか!

T:ごめん笑 さあ書くよ!

C:できました

水の量の差や日常生活で起きる現象を確認する

T:ちなみに、10mlへったっていうチームと15mlへったっていうチームがあったよね

C:はい

T:これ水の量がちがうんだけど、この水の差ってなんで起きたんだと思う?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Eさん

C:はい。きっと場所が違うからだと思います

C:わかりました

T:そうだね。ちなみに、10mlのやつはどこにおいてたの?

C:棚の上です

T:15mlのやつは?

C:まどがわです

T:窓側が減りやすいのはなんでだとおもう?

C:はい

T:Fさん

C:たぶん、日光にあたっているからだと思います

C:わかりました

T:正解。実は、蒸発っていうのは温度が高いところでよく起きます

C:へ〜

T:でね、この蒸発っていう現象は、身近なところでも起きているんだよ。たとえば、これ!

C:洗濯物!

T:蒸発と洗濯物って何が関係しているんだと思う?ペアで相談

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Fさん

C:洗濯物ってはじめは濡れているけど、日光とかに当たると、蒸発してそれで乾くんだと思います

T:正解!洗濯物の水って水蒸気となって空気中に出ていくんですよ。このことを私達は「乾く」っていうんです

C:なるほど

C:あ〜だから、そとにおくのか

T:どういうこと

C:さっき、温度高いところのほうが蒸発はおきやすいって言っていたじゃないですか。ほんで、せんたくものって部屋よりも外においたほうが乾きやすくて、それは日光にあたって、蒸発がおきやすくなるからだなっておもいました

C:なるほど

T:そういうことだね

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

おわりに

「考察」と「日常とのつながり」が今回の鍵だったと思います。すごく授業がスムーズにいったし、子どもたちもびっくりしている様子だったので、お互いにとって良い授業になったと思います!

続きが気になる方は、4年理科「自然のなかの水のすがた」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。また、考察について知りたい方は、理科専科はどう考える?! 〜考察と型〜をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「自然のなかの水のすがた」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント