このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

この単元を最初から順に見たい方は、3年理科「太陽とかげ」のまとめページをごらんください

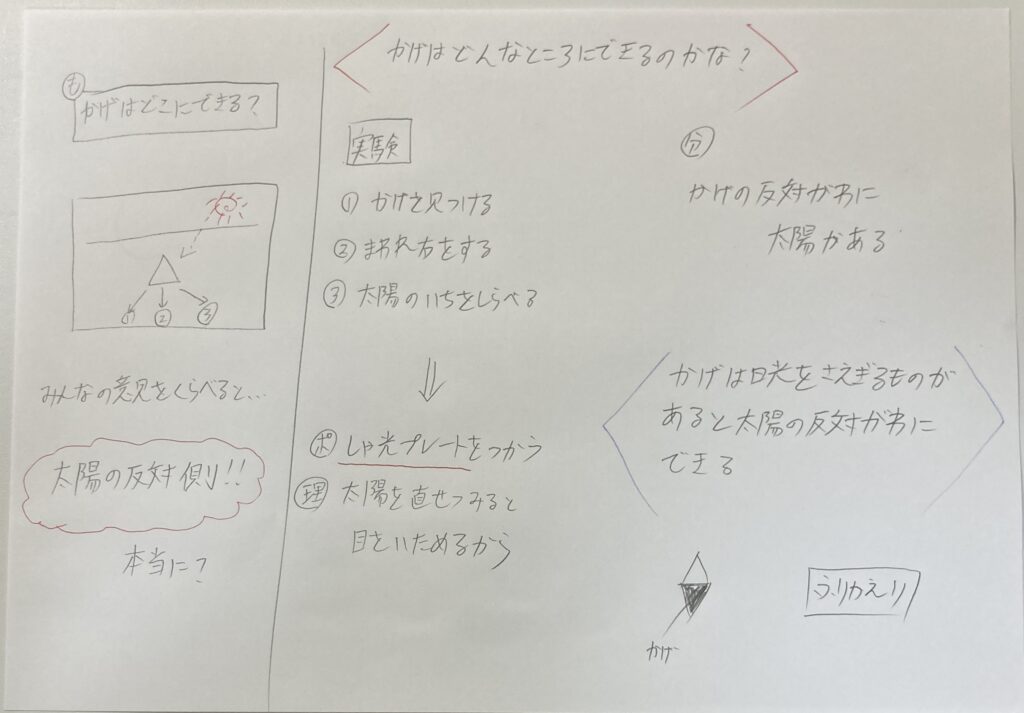

<かげはどんなところにできるのかな?>

板書案

課題を掴む

T:今日から新しい勉強に入るね。タイトルは「太陽とかげ」です。ノートに書きましょう

C:できました

T:そしたら、みなさんはかげをみたことありますよね

C:はい

T:じゃあ、かげについて知っていることを友達と共有

C:できました

T:そしたら、今日の問題ね。

かげはどこにできますか?

C:かけました

T:そしたら、番号と理由をノートに書いてみてください

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Aさん

C:①だと思います。理由は、太陽の反対側にかげができるイメージがあるからです

C:同じです

T:Bさん

C:自分も①だと思います。理由は、太陽の反対側にかげができると思うからです

T:他の意見の人はいますか?

C:いないです

T:そっか〜。じゃあ、かげって太陽の反対側にできるんだね。でも、それって本当に合ってるの?

C:たぶん

T:たぶんなら、まずはそれについてはっきりさせようよ。

C:はい

T:じゃあ、今日の課題は?

C:かげはどんなところにできるのかな?

T:じゃあ、それにしよう

ということで本時の課題として「かげはどんなところにできるのかな?」に決まりました。

実験方法を確認する

T:じゃあ、君たちの予想では、太陽の反対側にかげがあるっていうから、それが本当かどうかを調べよう

C:はい

T:じゃあ、実験方法を確認しようか

T:まず、かげを見つけてください。

T:その後、回れ右をします。君たちの予想が正しければ何がある?

C:太陽

T:そうだね。だから、回れ右して太陽があるかどうかを見てみて

T:ただし、太陽を見るときは、これを使います。

C:なにこれ

T:これは、遮光プレートです。太陽を直接見ると目を痛めます。これを使うと、目をいためずに太陽を見ることができます。

T:じゃあ、1人1つ持っていって

C:はい

T:まず、首にかける。ほんで、遮光プレートを目に当てる。ほんで、蛍光灯見てみて

C:お〜、なんか緑色

T:こんな感じで使います

T:じゃあ、今日はこんな実験をしてみましょう。何か全体を通して、質問はありますか?

C:ないです

実験をさせる

T:じゃあ、まだ、太陽見ないでね。

C:はい

T:そしたら、自分の影をゆびさして

C:はい

T:じゃあ、遮光プレートつけてね。

C:できました

T:じゃあ、回れ右

C:お〜

T:場所変えてもやってみて

C:はい

T:じゃあ、もどるよ

C:はい

分かったことを確認する

T:どうだった?

C:影の反対側に太陽がありました

T:納得?

C:はい

T:じゃあ、分かったこととしてノートに書くよ。

C:書けました

他の影も見てみる

T:ちなみに、人以外のかげだったらどうなんかな?

C:同じじゃないですか?

T:そうなの?じゃあ、中庭を見てみようか

(移動中)

C:うわ〜、影の向きどれも同じだ

T:本当だね

C:やっぱり、影の反対側に太陽あります

T:だね。

T:じゃあ、教室に戻ろうか

まとめと振り返りをする

T:じゃあ、まとめをしようか。

C:はい

T:これはそっくりそのままおぼえてほしいので先生がまとめをかくね

といって、本時のまとめとして「影は日光をさえぎるものがあると、太陽の反対側にできる」ってかきあました。

C:できました

T:じゃあ、振り返りを書いてみて

C:できました

終わりに

自分は、去年、「かげふみ鬼ごっこ」から単元の導入をしたんですけど、あまり良くなかったなと感じました。理由は

視点も与えずにかげふみ鬼ごっこをすると、質の良い疑問や気付きがでにくい。子どもたちにとって遊び感覚が強い

といったものがあげられます。だから、今年は、シンプルに「どこにかげができるか」っていう生活経験を想起させるような導入にしました。実際にやってみて、自分はこっちのほうがわかりやすいと思います。ちなみに、次回かげふみ鬼ごっこをします

続きが気になる方は、3年理科「太陽とかげ」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、3年理科「太陽とかげ」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント

いつも参考にさせていただいております。

質問なのですが、担任でない場合、雨の場合でも時間割を入れ替えたりなど難しいと思いますが、天気が関わる授業はどのようにされていますか?

コメントありがとうございます。その場合は、教科書通りの順番を諦めて、天気が関わる授業のことを第一に考えながら進めていきます。例えば、3年であれば、「太陽とかげ」「太陽の光」「音の性質」「物の重さ」があるので、「太陽とかげ」を優先して、雨のときは「音の性質」をやる。ほんで、「太陽とかげ」が終われば、「太陽の光」をやりながら、雨のときは「音の性質」や「物の重さ」をやるみたいな感じです。とりあえず、「太陽とかげ」「太陽の光」を第一に考えてやれば、2学期のうちに終えられると思います。