このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ1授業目を見ていない方は、先に6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

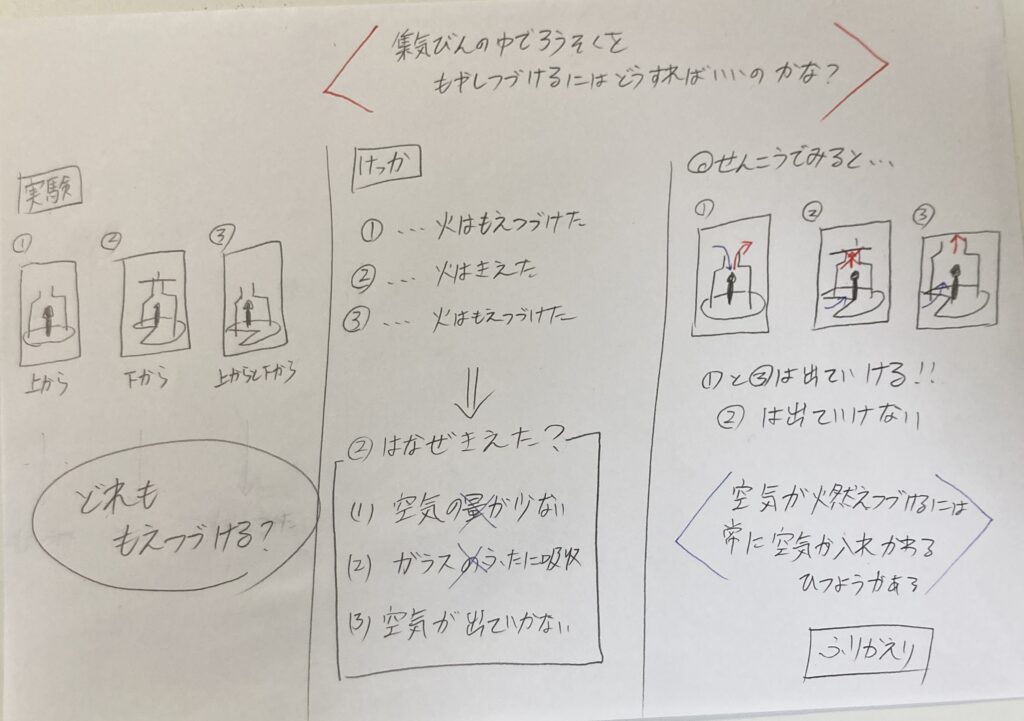

<集気びんの中でろうそくを燃やし続けるにはどうすればいいのかな?>

板書案

復習する

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:前の課題は、「集気びんの中でろうそくを燃やし続けるにはどうすればいいのかな?」です

T:そうだね。ほんで、君たちは火が消えたのは、空気がなくなったからっていってたから予想としてどうすればいいかっていうと

C:空気が入るようにする

T:そうだね。ほんで、空気の入れ方ってどんなパターンあったけ?

C:上から

C:下から

C:上と下から

T:3パターンだね

T:じゃあ、これってどれも燃やし続けることできるんかな?

C:うーん

T:ということで、今日はそれをはっきりさせようね

C:はい

T:じゃあ、課題はどうする?

C:前と同じでいいと思います

T:じゃあ、そうしようか

といって本時の課題として、「集気びんの中でろうそくを燃やし続けるにはどうすればいいのかな?」に決まりました

実験方法を確認する

T:そしたら、今日のワークシートを配るね。もらったら名前を書きましょう

C:できました

T:前回、いろいろな実験方法が出てきたんだけど、3つにしぼります

C:はい

T:①は、どこから空気はいる?

C:上から

T:②は?

C:下から

T:③は?

C:上からと下から

T:ですね!そしたら、3つの班にわけます。Aグループの人達は①の準備をしてください。Bグループの人達は②の準備をしてください。Cグループの人達は③の準備をしてください。

C:わかりました

C:できました

実験し、結果を確認する

T:そしたら、実験してみましょう。ちなみに何秒くらい燃え続けたらOKにする?

C:10秒

T:じゃあ、とりあえずそれを基準にしよう

T:じゃあ、①をみんなでみようね

C:はい

T:じゃあ、火は今回は先生がつけるので、Bさんは集気瓶をかぶせてください

C:はい

T:どうぞ

C:えい

C:お〜、燃え続けた

T:ということだね。

T:じゃあ、次は②を行こうか。Cさん蓋閉じおねがいします

C:はい

T:どうぞ

C:えい

C:お〜。あれ?

C:きえた

C:え?なんで?

T:ということだね

C:じゃあ、次は③を行こうか。Dさん集気瓶かぶせるのおねがいします

C:はい

T:どうぞ

C:えい

C:お〜燃え続けた

T:そしたら、まずは結果の確認ね。なんてかけばいい

C:①は燃え続けた。②は火が消えた。③は燃え続けた

T:ですね。

③が消えた理由を考える

T:じゃあ、なんで②はきえたんかな?ペアで相談

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Eさん

C:もしかしたら、空気の量が少なかったのではないかとおもいました

C:同じです

T:じゃあ、どうすればいい?

C:粘土をもっとけずって入るようにすればいいです

T:なるほどね。

T:他に②が消えた理由ある人?

C:はい

T:Fさん

C:もしかしたら、ガラスの蓋に吸収されたのではないかとおもいました

C:わかりました

T:じゃあ、どうすればいい?

C:ちがう素材のふたでやってみる

T:なるほどね。他に②が消えた理由ある人?

C:はい

T:Gさん

C:もしかしたら、空気が出ていけないのかなとおもいました

C:わかりました

T:じゃあ、①や③は空気が出ていったりしているってこと?

C:はい。温められた空気は上に行くから

T:なるほどね。たしかに4年生のときに温められた空気は上にいくってならったもんね

C:でも・・・

T:どうしたの?Hさん

C:そしたら、①ってどうなんかな?って

T:どういうこと

C:上があいていたら空気が常に上に行く気がして

C:はい

T:Iさん

C:まえでてもいいですか?

T:どうぞ

C:たぶん、①だったら一回こんなふうに下におりて、ほんで上にあがってっていうのが常におきているんだと思います。でも、②だったら入ってくるけど、出ていけないから、古い空気がたまって新しい空気に触れられないんだと思います

T:③は?

C:③は下から入って、ほんで上から出るから常に新しい空気に触れているんだと思います

T:ということは、燃え続けるには常に新しい空気が入り、古い空気が出ていかないとだめってことね

C:はい

C:わかりました

T:でも、空気って目にみえないよね。どうやったら確かめられる?

C:うーん

T:こんなのあるよ

C:線香だ

T:そう。4年のときも空気の動きを見るのにつかったよね。線香だったらわかるんじゃないかな?

C:なるほど

再度実験を行う

T:じゃあ、しらべてみよう。そしたら簡単にできそうなやつからやろうよ

C:蓋のやつはすぐにできそう

T:どんな蓋がいい?

C:プラスチック

T:あ〜プラスチックはたぶん穴あくわ

C:あ!先生、銅板ってありますか?4年生のときに使ったやつ

T:なるほどね

T:どうぞ

C:ありがとうございます

T:じゃあ、やってみようか

C:えい

C:消えた

T:ということは

C:蓋は関係ない

T:次は?

C:空気の量がいいと思います

T:じゃあ、粘土いじってみて

C:はい

C:できました

T:じゃあ、やってみようか

C:はい

C:お!

C:10秒超えた

C:でも消えた

T:この結果から何が言える?

C:空気の量が増えたら燃え続ける時間は増えるけど、きえる

T:ということだね

T:じゃあ、次は?

C:空気の流れをみる

T:じゃあ、今回は先生が線香を持ってるね

C:はい

C:あれ?最初は入っているけど、最後らへんでは入ってない気がする

C:ほんまや

T:これ①とかどうなんだろうね?

C:見てみたいです

C:あ!降りてから上に上がっている

C:先生③も見たいです

C:あ!ちゃんと入って出ていってる

T:比べるとどう違う?

C:①と③は常に新しい空気が入っているけど、②は新しい空気は入っていないです

T:そうだね。それはなぜかって言うと、温められた空気が?

C:上に行くから

T:そうだね。②は①と違って、温められた空気が上にいって、でも外には出られないから、古い空気が

C:残ってしまう

T:そうだね。そうすると、新しい空気は入ってこれないってことだね

まとめをし、ふりかえりをする

T:そしたら、今回燃やし続けるにはどうすればいいかについて考えてたけど、空気が入ればいいの?

C:いや!出ていくのもしないとだめです

T:そうだね。つまり、燃え続けるには、空気の入れ替わりが大事ってことだね

C:はい

といって本時のまとめとして、「物が燃え続けるには、常に空気が入れ替わる必要がある」に決まりました

T:じゃあ、ふりかえりをしてね

C:はい

C:できました

おわりに

教科書の紙面のページ上どうしても、同じページに2つの実験が載せられていることがあるのですが、自分は一気に2つの実験をやるのは反対です。

①子どもの中にその実験を行う必要感が出ていないのに、教師が押し付けてしまっている

②2つやると結果の処理が難しくなる

だからこそ、自分は・・・

①2つの実験方法がでるように子どもを育ててしまう

②1つの実験を行い、その後にさらに追加実験してモヤモヤを解決したり、再確認したりさせる

というのを大事にしています。まだ4月なので、①は難しいと思います。でも、いろいろな実験をする大事さは、子どもたちに伝えていきたいと思っていて、今はまだ種まきの時期だと思っています。

続きが気になる方は、6年理科「物の燃え方と空気」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「物の燃え方と空気」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント