このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ2授業目を見ていない方は、先に6年理科「動物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「動物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください

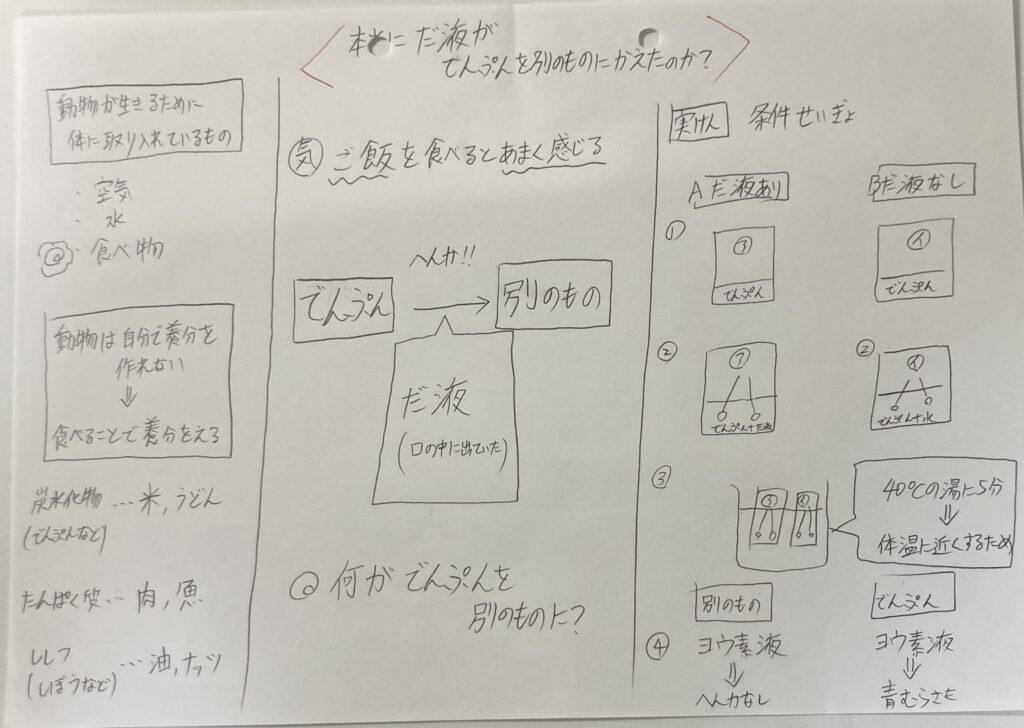

<本当に唾液がでんぷんを別のものに変えたのか?>

はじめに

今回の授業をする前に、「米を噛むと、甘く感じること」を体験させてください。コツは下記の通りです。

①給食の時間にやるべし

給食の時間だと全員に体験させられます。宿題として家でやらせると、忘れる子がでます

②「あまくなる」っていうのがどんな感覚なのかつたえるべし

「米を噛むと、甘く感じるよ」って伝えると、チョコレートみたいにめちゃくちゃあまくなるイメージを持たれます。だから、「米を噛むと甘く感じるよ。でも、それはチョコレートとかみたいなあまさじゃなく、ほんのり甘くなったかもっていう程度です。はじめの頃と比べて、ほんのり甘くなったかもって感じだよ」って伝えるといいです

この体験がないと本時は実現できません。なので、ぜひ授業をやる前にたいけんさせてください

板書案

振り返りをする

C:振り返りをします

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の授業のかだいは、「吸う空気と吐き出した空気は同じか?」です

C:同じです。はい

C:Bさん

C:はい。前の授業のまとめは、「吸う空気と吐き出した空気は同じではない」です

C:おなじです

T:何の量がへっていて、何の量が増えていたの?

C:酸素の量がへって、二酸化炭素の量がふえていた

T:ということは、人は何をとりいれて、何を出しているの?

C:酸素をとりいれて、二酸化炭素を出している

T:そうだね。これのことを理科の言葉で?

C:呼吸

T:ですね。ほんで、その呼吸のしくみについても勉強したね。なんていう臓器が活躍するの?

C:肺

T:そうだね。じゃあ、今日はこの続きからしましょう

C:はい

動物は食べ物を取り入れていることやその理由を確認する

T:そしたら、動物が生きるために体に取り入れているものが3つありました。なんだっけ?

C:空気

C:水

C:食べ物

T:そうだね。実は、動物って言うのは自分で養分を作ることができ

C:ません

T:そうです。だから、どうやって養分を得ているかというと

C:食事

T:そうです。たべることで養分を得ています

T:たとえば、何食べてる?

C:米、うどん、肉、魚、パン、牛乳

T:なるほどね。ちなみに、5大栄養素って知ってる?

C:はい

T:じゃあ、米とかうどんとかパンなどに多く含まれる栄養素は?

C:炭水化物

T:正解。ちなみに、この炭水化物っていうグループの中に、デンプンも含まれていて、理科ではデンプンっていう言葉がよく出てきます。ほんで、先生が子供の時、理科ではデンプン、家庭では炭水化物っていわれて、ごっちゃになったから。炭水化物っていう大きいグループがあって、そのなかにデンプンがあるってイメージでおぼえてください。

C:はい

T:ほんで、肉、魚、牛乳などに多く含まれる栄養素は?

C:たんぱく質

T:正解。これは理科もたんぱく質っていいます

T:ほんで、君たちからは出てこなかったけど、油とかナッツとかこれらは?

C:脂質

T:そうだね。この脂質っていうグループの中に、脂肪も含まれていて、理科では脂肪っていう言葉がよく出てきます。

C:なるほど

米があまくなることを確認し、予想をする

T:そしたら、前回給食の時間に、お米があまくのを確認したの覚えてる?

C:はい

T:感じたよって人

C:はい

T:あんまりわからなかったよって人

C:はい

T:まあ、変化が微妙なので感じにくい人もいるので大丈夫。ただね、米っていうのは噛んでるとだんだん別のものに変わることがわかっています。ちなみに、麦芽糖っていうものに変わります。この糖っていう漢字他に何に使われてる?

C:砂糖です

T:そうそう。つまり、米っていうのは麦芽糖っていう甘いものに変わるの。じゃあ、今日の問題ね

何がデンプンを麦芽糖に変えたのか

C:かけました

T:ということで、今回はこの問題について考えていきます。では、時間をあげるので予想を書いてみてください

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:はい

T:Aさん

C:よだれです。わけは、口の中で噛むとよだれが出てくるからです

C:おなじです

T:なるほどね。ちなみに、理科ではよだれとは言わずに、唾液といいます

C:あ〜

T:他に予想はありますか?

C:はい

C:Bさん

C:はい。米が細かくなったからだとおもいます。わけは、米の中にあまい成分があって、それがしみでてきたのだと思ったからです

C:わかりました

C:ほかにあります

C:Cさん

C:はい

C:舌です。わけは、舌で味を感じるから長時間置いていたら味が変わると思ったからです

C:わかりました

T:じゃあ、いろいろな意見聞いてみて。どれが1番怪しそう。きくよ

C:はい

T:唾液

C:はい

T:細かくなったこと

C:はい

T:舌

C:はい

T:1番多かったのは?

C:唾液

T:ですね。じゃあ、これが1番可能性が高そうなので本当かどうか確かめてみましょう

C:はい

T:じゃあ、課題は?

C:本当に唾液がでんぷんを別のものに変えたのか?

T:じゃあ、それでいこう

ということで本時の課題として「本当に唾液がでんぷんを別のものに変えたのか?」に決まりました。

実験方法を考え、確認する

T:そしたら、次は何をするの?

C:実験方法を考える

T:じゃあ、実験方法を考えるときに大事なことは?

C:条件制御

T:条件制御ってなに?

C:調べたい条件はかえて他の条件は同じにする

T:じゃあ、今回変える条件は何?

C:唾液ありと唾液なし

T:そうだね。

C:でも、どうやってやるの?

T:Dさん。もう少し詳しくおしえて

C:唾液なしってどうやってやるんですか?

T:なるほどね。じゃあ、グループで相談

C:はい

T:アイデア出たグループありますか?

C:わかりませんでした

T:わからないって言えるの素敵だね。とても大事なことだよ

T:そしたら、君たちってどこで実験しようとしている?

C:口の中

T:なるほどね。そしたら、口の中でやるとしたら、唾液止めたりできる?

C:できません

T:だよね。だって唾液って無意識で出るもんだよね。ほら、心臓もかってに動くじゃん

C:はい

T:だから、こういう場合は、口と似たような環境をここで再現して実験するのがいいのです

C:は〜

T:じゃあ、教科書で実験方法を確認するよ。教科書の◯Pを開いて

C:ひらきました

T:そしたら、読んでみて

C:よめました

T:まず、何をしてた?

C:米を水の中にもみだします

T:これは何のためにするの?

C:デンプンを得るため?

T:正解。つまり、デンプンのはいった水を得るためだね。でね、今回は、このやり方ではなく、デンプンのボトルを使って、デンプンのはいった水を作ります。じゃあ、次は?

C:AとBにさっきのデンプンのはいった水を入れて、Aには唾液をふくませた綿棒、Bには水をふくませた綿棒をいれます

T:何のため?

C:唾液ありと唾液なしをつくるためです

T:そうだね。ここで、調べたい条件は変えているわけだね

T:ほんでなにするの?

C:AとBを40度のお湯に入れます

T:何のため?

C:うーん

T:これはね、ある温度を再現するためです

C:わかった。口の中だ

T:正解。さっき言った通り、口の中を再現して実験するので、みなさん体温どれくらい?

C:36度

T:くらいだよね。だから、口もそれに近い温度のはずだから、40度のお湯で口の中の温度を再現しているわけです

C:なるほど

T:ほんで、もし君たちの予想がただしいのであれば、AとBはどうなる?

C:Aは別のものになる。Bはデンプンのままである

T:そうだね。君たちの予想では、唾液がでんぷんを別のものにかえたって予想しているから、きっとそうなるよね

T:ほんでなにするの?

C:ヨウ素液をかける

T:そうです。ちなみに5年生でヨウ素液は使ったんだけど、どんな性質あるの?

C:デンプンと反応すると青紫色になる

T:ですね。だから、AとBにヨウ素液かけるとどうなるはず?

C:Aは色がかわらない。Bは青紫色になる

T:なんでAは色がかわらないの?

C:だって、デンプンが別のものに変わっているはずだから

T:そうです。だから、こんな実験すると確かめられるよってことになります。なにか質問ある?

C:ないです

T:じゃあ、次回実験をして調べましょう。

C:はい

T:じゃあ、振り返りをしてね

C:はい

C:できました

おわりに

実験の意味理解と結果の見通しをもたせることが大事だと思っています。そうしないと、なんのためにこれをしているのかわからず、ただの作業になってしまうからです。

その際に大事なのは、質問して考えさせることと考えてもわからないものはきっちり先生が教えるということだと思います。今回で言えば、なぜ40度のお湯にいれるかがポイントだと思います。

続きが気になる方は、6年理科「動物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。

この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「動物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント