このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。

これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。

この記事を読むと、

・授業のねらいと展開の流れが分かります

・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります

・次の授業づくりのヒントが得られます。

学年別にまとめた授業案はこちら👇

👉 3年理科まとめページ

👉 4年理科まとめページ

👉 5年理科まとめページ

👉 6年理科まとめページ

まだ3授業目を見ていない方は、先に4年理科「雨水のゆくえと地面のようす」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「雨水のゆくえと地面のようす」のまとめページをごらんください

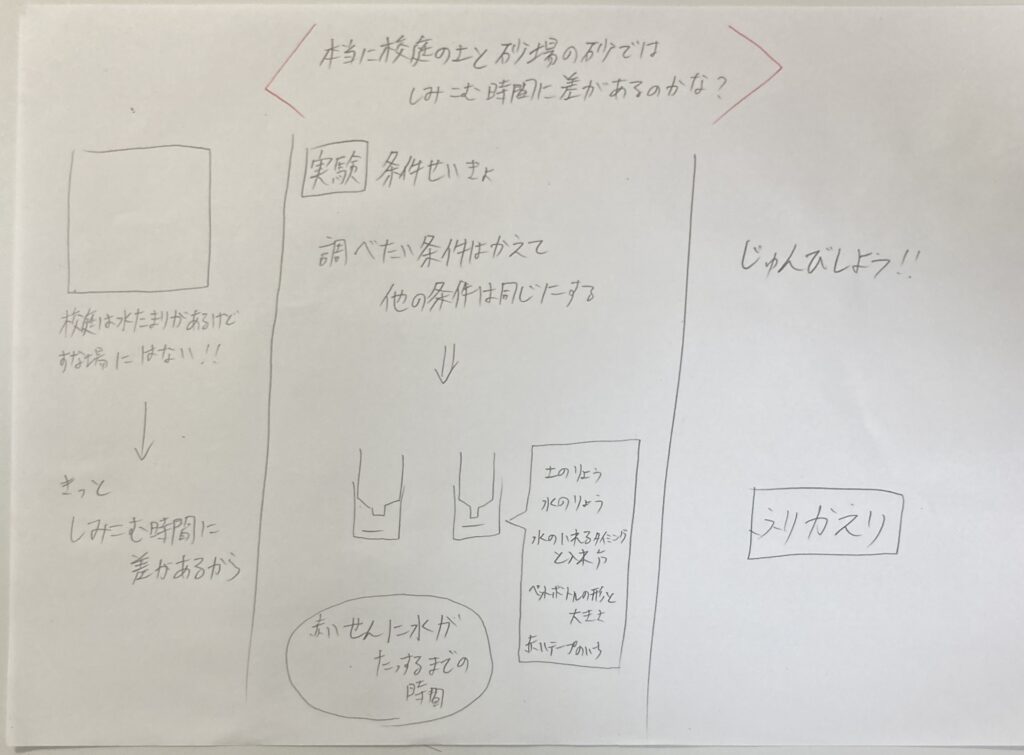

<本当に校庭の土と砂場の砂では染み込む時間に差があるのかな?>

板書案

課題を掴む

C:前の学習のふりかえりをしましょう

C:はい

C:Aさん

C:はい。前の課題は「校庭には水たまりができているのに、砂場には水たまりができていないのはどうして?」です

C:同じです。

T:そうですね。そしたら、根拠のある予想を立てるために校庭の土と砂場の砂を比べたと思います。どんな違いがあったかペアで相談

C:はい

C:できました

T:そしたら、今日は何をするかというと

C:予想の確認

T:ですね。じゃあ、早速だけどおしえてください。

C:はい

T:Bさん

C:はい。校庭の土と砂場の砂ではしみ込む時間に差があったので、校庭の土はなかなかしみ込まないから水たまりができて、砂場の砂はすぐにしみこむから水たまりができないのだとおもいました

C:同じです。

T:同じだよって人?

C:はい

T:結構多いですね

T:でも、ちょっと先生は「うん?」って思うことがあって

C:なんですか?

T:校庭の土と砂場の砂って染み込む時間に差があるって言ってたけどホンマにそうなん?というのも、この写真をみてほしいんやけど

C:はい

T:これ比べたら、土の量違うし、水の量もちがうよね。それで差が生まれただけかもしれんくないけ?

C:たしかに

C:でも、結構差があったよ

T:でも、納得できんな

T:ということで、今日はちゃんとした実験をしてみて、染み込む時間に差があるかを確かめてみよう。

C:はい

T:じゃあ、課題は?

C:本当に校庭の土と砂場の砂では染み込む時間に差があるのかな?

T:じゃあそれでいこう

ということで、本時の課題として「本当に校庭の土と砂場の砂では染み込む時間に差があるのかな?」に決まりました。

条件制御の考え方について知る

T:そしたら、実験方法を今から一緒に確認します

C:はい

T:そしたら、これは5年生で詳しくやるんだけど、実験方法を立てる時条件制御っていうのが大事になります。

C:条件制御?

T:うん。そしたら、たとえばAさんとBさんでどっちが足が速いのかを調べようと思います。ほんで、こんな試合をして、Aさんがはやくゴールについたから、Aさんが速いですっていうのは君たち納得?

C:いや、納得じゃない

T:そうだよね。だって、条件が色々違うもんね。どこをなおさんとだめ?

C:はい

T:Cさん

C:はい。距離です

C:おなじです

T:そうだね。100mと50mだったらどっちが有利?

C:50m

T:だよね。だから、同じ距離にしないとだめだよね。

C:ほかにあります

T:Dさん

C:はい。はいてるものを同じにしないとだめだとおもいます

C:おなじです

T:そうだね。くつとサンダルならどっちが有利?

C:くつ

T:だよね。だから、はいてるものを同じにしないとだめだよね

T:ほんで、これでやったらBさんが先にゴールにつきました。だから、Bさんが速いです。だったらどう?

C:納得です

T:ですね。こんなふうに、調べたい条件は変えて、他の条件は同じにすることを条件制御といいます。じゃないと、納得できないよねってこと

C:わかりました

実験方法を考える

T:そしたら、今回の実験では、こんなの使って実験してみればいいかなとおもっているんだけど、どんな実験をすればいいと思う?

C:はい

T:Eさん

C:まず、片方に校庭の土、もう片方に砂場の砂を入れます。そのあと、水を入れます。ほんで、全部の水が落ちるまでのタイムを測ります

T:すごい。ほとんどバッチリ。ただ、1個だけ気になることがあって、全部染み込むまでの時間って言ってたんやけど、それだとかなり時間がかかるよね。だから、ここに赤い線をつけてあるんです。これどういう意味かわかる?

C:なるほど。赤い線にたまるまでの時間をしらべるんだ

T:正解。水落ちてくるからそれで、赤い線に到達するまでの時間でくらべればいいよねってこと

C:たしかに

T:だから、みなさんは、赤い線にみずがたまるまでの時間をしっかり見ていてねってこと。ちなみに、君達的には、砂場の砂の方がしみこみやすいってことだから、タイムが短いのはどっち?

C:砂場の砂

T:ということだね。でも、タイムが一緒だったら、君たちの仮説はハズレってこと

C:わかりました

T:ほんでこの実験をするときに、同じにする条件があって、それはなにかな?ペアで相談

C:はい

C:できました

T:おしえて

C:土の量です

C:水の量です

C:水のいれるタイミングと入れ方です

C:ペットボトルの形と大きさです

C:赤いテープのいちです

T:すごいね。

T:じゃあ、残った時間で準備をしようか

C:はい

実験準備をする

その後、4人グループをつくり、準備をさせました。授業前の準備として、事前に次のようなものを準備しておきました。

・ペットボトルを半分に切ったもの

・脱脂綿

・底のあるペットボトルには赤い線を書く

・砂場の砂

・校庭の土

・シャベル

作り方は…

①グループ内で1〜4の番号を決める(1と2の人が校庭の土のペットボトルを作る。3と4の人が砂場の砂のペットボトルを作る。)

②ペットボトルから土がこぼれないように、口の部分に脱脂綿を突っ込む

③校庭の土、もしくは砂場の砂をいれる(土の量を揃えるために、事前に手本を作っておく)

④全員で見比べて、量が同じか確かめる

です。子どもたちはテンポよく行っていました。

ふりかえりをする

T:そしたら、実験は次回しましょう

C:はい

T:ほんで、本番は今作った人とペアでやります。一人がタイマー係、一人が水をいれる係になります。担当をきめてください

C:はい

C:できました

T:じゃあ、ふりかえりをしましょう

C:はい

C:できました

終わりに

今回は、条件制御の考え方を教えるのがメインの活動でした。字数のため、削ったのですが、校庭の土と砂場の実験でも「揃ってないと、ずるくないけ?」というやり取りをたくさんしました。例えば、土の量のときに、「土が少ないとすぐにおちそうだけど、土が多いとなかなかおちなさそうじゃない?」とかです。「文句言われないようにするために、そろえるんだよ」っていうのはすごく納得していた気がします。

続きが気になる方は、【完】4年理科「雨水のゆくえと地面のようす」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。

この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「雨水のゆくえと地面のようす」のまとめページをごらんください

🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。

▶3年生の理科授業まとめページはこちら

▶4年生の理科授業まとめページはこちら

▶5年生の理科授業まとめページはこちら

▶6年生の理科授業まとめページはこちら

コメント